서울 강서구 산후조리원에서 산모 홍인선(36·영등포구)씨가 아들을 돌보고 있다. [사진 오종택 기자]

지난달 26일 오전 경기도 성남시 한 산후조리원 신생아실에선 간호사 한 명이 갓 태어난 아이 3~4명을 돌보고 있었다. 신생아실 정원은 13명인데 이미 꽉 찼다. 신생아들이 누워 있는 침대 천장엔 폐쇄회로TV(CCTV)가 설치돼 있다. A원장은 “산모들이 각방에 누워 텔레비전 모니터로 아이 상태를 실시간 확인할 수 있다”고 말했다.

복지부 ‘모자동실’ 의무화 추진

산후조리협선 “현실적으로 어려워”

산모는 신생아실과 분리된 1인실에 머문다. 모유 수유를 하지 않는 산모는 하루 4시간 도 채 아이를 만나지 않는 듯했다. 모유 수유 산모의 경우 2시간에 한 번꼴로 아이를 방으로 데려갔다. A원장은 “산모와 아이가 한방에서 지낼 수도 있으나 대부분은 아이를 신생아실에 맡긴다”고 말했다.

인근의 산후조리원 사정도 비슷했다. 산모가 있는 방엔 개인 좌욕기나 골반교정기 같은 시설이 갖춰져 있고 산모들은 요가나 마사지 등 조리원이 제공하는 다양한 프로그램에 참여한다. 아이는 신생아실에서 2주 정도 머문다.

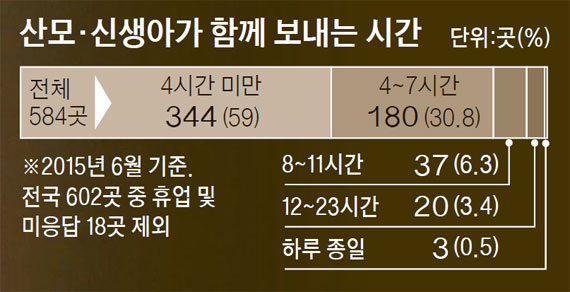

이처럼 전국 산후조리원에선 산모와 아이가 서로 떨어져 생활한다. 온종일 같은 방을 쓰는 데는 거의 없다. 보건복지부가 지난해 조리원 600여 곳을 대상으로 모자동실(母子同室) 운영실태를 확인해 보니 전국 산후조리원 두 곳 중 한 곳(59%)은 산모와 아이가 함께 있는 시간이 하루 4시간이 채 안 됐다. 하루 종일 산모와 아이가 같은 방에서 지낸다고 응답한 곳은 3곳(0.5%)에 불과했다.

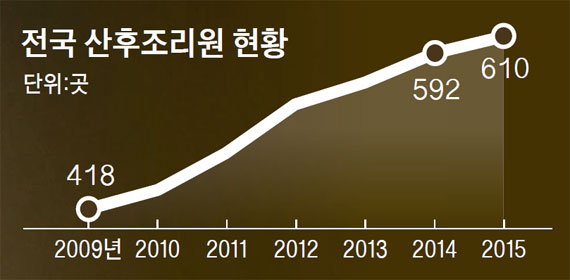

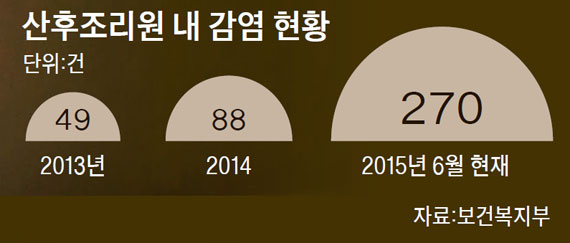

복지부는 이처럼 ‘아이 따로, 엄마 따로’로 돼 있는 산후조리 문화를 개선하기 위해 조리원이 반드시 모자동실을 운영하도록 법을 개정하기로 했다. 복지부가 산후조리 문화를 개선하려는 이유는 조리원 내 감염사고를 줄이기 위해서다. 조리원 감염사고는 2013년 49건에서 지난해 6월 270건으로 늘었다.

신손문 단국대 제일병원 소아청소년과 교수는 “조리원의 서비스 방식은 산모에게 초점이 맞춰져 있고, 엄마와 같이 있고 싶어 하는 아이의 의사에 반한다. 이는 아동의 이익을 최우선으로 보는 유엔의 아동권리협약 위반”이라고 말했다. 또 신 교수는 "모자동실에 있는 신생아는 신생아실에서 격리돼 관리받는 아이에 비해 정서적으로 안정돼 있다는 연구가 나와 있다”고 덧붙였다.

우향제 복지부 출산정책과 과장은 “조리원의 신생아실은 집단 감염 우려가 크다. 모유 수유나 애착 형성을 위해서도 모자동실 형태의 산후조리가 바람직하다”고 말했다. 복지부는 이를 위해 현행 법률(모자보건법 제15조 4)의 산후조리업자 준수사항에 ‘모자동실 운영계획을 수립해야 한다’는 문구를 넣어 조만간 입법 예고할 계획이다. 복지부는 앞으로 3년마다 실시하게 될 조리원 평가지표에도 모자동실 항목을 넣기로 했다.

복지부는 지난해 모자보건법을 개정해 올 6월부터 공공산후조리원에 모자동실을 운영토록 의무를 부과했다. 우 과장은 “향후 산모들의 모자동실 필요성에 대한 공감대가 형성되면 민간에도 24시간 운영을 적용할 수 있도록 시행령을 개정할 것”이라고 말했다.

이에 대해 산모들의 의견은 엇갈린다. 아이를 출산한 지 2주 된 홍인선(36·서울 영등포구)씨는 “36개월 이전까진 아이와의 애착관계 형성이 매우 중요하다고 들었다”며 “산부인과도 일부러 모자동실을 운영하는 곳을 골라 갔고, 조리원에서도 아이와 같이 있는 시간을 최대한 늘리려 한다”고 말했다.

6월 둘째를 출산할 예정인 윤모(31·경기도 성남시)씨는 “산후조리원은 말 그대로 엄마가 편안히 조리를 하기 위해 가는 곳이다. 아이를 한방에서 긴 시간 엄마가 돌봐야 한다면 조리원에 비싼 돈을 주고 갈 이유가 없다”고 했다.

김정욱 한국산후조리업협회 상임이사는 “현재 분리 방식의 조리원 서비스는 산모들의 수요에 맞춘 것”이라며 “감염 우려만 보면 모자동실 취지에 공감하지만 신생아를 24시간 산모에게 맡기는 건 현실적으로 어렵다 ”고 말했다.

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요

왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요