|

대화와 부정, 그 겹의 언어

박남희

살아있다는 것은 그 순간 누군가와 대화를 하고 있다는 것과 다른 것이 아니다. 인간을 굳이 사회적 동물이라고 규정하지 않아도 인간은 혼자서 세상을 살아갈 수 없다. 인간은 다른 동물과 달리 태어나면서 스스로 독립할 수 있는 능력이 없는데, 이는 인간의 삶이 근본적으로 관계에 의해서 지속될 수 있다는 것을 의미한다. 물론 그 최초의 형태는 모성과의 만남이다. 이처럼 모성이 부여한 생명은 관계성에 의해서 규정된다. 이러한 관계성은 인간이 삶을 영위하면서 차츰 확장되어 나간다. 즉 인간의 삶은 무수한 만남과 관계의 연속으로 이루어져 있다. 그런데 이러한 관계를 온전하게 유지하기 위해서는 대화가 필요하다. 다시 말하면 존재의 필수조건 중의 하나가 관계성이다. 이는 엘리어트의 관계성에 대한 사유와도 상통한다. 어떤 사람 또는 객체는 밖으로부터 의미를 취하는 관계들의 얽힘(nexus of relations)에 의해서만 가치를 가질 수 있다고 보는 엘리어트의 시학은 관계성의 시학으로 명명될 수 있다. 그에 의하면 하나의 실체는 그 자체로서 정확하게 고정될 수 없다. 왜냐하면 모든 실체는 그 자체로서 존재하지 않기 때문이다. 그것은 오직 다른 대상들에 대한 중첩하는 관계지어짐(relatedness) 속에서만 존재한다. 즉 개인 또는 사물은 그 자체로서 자족하는 존재성을 갖지 못하고, 다른 것들과의 관계적 얽힘에 의해서만 그 의미를 갖는다. 이는 엘리어트의 철학과 문학 사상을 집약하고 있는 비개성주의, 유기체주의, 전통주의의 인식론적 바탕이 된다. 그 핵심은 한 마디로 자아 또는 자기동일성이 선험적으로 미리 주어진 것이 아니고 관계적인 구축물이라는 것이다.( Miller, J. Hillis. Poets of Reality: Six Twentieth-Century Writers. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1966. pp.167-8, 170-2.) 이 글의 서두에서 엘리어트의 관계성의 시학을 언급하는 것은 이 글의 텍스트인 이대흠 시인의 시들이 긴밀한 관계성을 보여주고 있기 때문이다. 이대흠의 시를 지배하는 핵심어를 두 가지로 요약하자면 ‘대화’와 ‘부정’이다. 이대흠은 본질적으로 자신의 시를 포함한 모든 것들이 세계와의 관계성 위에서 존재한다는 것을 이미 체득하고 있다. 그가 그의 첫 시집 『눈물 속에는 고래가 산다』의 후기에서 “아직껏 시라는 걸 쓰면서 나는, 내 이름을 달고 나가는 시들을, 나 혼자 썼다고 믿지 않는다. 보이지 않는 누군가가 나를 빌어 쓴 것이라 생각하는 것이다. 그 누군가란, 내 영혼이 있다고 믿는 온갖 동물들이나 식물들, 그리고 작은 돌멩이들, 내 안에 든 무수한 죽음들인 것이다. 그것들, 삶 이전의 것과 살아있는 것 그리고 죽은 것들, 나는 그들과 오랜 대화를 나누고, 그 내용에 나의 이름을 달 뿐이다.”고 고백하고 있는 것만 보아도 시에 대한 그의 태도를 알 수 있다.

하지만 그의 열망과는 상반되게 현실은 종종 그에게 허용되었던 대화의 통로를 폐쇄하려는 음모를 드러낸다. 그는 이러한 현실의 태도에 반감을 나타낸다. 그의 내면에 자리잡고 있는 부정의식이 주로 현실에 관계된 것이라는 것은 시사하는 바가 크다. 하지만 이러한 현실에 대한 부정의식이 현실과의 단절을 의미하지는 않는다. 그것은 그의 부정의식의 이면에 세계에 대한 대화의 열망이 존재하기 때문이다. 그의 시는 이렇듯 대화와 부정이라는 피륙으로 짜여진 겹의 언어로 이루어져 있다. ‘대화’와 ‘부정’은 그의 시를 끌고 가는 두 개의 바퀴와도 같은 것이다. 우선 다음의 시를 읽어보자.

공장생활을 하는 햇어미들은 아기 젖 줄 시간을 맞추지 못해서 퉁퉁 불은 젖을 감추고 일을 하는데 그래도 아기가 배고플 즈음이면 어미가 먹었던 밥이 모조리 젖으로 와서 강 흐르듯 자연스레 몸 밖으로 흘러나오는데

그 강에 닿아야 할 풀뿌리 같은 아기 입이 없어서 쏟아져 나오는 젖을 플라스틱 통이 먼저 맛보고

그런데 신비로운 것은 몇 리나 떨어진 집에 있는 아기가 어미 젖 짜는 그 시간을 용케도 알아서 감전된 듯 감전된 듯 울어댄다는 것

세상에서 가장 긴 강은 미시시피강이나 아마존강이 아니라 어미의 젖내 흐르는 젖강인 것을

마흔 넘어 바다 건너 온 내가 바닷가를 서성이는 것은

두고 온 늙은 어미의 젖내가 갯바람에 몰아쳐서 자꾸만 자꾸만 눈이 아려서

―「젖 감전」전문

부모와 자식의 관계처럼 필연적인 관계는 없다. 이는 이들의 관계가 사회적 관계에 의해서 이루어진 것이 아니라 혈연에 의해서 연결되어 있기 때문이다. 혈연이라는 관계의 끈은 생래적이라는 점에서 함부로 변경될 수 있는 것이 아니다. 그 중에서도 모성은 엄마와 아기 사이를 무엇보다도 강력한 관계의 끈으로 연결해준다. 인용 시를 읽어보면 공장 생활을 하는 어미가 아기에게 젖을 주지 못하고 젖을 짜내는 행위와 아기의 울음이 맞물리면서 엄마와 아기 사이의 관계성은 시공을 초월해서 존재한다는 것을 강조하고 있다. 아기가 배고플 즈음이면 어미가 먹은 밥이 모조리 젖으로 와서 강 흐르듯 자연스레 몸 밖으로 흘러나온다는 것이다. 하지만 이러한 필연적인 관계도 사회적인 조건의 제약을 받는다. 공장의 노동자라는 어미의 신분은 아기에게 마음대로 젖을 먹일 수 없게 만든다. 즉 젖으로 연결되는 어미와 아기 사이의 대화가 공장이라는 현실적 환경에 의해서 단절되는 것이다. 여기서 둘 사이의 결핍이 생기게 된다. 시인은 마흔이 넘어서도 바다 건너의 늙은 어미의 젖내를 그리워하는 모습을 통해서 이러한 결핍이 어미와 어린 자식과의 관계에 한정되는 것이 아님을 보여준다.“세상에서 가장 긴 강은 미시시피강이나 아마존강이 아니라 어미의 젖내 흐르는 젖강”이라는 시인의 진술은 어미와 자식 간의 관계가 영원한 것임을 의미한다. 시인에게 있어서 어머니는 그의 생의 처음이자 마침표와 같은 분이다.(「마침표를 먼저 찍다」)시인이 모성성을‘강’이라는 이미지로 은유하고 있는 것은 인간의 몸과 자연을 하나의 전체로 인식하는 유기체적 상상력과 무관하지 않다. 그가 「눈물 속에는 고래가 산다」에서 “내 몸에는 탐진강이 흐르고 있으며/북한산과 용두봉이 둥지를 틀고 있다/나는 이미 한강의 일부이며 그 강은/나의 일부이다 나는 매일/이 땅의 산과 강으로 호흡한다”고 한 것도 같은 맥락에서 해석된다. 이처럼 그의 시에는 제유를 바탕으로 한 유기체적 상상력이 도처에서 발견된다. 이것은 그의 시가 본질적으로 인간과 세계(우주)의 관계성을 지향하고 있다는 것을 의미한다.

당신의 발길이 끊어지면서부터 달의 빛나지 않는 부분을 오래 보는 버릇이 생겼습니다 무른 마음은 초름한 꽃만 보아도 시려옵니다 마음 그림자 같은 달의 표면에는 얼마나 많은 그리움의 발자국이 있을까요

파도는 제 몸의 마려움을 밀어내며 먼 곳에서 왔습니다 항구에는 지친 배들이 서로의 몸을 빌려 울어댑니다 살 그리운 몸은 불 단 노래기처럼 안으로만 파고듭니다

아무리 날카로운 불빛도 물에 발을 들여 놓으면 초가집 모서리처럼 순해집니다 먼 곳에서 온 달빛이 물을 만나 문자가 됩니다 가장 깊이 기록되는 달의 문장을 어둠에 눅은 나는 읽을 수 없습니다

달의 난간에 마음을 두고 오늘도 마음 밖을 다니는 발걸음만 분주합니다

―「애월(涯月)에서」전문

부모 자식 간의 사랑이 생래적인 필연성으로 연결되어 있다면 연인 간의 사랑은 후천적 관계성을 필연으로 연결시켜주는 ‘인연의 끈’으로 연결되어 있다. 하지만 남녀 간의 인연의 끈은 그리 쉽게 발견되지 않는다. 남녀가 서로의 사랑을 찾아서 헤매는 것은 ‘인연의 끈’이 그들의 눈에 보이지 않기 때문이다. 남녀가 서로 만나서 사랑을 나눈다고 할지라도 그들의 관계가 영원히 지속되리라는 보장이 없다. 그렇기 때문에 인간은 누구나 이별의 아픔을 경험한다.「애월(涯月)에서」는 사랑하는 사람과의 이별을 경험한 시적 화자의 심리상태를 애월(涯月), 즉 ‘달의 난간’에 마음을 두고 떠나간 사람을 그리워하는 모습을 그리고 있다. 화자가 “달의 빛나지 않는 부분을 오래 보는 버릇이 생겼”다고 말하는 것은, 그 어두운 부분이 자신의 마음의 은유로 보였기 때문이다.“마음 그림자 같은 달의 표면에는 얼마나 많은 그리움의 발자국이 있을까요”라는 진술은 사랑하는 사람과의 추억에 대한 회상이면서 동시에 육체적인 사랑에 대한 그리움을 동반하고 있다. 그것은 “제 몸의 마려움”이나“ 살 그리운 몸은 불 단 노래기처럼 안으로만 파고듭니다”라는 표현에서도 드러난다. 이것은 그가 “그리움이란 성욕의 다른 이름”(「꽃핀 나; 검증 없는 상상」)이라고 한 것과도 연결된다. 이것은“아무리 날카로운 불빛도 물에 발을 들여 놓으면 초가집 모서리처럼 순해”지는 이치가 남녀 간의 육체적인 사랑에 있음을 말하는 것이다. 하지만 시인은 “달빛이 물을 만나 문자”가 되는“가장 깊이 기록되는 달의 문장”을 읽을 수가 없다. 왜냐하면 그에게는 그의 마음이 오랫동안 어둠에 눅어서 빛의 문장을 감별할 수 있는 심안心眼을 상실했기 때문이다. 여기서의‘어둠’은 그의 현실적인 삶의 부정성과 무관한 것이 아님은 물론이다.

나는 꽃을 아네

내가 꺾고 버리지 못한 꽃

꽃은 귀퉁이부터 말라갔네

나는 꽃을 아네

참 많은 꽃을 꺾었네 참

많은 꽃에 꺾였네

한 송이 꺾을 땐 죄스러웠지

또 한 송이 꺾을 땐 운명을 생각 했다네

세 송이 네 송이 될 때엔

꽃을 보지 못했네

나는 꽃을 아네

한 아름의 꽃을 꺾어도 다하지 못할 때

나는 꽃을 꺾지 않았지

나는 꽃을 아네

꺾어야만 순결함이 유지되는 그 비운을

꺾지 않으면 슬퍼지는 그 운명을

나는 꽃을 아네

씨앗으로 담기에는 너무 먼 기쁨

꺾기에는 너무 뜨거운 슬픔

나는 꽃을 아네

나는 꺾네

다 꺾어도 꺾이지 않은 꽃을

―「나는 꽃을 아네」전문

꽃은 자연 속에 피어서 스스로의 존재성을 드러내며 자연과 더불어 살아가는 존재이다. 그런 관점에서 보면 인간과 아무런 관계가 없는 존재이지만, 꽃이 아름답고 향기로운 것은 꽃 역시도 관계성을 지향하는 존재라는 것을 말해준다. 꽃은 인간에게 아름다움과 향기를 주지만 인간은 꽃에게 유익을 주기보다는 폭력성을 보여주는 경우가 훨씬 많다.「나는 꽃을 아네」에서 화자가 꽃을 꺾는 행위는 꽃에게는 더할 나위 없는 폭력성이다. 그렇기 때문에 화자가 꺾고 버리지 못한 꽃은 귀퉁이부터 말라가서 결국엔 죽음에 이를 수밖에 없다. 그런 점에서 나와 꽃의 관계가 꺾고 꺾이는 관계로 연결되어있다는 것은 비극이다. 하지만 이것은 쉽게 해소될 수 없는 비극성을 내포하고 있다. 왜냐하면 화자가 꽃을 꺾는 행위는 본질적으로 인간의 욕망과 관계되는 것이기 때문이다. 화자가 꽃을“꺾지 않으면 슬퍼지는 운명”을 자각할 수밖에 없는 것은 인간이 살아있는 한 욕망의 굴레를 벗어나기 힘들다는 것과 무관하지 않다. 인간이 꽃을 꺾는 것은 인간의 욕망 속에 내재하는 조급함 때문이다. 시인이“씨앗을 담기에는 너무 먼 기쁨”이라고 말하고 있는 것은 인간의 욕망이 씨앗을 얻기 위해서 먼 기쁨을 기다려주지 않는다는 것을 암시해준다. 시인이“꺾여야만 순결함이 유지되는 비운”을 역설적으로 말하고 있는 것도 그 순결함이라는 것이 자아중심의 순결함이고 극히 이기적인 순결함이라는 것을 보여 준다. 그렇기 때문에 인간은 꽃을 꺾지만 정작 꽃은 “꺾어도 꺾어도 꺾이지 않는 꽃”으로 남아있게 되는 것이다. 따라서 이 시의 제목인 “나는 꽃을 아네”라는 시인의 진술은 역설일 수밖에 없다. 이 시를 사랑 시로 보면 남성의 욕망의 이면에 숨어있는 폭력성을 보여준 것이고, 생태 시로 보면 자연에 대한 인간의 폭력성을 보여준 것이 된다. 이 시에서 꽃(자연)과 나(인간)의 평등한 관계를 파괴하는 것은 꽃은 꺾어야 한다는 인간의 강박관념이다. 이러한 강박관념의 심층에는 시인의 육체적 욕망이 자리하고 있다. 이것은 그의 의식에 자리잡고 있는 부정성이 외적인 환경에서 온 것뿐 아니라 내면적인 것임을 말해준다. 그가 “어느 음부엔가 이 수억의 정자/집어넣고 싶다 해탈하고 싶다 여인이여/나를 이끌 여,……미치겠네 쓱/밀어넣고 싶은 이 딱딱한 지식이라는/이 성기”(「책꽂이의 책이 내 삶의 단면이냐?」)라고 했을 때, 그의 욕망은 개인적인 차원에서 사회적인 차원으로 확산된다. 그의 시의 건강성은 자신의 욕망을 개인적인 차원에 고정시키지 않는 데에 있다.

-------

박남희 1996년 경인일보, 1997년 서울신문 신춘문예로 등단. 시집으로 『폐차장 근처』,『이불속의 쥐』,평론집으로『존재와 거울의 시학』이 있음.

=================================================================

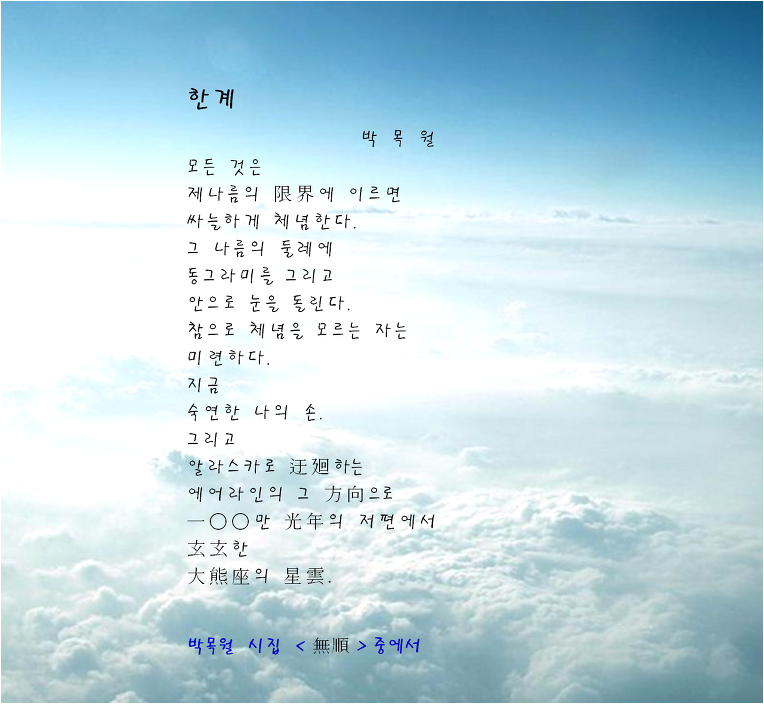

200. 한계 / 박목월

한계限界

박목월

모든 것은

제나름의 限界에 이르면

싸늘하게 체념한다.

그 나름의 둘레에

동그라미를 그리고

안으로 눈을 돌린다.

참으로 체념을 모르는 자는

미련하다.

지금

숙연한 나의 손.

그리고

알라스카로 迂廻하는

에어라인의 그 方向으로

一○○만 光年의 저편에서

玄玄한

大熊座의 星雲.

박목월 시집 < 無順 > 중에서

-------------------------------------------------------

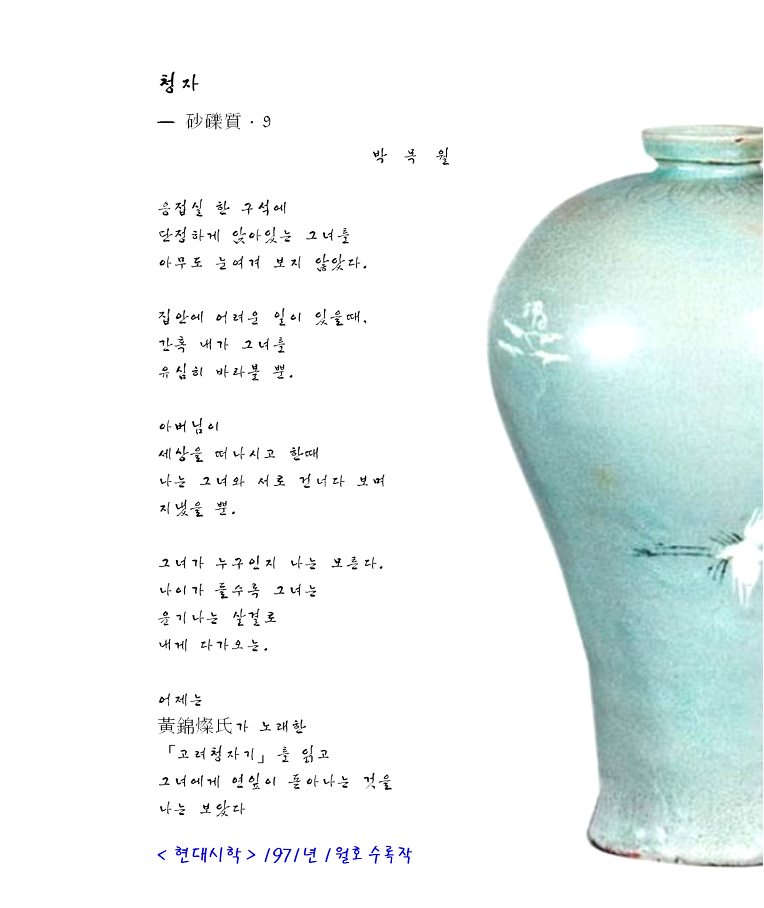

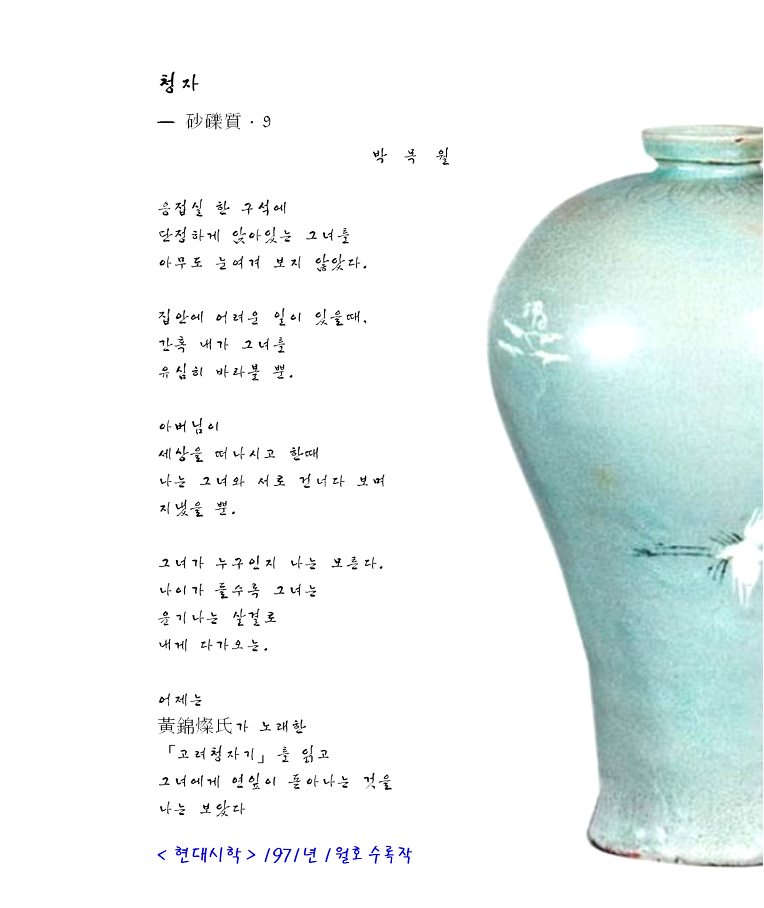

201. 청자 / 박목월

청자靑瓷

― 砂礫質·9

박목월

응접실 한 구석에

단정하게 앉아있는 그녀를

아무도 눈여겨 보지 않았다.

집안에 어려운 일이 있을때,

간혹 내가 그녀를

유심히 바라볼 뿐.

아버님이

세상을 떠나시고 한때

나는 그녀와 서로 건너다 보며

지냈을 뿐.

그녀가 누구인지 나는 모른다.

나이가 들수록 그녀는

윤기나는 살결로

내게 다가오는.

어제는

黃錦燦氏가 노래한

「고려청자기」를 읽고

그녀에게 연잎이 돋아나는 것을

나는 보았다

< 현대시학 > 1971년 1월호 수록작

|

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.