이반 세르게예비치 투르게네프 /지음

산문시 ‘사랑은 죽음보다 더 강하다’(민음사)가 번역, 출간됐다.

투르게네프의 탄생 200주년을 맞아 투르게네프 산문시 83편 전편을 원어에서 완역했다.

자연과 여성심리 묘사에 탁월한 능력을 보여 ‘러시아 제일의 문장가’라는 평을 받고 있는

투르게네프는 언어의 장벽을 깨고 러시아 문학을 서구에 처음으로 소개한 작가.

‘첫사랑’, ‘아버지와 아들’등 19세기 러시아의 사회를 사실적으로 그려내면서

인간 본성에 대한 통찰을 담고 있는 소설들로 국내 독자들에게 널리 알려져 있지만

문학적 경력을 시로 시작한 시인이기도 하다.

이번 산문시집은 그의 말년에 창작된 것으로, 거장이 남긴 마지막 작품들이다.

투르게네프 특유의 인간에 대한 연민과 동시에 거리를 두고 바라보는 예리한 시선,

그리고 환상적 이미지, 이 모든 것들이 길게 말하지 않고도 본질을 꿰뚫는

대가의 솜씨로 이 한 권의 시집에 완성돼 있다.

“어미 새가 새끼를 구하기 위해 돌진했고, 자기 몸을 희생하면서 새끼를 구하려 한 것이다….

그런데 그 작은 몸뚱이는 공포로 벌벌 떨었고, 어미 새의 가냘픈 목소리는 거칠게 쉬어 버렸다.

어미 새는 끝내 기절하고 말았다. 자기 몸을 희생한 것이다!(….)

생각해 보니, 사랑은 죽음보다, 죽음의 공포보다 더 강하다.

삶은 사랑에 의해서만 유지되고 움직인다.”― 투르게네프 ‘참새’에서

20세기 초 식민지 조선에서 러시아 문학은 다른 어떤 외국문학보다도 큰 반향을 일으켰다.

그중 투르게네프는 이광수, 톨스토이와 함께 당시 조선에서 가장 많이 읽혔던

3대 작가 중 하나였다. 투르게네프 산문시의 쉽게 읽히는 시어와 거기에 담긴

삶의 지혜와 통찰은 일제강점기 지식인들에게 많은 영감을 줬다.

투르게네프는 프랑스의 보들레르, 말라르메, 랭보, 프랑시스 잠 등의

산문시에서 영향을 받았고, 그의 산문시는 다시 한국 근대문학 형성기에

전통의 정형시를 벗어나 새로운 형태의 근대적인 시를 모색하는 데 큰 영향을 미쳤다.

투르게네프의 산문시 중 가장 큰 인기를 끌었던 것은 바로 ‘거지’였는데,

1910년~1930년 사이 최소 12회 반복해 번역됐다. 가난이라는 시대의 현실 앞에서

민중에게 손 내밀고자 하는 공감과 연민의 휴머니즘이라는 주제는 당시 지식인들의

영혼에서부터 공명을 이뤄내었던 것이다. 이러한 공명은 투르게네프의 시를 번역하고

탐독하는 데 그치지 않고 또 다른 창작으로 이어졌다.

“가지고 나온 것이 아무것도 없었다.

거지는 마냥 기다리고 있는데….

내민 손이 힘없이 떨린다.

어쩔 줄 몰라 당황한 나는 떨리는 그의 더러운 손을 꼭 잡았다….

“형제님, 미안하오, 아무것도 가지고 나오지 못했소.”

거지는 충혈된 눈으로 나를 멀거니 바라보았다.

그의 파리한 입술에 엷은 미소가 스쳐 지나갔다.

이번에는 그가 차디찬 내 손가락을 꼭 잡아 주며 속삭였다.

“형제님, 저는 괜찮아요.

이것만으로도 고맙습니다. 형제님, 그 역시 적선이지요.”

그때 나는 이 형제한테 내가 적선 받았다는 것을 깨달았다.”― 투르게네프 ‘거지’에서

투르게네프 특유의 “꿀과 기름처럼 완벽하게 유연하고 세련된 문장”으로 러시아의 풍경,

그리고 그 안에 사는 사람들을 섬세하고 아름답게 묘사하는 예술적 특징은 그의 시적 내면에서

기원을 찾을 수 있다. 또한 그의 소설을 사랑하는 이들이라면, 그의 산문시집에서도

역시 19세기 러시아의 가혹한 농노제 아래 일어났던 어두운 이야기들을 고발했던

리얼리즘 소설 대가로서의 면모를 확인할 수 있을 것이다.

산문시집의 투르게네프의 목소리는 대체로 슬프고 다정다감하지만 때때로 냉정하고 신랄하기도

하다. 그러나 그의 산문시에서 가장 눈에 띄는 것은 바로 인생의 막바지에 이른 사람만이

전할 수 있는 삶의 불가해함에 대한 체념과 죽음에 대한 공포, 그리고 한편으로는

바로 그것이 선물처럼 가져다 줄 화해와 용서에 대한 기대다. /윤희정기자

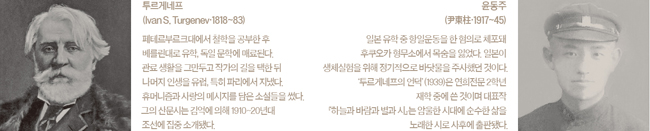

러시아 대문호 이반 세르게예비치 투르게네프(1818~1883) 탄생 200주년을 맞아

투르게네프 산문시 83편이 국내 최초로 완역, 출간됐다.

투르게네프의 산문시 83편 전편을 원어에서 완역한 이번 시집은 투르게네프의 탄생일인

11월 9일에 맞춰 독자들에게 선보인다.

문학적 경력을 시로 시작한 시인이기도 하다.

이번에 발간된 산문시집 '사랑은 죽음보다 더 강하다'는 거장이 말년에 남긴 작품들이다.

20세기 초 식민지 조선에서 투르게네프는 이광수, 톨스토이와 함께 당시 조선에서

가장 많이 읽혔던 작가 중 하나일 정도로 일제강점기 지식인들에게 많은 영감을 주었다.

윤동주 역시 투르게네프의 산문시를 탐독하고 많은 영향을 받은 것으로 알려져 있다.

윤동주가 남긴 '투르게네프의 언덕'은 당시 투르게네프의 산문시 중 가장

인기를 끈 '거지'를 오마주한 것이다.

가지고 나온 것이 아무것도 없었다.

거지는 마냥 기다리고 있는데……

내민 손이 힘없이 떨린다.

어쩔 줄 몰라 당황한 나는 떨리는 그의 더러운 손을 꼭 잡았다…….

"형제님, 미안하오, 아무것도 가지고 나오지 못했소."

거지는 충혈된 눈으로 나를 멀거니 바라보았다.

그의 파리한 입술에 엷은 미소가 스쳐 지나갔다.(거지 중에서)

그의 산문시에서는 인생의 막바지에 이른 사람만이 전할 수 있는 삶의 불가해함에

대한 체념과 죽음에 대한 공포, 그리고 한편으로는 바로 그것이 선물처럼 가져다 줄

화해와 용서에 대한 기대가 담겨 있다.

또한 19세기 러시아의 가혹한 농노제 아래 일어났던 어두운 현실을 고발했던

리얼리즘 소설 대가로서의 면모를 산문시집에서도 엿볼 수 있다. /여태경 기자

======================///

사랑에의 길

/이반 투르게네프

모든 감정은 사랑으로, 정열로, 이끌어질 수 있다.

증오로, 연민도, 냉담도, 존경도, 우정도, 공포도…

그리고 멸시까지도 그렇다. 감정이란 감정은 모두…

단 하나 감사만을 빼놓고.

감사는---부채, 사람은 누구나 부채를 갚는다…

그러나 사랑은---돈이 아니다.

진정한 사랑이란 무엇일까. 회의적인 자문을 할 때는, 대개는 지난한 사랑이 끝난 후이다.

투르게네프는 이러한 질문에 대해서 사랑의 요소로 대답하고 있다. 너와 나는 모든 감정을 ‘증오도, 연민도,

냉담도, 존경도, 우정도, 공포도…/그리고 멸시까지도 차용할 것이다. 감정이란 감정은 모두…’ 동원될 것이다.

여기에서 시인은 안온하고 평화로운 요소보다 불행한 요소를 더 추가하며 사랑을 의미한다.

그리고 ‘감사’를 제외하며, 사랑은 교환의 가치가 될 수 없음을 밝히고 있다. 더욱이 ‘사랑은-돈이 아니’라며,

사랑이 ‘자본화’ 되어가는 점을 경계한다. 만약에 어느 순간부터 사랑이 시작된다면, 사랑이 도착하고

사랑이 발전하고 사랑이 사라지는 동안, 낯선 자기를 대면하게 되고 당황하게 될 것이다.

내가 몰랐던 나와 네가 몰랐던 너와의 마주침. 하지만 ‘몰랐던 존재’는 없었던 존재가 아니라,

자기가 미처 인식하지 못했던 자기들이다. 몰락과 부활의 반동사이, 침잠했던 그들은 불쑥 출몰할 것이다.

불시에 마주칠 증오와 연민과 공포의 음표들, 그리고 존경과 연민과 우정들,

하지만 어느 순간부터 사랑이 끝날 수도 있다. 문득 사랑이 지나간 뒤, 사랑의 진정성에 대해 당신도 묻고 싶을 것이다.

/박소원시인

[출처] 경기신문

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.