內科

━━自家用福音書━━

━━惑은 엘리엘리 라마싸박다니━━

하이얀天使(이鬚髥난天使는규핏드의祖父님이시다. 鬚髥이全然(?)나지않은天使하고흔히結婚하기도한다.)

나의骨片은2떠-즈(ㄴ). 그하나하나에노크하여본다. 그속에서는海綿에젖은더운물이끓고있다.하이얀天使의펜네임은聖피-타-라고. 고무의電線(똑똑똑똑버글버글)열쇠구멍으로盜聽.

(發信) 유다야사람의임금님 주무시나요?

(返信) 찌-따찌-따따찌-찌-(1) 찌-따찌-따따찌-찌-(2)

찌-따찌-따따찌-찌-(3)

흰뺑끼로칠한十字架에서내가점점키가커진다.聖피-타-군이나에게세번式이나아알지못한다고그런다. 瞬間닭이활개를친다······

어엌 크 더운물을 엎질러서야 큰일날노릇━━

‘내과內科’

이 시의 제목이 ‘내과內科’인 이유는 13인의 보통 아해들의 육신에 무엇이 들어있는가를 알아보자는 의도다. 비록 자아를 깨닫지 못한 채, 세상을 살아가는 그들-우리와 동일하게 일상을 살아가는 사람들-의 육신 안에는 과연 무엇이 있을 것인가?

눈치가 빠른 독자라면 이미 그 답을 알고 있을 것이다. 그것은 바로 신성神性, 누구나 수행하여 깨달음을 얻으면 신이 될 수 있는 가능성, 그 신성이 내재하고 있다는 것을 암시한다.

‘━━자가용복음서━━

━━혹은 엘리엘리 라마싸박다니━━’

이 두 줄은 기독교의 성경을 희롱하는 부분이다. ‘자가용복음서’라는 말은 기독교도들이 신주단지처럼 여기는 성경이란 것이 픽션, 그들의 입맛에 맞게 마음대로 꾸며진 복음서라는 것이다. 이 구절은 주로 신약성경의 예수의 죽음과 부활에 관한 부분을 말하고 있는데, 전술한대로 오감도烏瞰圖의 ‘흥행물천사興行物天使’에 나온 것이며 이미 졸저 ⌜에코우⌟에서 해설한 바 있다.

‘혹은 엘리엘리 라마싸박다니’

잘 알다시피 ‘엘리엘리 라마싸박다니’는 예수가 십자가에 못 박히고, 로마 병사의 창에 옆구리를 찔려 죽을 때 마지막으로 남긴 말로 성경에 기록된 것인데, 그 의미는 대략 ‘주여, 나를 버리시나이까?’라는 의미로 기록되어있다.

하지만 보통의 인간인 그가 보기에는 이것은 참으로 웃음을 참기 어려운 말이라며 희롱하고 있는 부분인데, ‘혹은’이라는 시어가 그것을 말하고 있다. 윗줄에 나오는 ‘자가용복음서’와 같은 뜻이라는 말이기 때문이다.

왜 그는 이런 표현을 하였을까?

그것은 이미 그가 죽음을 목표로 한 단식斷食을 ‘남모르게’ 실행實行하는 중이었다는 반증反證으로, 지극히 평범한 인간인 그도 자아수행의 일환으로 개체유지본능인 육신의 죽음을 두려워하지 않고 ‘남모르게’ 단식을 행하는 중인데, 신으로 추앙 받는 예수가 하잘 것 없는 육신의 죽음에 이르러 그토록 나약한 말을 성경이란 책에 활자화 시켜, 보란듯이 온 세상에 드러내어 널리 홍보하는 자체가 참으로 어이없다는 것이니, ‘흥행물천사興行物天使’에서 보듯이 ‘참새와같이수척한’한 모습의 예수가 참으로 가소롭다는 의미가 담겨있는 것이다.

한마디로 신으로 추앙되는 기독교의 예수는 보통 사람인 그를 따라오려면 아직 멀었다는 자신감이 담겨있는 부분으로, 보통 인간인 그보다 못한 주제에 신神이라 칭하며 교언영색巧言令色으로 13인의 아해들을 현혹하여 사기 치는 기독교의 신 예수... 그리하여 사람들에게서 깨달음을 얻기 위한 자아수행의 유일한 기회인 그들의 시간마저 철저히 빼앗아버리는 기독교... 그것은 종교가 아닌 사기집단詐欺集團이라는 의미로, 이것이 바로 그가 기독교라는 종교를 그토록 혐오하는 이유인 것이다.

순수한 정신을 가진 아가씨가 기독교의 유혹誘惑에 빠져 자아를 깨달을 수 있는 아까운 인생을 고스란히 낭비하고 동물적인 삶을 살아간다는 것이 ⌜에코우⌟에서 해설한 ‘흥행물천사興行物天使’의 줄거리이며, 그러한 밑바닥 인생의 여자가 다행스럽게도 그를 만나 귀중한 자아를 찾는데 성공한다는 줄거리가 바로 ‘광녀狂女의고백告白’인 것이다.

‘하이얀천사(이수염난천사는규핏드의조부님이시다. 수염이전연(?)나지않은천사하고흔히결혼하기도한다.)’

텍스트에는 괄호 부분이 ‘하이얀천사’ 바로 옆 같은 행行에 괄호 없이 작은 글씨로 석줄로 기록되어 있다. 나의 컴퓨터 실력이 부족하여 괄호로 대신하였음을 이해하시기 바란다.

‘하이얀천사’는 기독교의 신 여호와를 의미하는데, 그는 ‘수염난천사’로 규정하고 있다. 무슨 뜻인가?

여호와는 신神이 아니라 육신의 사람이란 뜻으로 기독교는 거짓이라는 것이다. ‘규핏드’, 알다시피 하얀 날개를 가진 오동통한 귀여운 아이의 형상으로 사람들에게 사랑에 눈멀게 하는 신... 사람들로 하여금 종족보존의 의무를 충실하게 수행하도록 꼬드기는 신神... 그리고 ‘조부님’은 할아버님 즉, 그 ‘규핏드’를 만들어 내고 할아버지가 손자를 데리고 놀듯이 마음대로 ‘규핏드’를 조종하는 사람이다.

‘수염이전연(?)나지않은천사’는 여성女性으로 여기서는 성모 마리아를 의미하며, ‘결혼하기도한다.’는 ‘필요하면 결혼한다.’, 혹은 ‘성욕이 생기면 여자와 관계를 가진다.’는 뉴앙스가 짙은 부분인데, 성경에 성모 마리아가 성령으로 예수를 잉태하였다는 내용을 희롱하는 부분이며, 이 부분은 기독교의 신인 여호와마저도, 그는 이미 버려버린 종족유지본능인 섹스에 대한 욕심도 채 버리지 못한 한심한 존재로 여기는 부분이다.

‘흔히’라는 시어로 보아 ‘아담’이라는 남자를 낳았을 때에도 그랬을 것이라는 것을 짐작할 수 있다. 아마 그는 이렇게 중얼거렸을 것이다.

‘풋... 보통 사람인 나보다 못한 찌질한 존재들을 신이라 여기다니, 한심하기는, 쯧쯧...’

이 부분에서도 그는 기독교를 신랄하게 비하시키고 있는데, ‘전연(?)’의 물음표 부분이 그것이다. 이 물음표의 의미는 성경에 예수가 동정녀 성모 마리아에게서 태어났다고 쓰여 있는데, 마리아가 동정녀였다는 기록 자체를 의심하는 것이라 볼 수 있기 때문이다.

기독교나 천주교에서 이 대목을 읽는다면 심히 놀랄만한 일이나, 공학도였던 그는 처녀생식에 의한 잉태 자체를 인정할 수 없었던 것으로 보인다. 이것은 오늘날에 있어서는 극히 상식적인 사실이며 종교적인 사람이라 하더라도 충분히 의심해볼만한 사건이 아닐 수 없다. 상식을 가진 사람이라면 오히려 의심하는 것이 당연하지 않겠는가?

그러므로 이 부분은 개체유지본능에 미련을 채 버리지 못한 예수와 종족유지본능을 아직 버리지 못한 여호와를 예로 들어 기독교의 사기성과 유치함을 드러내고 있는 부분에 다름 아닌 것이다.

‘나의골편은2떠-즈(ㄴ).’

짐작하다시피 이 구절은 성경의 창조설을 간단하게 부인하는 것으로, 기독교의 경전인 성경은 애초부터 픽션, 거짓이라는 뜻이다. 여호와가 아담의 짝 이브를 창조할 때 아담이 잠든 사이 갈비뼈 하나를 빼내어 만들었다는 내용을 희롱하는 부분인데, 하나를 뺐다면 2떠-즌(ㄴ)-1이 되어야 할 것이나 그렇지 않고 2떠-즌(ㄴ)이니 확실하고도 틀림없는 거짓말이란 뜻이다.

‘그하나하나에노크하여본다.’

21세기인 지금도 폐에 물이 찼는지의 여부는 갈비뼈를 두드려보면 알 수 있어, 갈비뼈에 대한 ‘노크’는 내과內科 의사들이 자주 사용하는 방법으로 알고 있다. ‘시제4호詩第四號’의 책임의사인 그도 자신의 갈비뼈에 노크를 한다.

무슨 까닭으로 하나하나에 노크를 한 것인가?

기독교의 신이라는 예수도 못한 일-모든 것을 스스로 포기한 채 굶어 죽는 것을 목표로 하는 단식을 하는-을 하고 있는 그의 육신의 내부는 과연 어떤 특별한 것이 있는 것인가를 검증하기 위한 것으로, 자아를 모르는 보통의 13인의 아해들과는 다른 특별한 내부 구조나 장기臟器가 혹여 자신의 몸 안에 있기 때문인가를 알아보기 위함이다.

‘그속에서는해면에젖은더운물이끓고있다.’

‘해면’은 구멍이 숭숭 뚫린 뼈, 보통 사람들의 육신을 의미하며 ‘더운물’은 피, 그러므로 ‘해면에젖은더운물’은 뼈에 흐르는 피, 육신에 흐르는 피, 그러므로 이 행은 ‘특별한 것이 속에 있는 줄 알았더니, 그런 것은 없고 깨달음을 얻어 기독교의 신보다 월등한 존재가 된 그도 그저 보통의 13인의 아해들과 똑같은 사람이더라...’라는 내용이다.

달리 말하면 보통 사람인 나도 수행하여 깨달음을 얻으면 기독교의 신神인 예수보다 나아지는데, 그러한 가능성을 지닌 13인의 아해들에게서 기독교는 후안무치하게 혹세무민惑世誣民하여 그들의 고귀한 기회를 빼앗지 말아다오... 라는 뜻이 담겨있다. 바로 ‘시제5호詩第五號’에 나오는 ‘익은불서翼殷不逝 목불대도目不大道’와 한 자, 한 획도 틀림없이 동일한 부분이다.

이 부분을 달리 해석할 수도 있는데, ‘해면海綿’을 자아로, ‘더운 물’을 육신으로 볼 수도 있다. ‘더운 물’에 젖은 해면은 살아있는 육신에 스민 자아이며, 더운 물이 빠져나가면 육신에서 해방된 자아로 보아, 보통 사람들의 육신에는 그들이 느끼지 못하더라도 자아가 스며들어 숨 쉬고 있다는 표현으로 볼 수도 있다.

‘하이얀천사의펜네임은성피-타-라고.’

‘하이얀천사’는 이미 말한 대로 기독교의 신 여호와이며, ‘펜네임’은 스스로를 감추고 세상에 내세우는 자신의 아바타... 그런데 왜 하필이면 성 聖베드로가 여호와의 아바타인가? 그 이유는 다음에 밝혀진다.

‘고무의전선(똑똑똑똑버글버글)열쇠구멍으로도청.

(발신) 유다야사람의임금님 주무시나요?

(반신) 찌-따찌-따따찌-찌-(1) 찌-따찌-따따찌-찌-(2)

찌-따찌-따따찌-찌-(3)’

‘고무의전선(똑똑똑똑버글버글)’의 표현은 누구든 고무호스를 귀에 대보면 알 것이다. 평소에는 느끼지 못하던 소리들이 들려오는 것이다. 세상의 소리들이 소음騷音으로 확대되어 ‘똑똑똑똑버글버글’ 들리는 것인데, 이 구절은 기도교가 13인의 아해들이 사는 세상에 널리 확산되었음을 나타내는 부분으로 기독교는 세상을 시끄럽게 만드는 집단이란 뜻이 숨겨져 있다.

앞에서 말한 ‘흥행물천사興行物天使’에서 여호와의 직업이 거리의 음악사였던 것과 일맥상통하고 있는데, 기독교가 세상을 시끄럽게 만든다는 대목도 관련된 사람들에게는 심히 언짢아할 수 있는 대목이나, 많은 희생자를 냈던 십자군 전쟁이나 우스꽝스럽기만 한 마녀사냥을 생각하면 마음 놓고 반박하기도 어려운 일로 보인다.

또한 이 구절을 기독교에서 말하는 ‘천국天國’을 나타내는 것으로도 볼 수 있는데, 기독교의 天國천국은 온갖 소음으로 가득 찬, 지극히 시끄러운 곳이란 뜻이니, 두 가지 모두 가능한 해석이나, ‘베드로’나 ‘열쇠’가 등장하는 것으로 보면 후자의 해석이 나아 보인다.

‘열쇠구멍으로도청.’의 ‘열쇠’는 성 베드로를 여호와의 아바타로 내세운 것을 감안하여 성 베드로가 가졌다는 천국의 열쇠로 보아야 하겠다. ‘열쇠구멍’은 현실에서 기독교가 감추고 싶어 하는 은밀한 부분-‘흥행물천사興行物天使’에서 이미 상세하게 살펴본 그들의 사기성詐欺性-을 드러내는 것을 암시하기도 한다.

그 열쇠 구멍에 고무호스를 꽂고 그가 도청을 하는 것이다. 그랬더니 아래와 같은 내용이 들리더라는 것이다.

‘ (발신) 유다야사람의임금님 주무시나요?

(반신) 찌-따찌-따따찌-찌-(1) 찌-따찌-따따찌-찌-(2)

찌-따찌-따따찌-찌-(3)’

발신發信은 누가 보낸 것이라고 해도 관계가 없다. 여호와는 어떤 존재인지 궁금한 사람이면 누구나 가능한 질문이나, 잠을 자느냐고 물어보는 것은 여호와가 잠이 필요 없는 신이 아니라, 육신을 가진 사람인가를 묻는 것이므로, 이것 역시 기독교도들이 들으면 마음이 심히 언짢아질 질문이다.

이 질문은 지극히 기독교를 증오하는 그가 발신했다고 생각하자. 그랬더니 답신이 되돌아온다.

‘찌-따찌-따따찌-찌-’ 세 번의 동일한 답신이다. 무슨 뜻일까? 궁금해서 인터넷을 뒤져 모르스 부호를 알아봤다. 그것을 여기에 싣지는 않겠다. 궁금하신 분들은 ‘체조’를 배우는 마음으로 스스로 알아보시기 바란다. ‘찌-’는 모르스 부호의 ‘-’를, ‘따’는 ‘•’로 생각하면 된다.

‘찌-따찌-따따찌-찌-(1) 찌-따찌-따따찌-찌-(2) 찌-따찌-따따찌-찌-(3)’를 풀어보면 ‘(1)얌(2)얌(3)얌’이라는 뜻이다. 무슨 뜻인가? 두 말할 필요 없이 무엇인가를 먹는 소리다. 여호와는 신이 아니라 육신의 인간이라는 의미인데, 1, 2, 3 세 번을 반복한 것은 그가 보기에 여호와는 항상 무엇인가를 먹고 있는, 지극히 탐욕스러운 존재라는 것이다.

‘흰뺑끼로칠한십자가에서내가점점키가커진다.성피-타-군이나에게세번식이나아알지못한다고그런다. 순간닭이활개를친다······’

이 부분은 그의 기독교에 대한 희롱이 극에 달하는 부분이다. 그가 살던 1920, 30년대에는 교회의 십자가를 하얀 페인트로 칠했던 모양이다. 이미 ⌜에코우⌟에서 해설한 오감도烏瞰圖의 ‘이인二人···1···’, ‘이인二人···2···’에서 보았듯이, 그의 생각에 기독교는 마피아의 대명사인 알 카포네가 운영하는 사업체라는 것인데, 문제는 ‘뺑끼’라는 시어로 이것은 ‘페인트’의 속어俗語로 볼 수 있으니, 한마디로 말해 십자가는 속물이란 뜻이다.

‘내가점점키가커진다.’는 그의 존재가 십자가보다 더 커진다는 것으로, 그가 기독교의 신인 여호와보다 한 수 위라는 것을 뜻한다.

‘성피-타-군이나에게세번식이나아알지못한다고그런다. 순간닭이활개를친다······’

이 부분은 굳이 설명하지 않아도 알 수 있을 것이다. 신약 성경에 나오는 예수가 체포되는 장면을 가져와 그의 자존심을 한껏 드높이고 있다.

‘성피-타-군’의 ‘군’이라니... 기독교도들의 눈에서 번쩍하고 불꽃이 튈법한 대목이나, 무교인 나는 웬일인지 웃음이 터져 나오는 것을 참을 수 없다. 김군, 이군, 최군... ‘성피-타-군’, ‘성피-타-군’이라... 기독교를 아예 납죽 깔아뭉개는 장면이다.

이 부분은 재미있는 삼단논법三段論法을 포함하고 있는 부분으로, 이미 앞에서 성 베드로를 여호와의 분신인 아바타라 말하였고, 베드로는 예수를 신, 주(主)라 부르므로, 베드로가 그를 부인하였다는 것은 적어도 그는 기독교의 신인 여호와가 신, 주(主)로 부를 수 있는 위치에 도달해 있다는 사실을 숨겨놓은 부분이라 하겠다. 참으로 대단한 자부심이 아닐 수 없다.

‘ 어엌 크 더운물을 엎질러서야 큰일날노릇━━’

마지막까지도 예수를 비웃고 있는 대목이다. ‘더운물’이 상징하는 것은 피, 그러므로 ‘더운물을 엎질러서야’는 ‘피를 흘려서야’라는 뜻으로, 예수가 십자가에 매달려 죽을 때, 로마 병사가 옆구리를 창으로 찔러 피를 흘렸다는 대목을 가져온 것이다.

‘큰일날노릇━━’은 예수의 죽음을 예로 들어 기독교를 희롱하는 부분인데, ‘엘리엘리 라마싸박다니’ 즉, 죽음에 임박하여 ‘주여, 나를 버리시나이까?’라는 말을 하는 것은 신神으로 추앙받는 존재가 하기에는 참으로 ‘큰일’날 정도로 창피한 것이라는 의미다. 육신의 죽음을 두려워하는 신神이라니... 예수가 만약 진정한 신이었다면 그런 말을 해서는 참으로 큰일 날 노릇 아니겠는가.

이미 보았듯이 그는 이 ‘내과內科’에서 기독교는 사기詐欺, 속임수라고 말한다. 기독교에서 말하는 신神인 여호와나 예수라는 존재는 보통 사람들과 다름없는 인간인데도 불구하고 그들을 신격화시켜, 오감도烏瞰圖의 ‘시제5호詩第五號’, ‘이인二人···1···’, ‘이인二人···2···’, ‘흥행물천사興行物天使’에서 해설하였듯이, 사람들을 현혹시키며 대代를 이어 사람들에게 기생寄生하고 있다는 것이다.

그는 그의 많은 작품에서 기독교를 파멸시키고, 그 자신을 기독교의 신보다 월등하게 생각하고 있다. 그 이유에 대해서는 이미 여러 번 언급하였지만, 양식 있는 기독교도라면, 그의 주장이 100% 틀리다는 반박은 하기 어려울 것으로 생각한다.

--------------------------------------------

-----------------------------아랫 문장 계속 잇기 @@===

-

수필·기타

-

혈서삼태(血書三態)(신여성, 1934. 6)

-

산책의 가을(신동아, 1934. 10)

-

문학을 버리고 문화를 상상할 수 없다(조선중앙일보, 1935. 1. 5)

-

배의 역사(신아동, 1935. 2)

-

산촌여정(山村餘情)(매일신보, 1935. 9. 27~10. 11)

-

나의 애송시(중앙, 1936. 1)

-

서망율도(西望栗島)(조광, 1936. 3)

-

편집후기(시와 소설, 1936. 3)

-

조춘점묘(早春點描)(매일신보, 1936. 3. 3~26)

-

여상4제(女像四題)(여성, 1936. 4)

-

내가 좋아하는 화초와 내 집의 화초(조광, 1936. 5)

-

약수(藥水)(중앙, 1936. 7)

-

EPIGRAM(여성, 1936. 8)

-

동생 옥희 보아라(중앙, 1936. 9)

-

아름다운 조선말(중앙, 1936. 9)

-

행복(여성, 1936. 10)

-

가을 탐승처(探勝處)(조광, 1936. 10)

-

추등잡필(秋燈雜筆)(매일신보, 1936. 10. 14~28)

-

19세기식(34문학, 1937. 4)

-

권태(조선일보, 1937. 5. 4~11)

-

슬픈 이야기(조광, 1937. 6)

-

오감도 작자의 말(조광, 1937. 6)

-

문학과 정치(사해공론, 1938. 7)

-

병상 이후(청색지, 1939. 5)

-

동경(東京)(문장, 1939. 5)

-

서신(2~10)(이상전집, 1956)

-

얼마 안 되는 변해(현대문학, 1960. 11)

-

무제(1)(현대문학, 1960. 11)

-

이 아이들에게 장남감을 주라(현대문학, 1960. 12)

-

모색(현대문학, 1960. 12)

-

무제(2)(현대문학, 1960. 12)

-

어리석은 석반(현대문학, 1961. 1)

-

첫번째 방랑(문학사상, 1976. 7)

-

공포의 기록(문학사상, 1986. 10)

-

공포의 성채(문학사상, 1986. 10)

-

야색(문학사상, 1986. 10)

1. 이름에 대한 유래

본명은 김해경(金海卿).

시인이자

소설가이자

건축가. 한때는 찻집 운영 등도 했다. 1910년

서울에서 태어났다.

# 보성고보를 거쳐 경성고등공업학교(서울대학교 공과대학의 전신 중 하나) 건축과를 졸업 후

조선총독부에서 건축기수가 되었다. '이상' 이라는 필명은 건축기사로 활동하던 당시 한 인부가 김해경을 '긴상(김씨)'라고 불러야 할 것을 김 씨와 이 씨를 헷갈려 실수로 '이상'이라고 불렀던 것에서 유래되었다는 설이 널리 퍼져 있지만, 친구 구본웅이 선물로 준 오얏나무(李: 오얏나무 리)로 만들어진 화구상자(箱: 상자 상)를 받고 친구의 호의에 보답하기 위해서 이상이라는 필명을 정하게 되었다는 설도 나와 있다. 전자는 이상의 여동생과, 아내였던 변동림이 했던 증언이지만 후자는 보성고보 시절 직접 디자인한 졸업 앨범에 이상이라고 서명한 것이 발견되어 아무래도 후자가 맞는 듯 하다.

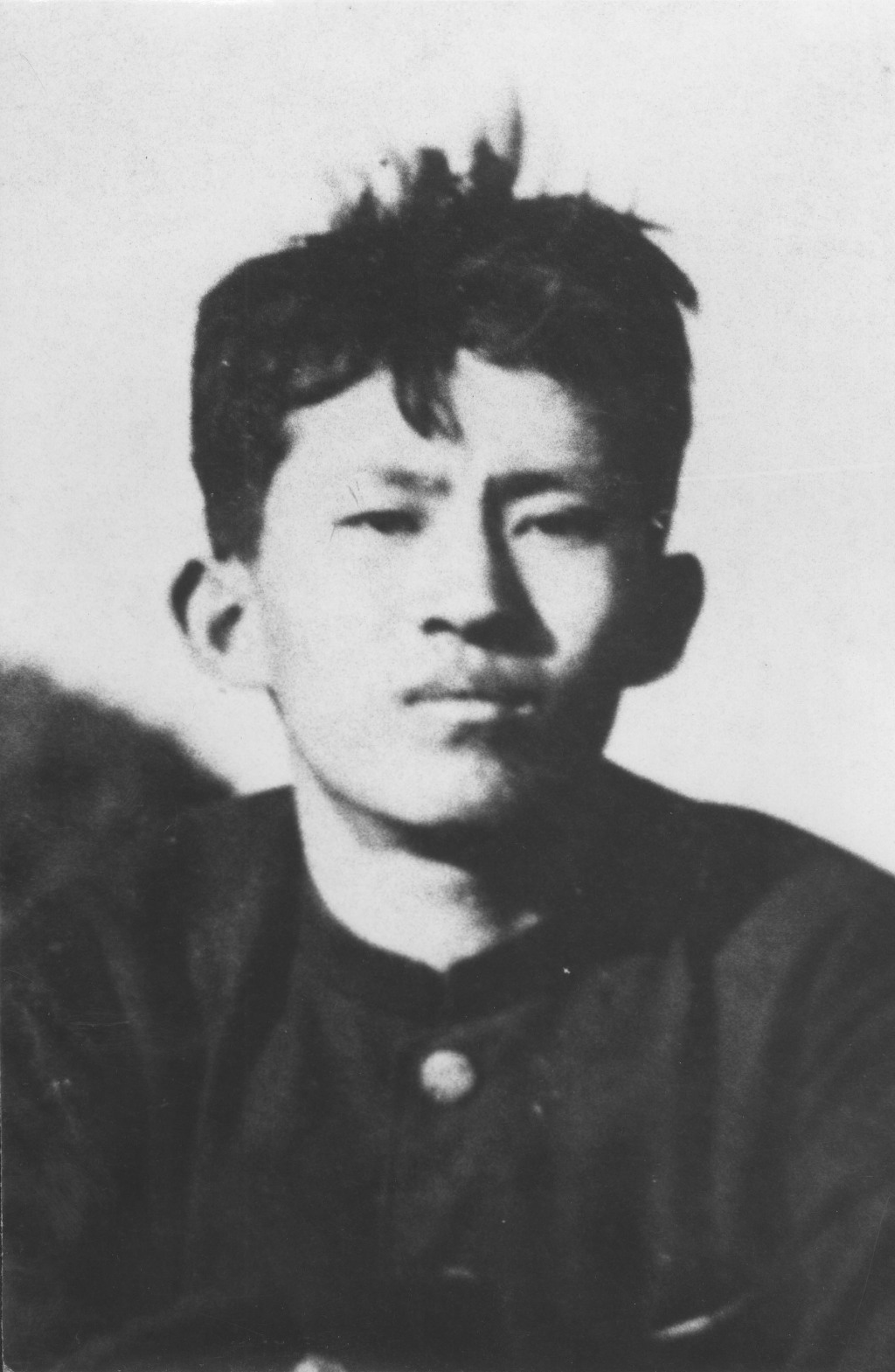

그림에 재주가 있어서 어렸을 때는 길바닥에 버려져있던 목단 열 끗을 똑같이 그려내어 사람들을 놀라게 했다고도 하고, 자 없이도 직선을 긋는 재주가 있었다고 한다. 그러나 어려운 집안 사정으로 거의 태어나자 마자 몰락한 양반인

백부의 집으로 입양되어 유교적인 가치관과 한문교육을 받으며 생활했는데 그 때 그의 계모 때문에 상당히 무서운 시절을 보냈다. 계모 뿐만 아니라, 백부 또한 어린 김해경을 친아들로 대하지 않고 영특한 머리로 가문을 일으킬 인재로만 생각하여 항상 엄격한 모습으로만 대했기 때문에 이상은 백부의 지나친 기대에 멍들 대로 멍든 채 자라야만 했다.

이러한 성장배경 탓에 이상은 현대화된 도시인의 삶을 살았지만 남존여비, 가부장적인 관념 등 보수적인 가치관에서 완전히 자유롭지는 못했던 것으로 보인다. 아래에 다시 서술하겠지만 도쿄로 유학을 간 것도 서구화된 도쿄의 지식과 사상을 머리에 담기 위해서였다. 하지만 도쿄에 온 직후 도쿄에 실망하여 김기림에게 보낸 편지에서 "어디를 가도 구미가 당기는 것이 없소그려! 꼴사납게도 표피적인 서구적 악습의 말하자면 그나마도 그저 분자식이 겨우 수입되어서 진짜 행세를 하는 꼴이란 참 구역질이 날 일이요 나는 참 동경이 이따위 비속 그것과 같은 물건인 줄은 몰랐소. 그래도 뭣이 있겠거니 했더니 과연 속 빈 강정 그것이요." 도쿄를 비판하였다.

1931년 7월 '이상(異狀)한 가역반응' 이라는 첫 시집을 냈다. '이상한 가역반응', '파편의 경치', 'BOITEUX·BOITEUSE', '공복' 등을 냈으며 그 후 8월 일어로 쓴 시인 '조감도(鳥瞰圖)' 와 '삼차각설계도'를 조선과 건축에 발표했다. 이 해에 서양화가 구본웅과 교제하기 시작했으며, 백부가 죽고 이상은 친가로 돌아오게 된다. 친부는 사고로 손가락을 잃은 가난한 전직 이발사였는데 양반이라는 자존심이 강했던 백부의 집에서 자란 이상은 가난하고 배운 것 없는 친부가족에게 적응하지 못하고 방황하였다. 이상은 이 당시 자신의 모습을 <슬픈 이야기>라는 수필에서 묘사하고 있다.

다음해 '비구(比久)'라는 가명으로 소설 '지도의 암실', 시 '건축무한 육면각체'를 내고 그 다음해인 1933년에 심한 각혈증세로 건축기사 일을 그만둔다.

요양 갔던 온천에서 기생 '금홍'과 알게 되어 동거하기 시작한다. 이상의 소설 '날개'는 금홍과의 동거 생활에서 얻은 체험들을 바탕으로 쓴 소설로, 주인공(이상 자신)은 자신의 방에만 틀어박혀 아내(금홍을 뜻한다. 중간에 나오는 '연심이'는 금홍의 실제 이름이라고 한다. 또한 소설과 같이 실제로도 금홍에게 맞고 지냈다고 한다...)가 무슨 일을 하는지도 모르는 채 무능력하게 늘어져 있는 사람으로 묘사된다.

그럼에도 금홍을 퍽 사랑했는지 '이런시'에서 금홍에 대한 이야기가 나온다.

이런시 - 이상

역사를하노라고 땅을파다가 커다란돌을하나 끄집어내어놓고보니 도무지어디서인가 본듯한생각이들게 모양이생겼는데 목도들이 그것을메고나가더니 어디다갖다버리고온모양이길래 쫓아나가보니 위험하기짝이없는큰길가더라.

그날밤 한소나기하였으니 필시그돌이깨끗이씻겼을터인데 그이튿날가보니까 변괴로다 간데온데없더라. 어떤돌이와서 그돌을업어갔을까 나는참이런처량한생각에서 아래와같은작문을지었도다.

'내가 그다지 사랑하던 그대여 내한평생에 차마 그대를 잊을수없소이다. 내차례에 못올사랑인줄은 알면서도 나혼자는 꾸준히생각하리다. 자그러면 내내어여쁘소서.'

어떤돌이 내얼굴을 물끄러미 치어다보는것만같아서 이런시는 그만찢어버리고싶더라.

1934년

구인회에 들어 명사들과 교제하기 시작했으며

박태원의 신문소설 '소설가 구보씨의 일일'에 '하융(河戎)' 이라는 가명으로 삽화를 그리기도 한다. 구인회에서 같은 병을 앓고있던 소설가

김유정과 특히 친하게 지냈으며, 동반자살을 권유하기도 했다. 1933년부터는 차례로

종로1가에 다방 <제비>, 인사동에 카페 <학>, 종로 1가에 다방 <

69>을 개업하여 돈을 벌려 했으나 대차게 말아먹게 된다. 경영에 있어서는

천재가 아니었던 듯. 오죽했으면

어떻게 해야 돈을 벌 수 있냐고 하소연했을 정도. 결국 그 사이 금홍은 도망가고 가족들은 빈민촌으로 이사가게 된다. 1936년 전부터 알고 지내던 변동림과

결혼한다.(변동림 역시 이상의 소설에 '임이'라는 이름으로 등장한다)

2.4. 일본 유학과 사망에 이르기 까지

1937년 도쿄의 서구화된 문물에 익숙해지기 위해, 힘을 내기 위해 무작정

도쿄로 여행을 떠났으나, (이상이 도쿄로 떠나기 직전 도쿄에서 유학생활을 하고 있었던 김기림에게 보낸 편지에서 '그 속이 빤히 들여다보이는' 문학은 그만 두겠지요 라고 적기도 하였다.) 이내 도쿄에 실망하고 서울로 돌아가려 한다. 하지만 서울로 가는 여비도 떨어지고 폐결핵의 악화와 새 출발의 발판기점으로 삼으려고 했던 동경에 대한 환멸감으로 인한 자괴감에 우울증이 걸린 이상은 햇빛도 들지않는 싸구려 방을 얻어 홀로 은거해버리고 그 직후 동경에서

불령선인(사상불온혐의)으로 체포되었다. 그러나 심한 병(폐병) 때문에 병보석으로 한달만에 석방된 후 동경제국대학 부속병원에서 사망했다. 이상의 부고를 듣고 급히 도쿄로 온 변동림이 그의 유해를 화장, 미아리 공동묘지에 묻었으나 돌보는 이가 없다가 한국전쟁 후 미아리 공동묘지가 사라지며 유실되었다.

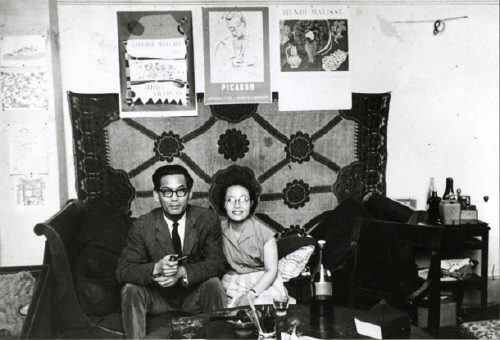

3. 이상의 사람들

이상의 아내 변동림은 이상 사후 '김향안' 이라는 가명으로 서양화가 김환기와 결혼했으며, 활발한 문학활동을 했다. 김환기 사후에는 사비로 서울 종로구 부암동에 환기미술관을 설립했는데, 사설 기념관으로는 국내 최초이다. 이상의 자취를 정리하는 데에도 많은 도움이 됐었다. 변동림은 2004년 사망했다.

이상의 대표작으로는 흔히 '

건축무한육면각체' 라고 알려진 시로, 이 시를 주제로 소설, 영화도 나왔다. 사실 건축무한육면각체는 시집의 제목이며 해당 시의 진짜 제목은 'AU MAGASIN DE NOUVEAUTES('새로운 가게에서',

프랑스어다)'

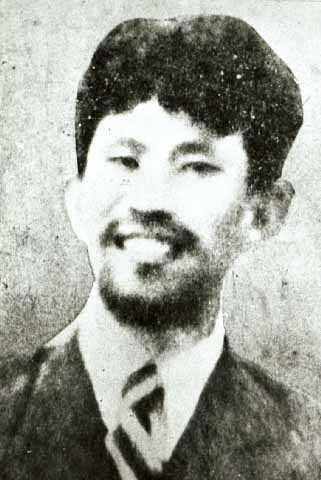

3.1. 구본웅과의 우정

사족으로,그 당시 화가 구본웅과 같이 다니는 것을 그린 만평에서는 옷 잘입는 멋쟁이 '스타일리스트'로 평가했다. 지금봐도 옷 맵시나 헤어스타일도 꽤 멋있는 편이다.

다만 당시 사람들이 창백한 피부의 퀭한 남자가 꼽추와 함께 다니는 모습을 보고 서커스단이 들어왔나 착각한 적도 있다...

구본웅은 '친구의 초상'이란 제목으로 이상의 초상화를 그렸다.

친구의 초상, 캔버스에 유채 65 x 53cm, 1935년

민음사에서 출간한 이상 단편소설 전집의 표지가 이 그림이다.

그의 임종시

유언은 "레몬 향기가 맡고 싶소"라고 알려져 있었으나, 후일 이상의 아내였던 변동림이 "멜론이 먹고 싶다"였다고 술회하였다. 다음은 이상의 마지막 모습을 회고한 변동림의 글이다.

“나는 철없이 천필옥에 멜론을 사러 나갔다. 안 나갔으면 상은 몇 마디 더 낱말을 중얼거렸을지도 모르는데. 멜론을 들고 와 깎아서 대접했지만 상은 받아넘기지 못했다. 향취가 좋다고 미소 짓는 듯 표정이 한 번 더 움직였을 뿐 눈은 감겨진 채로. 나는 다시 손을 잡고 가끔 눈을 크게 뜨는 것을 지켜보고 오랫동안 앉아 있었다.”(김향안 에세이 ‘월하의 마음’ 중)

그의 생가는

종로구 통인동에 있다. 현재는 보통의 가게로 쓰이고 있으며, 근처 골목에 이상 생가가 있음을 알리는 작은 비가 하나 있다.

4. 예술적 재능

건축과 출신이라 그런지 자신이 경영한

다방을 직접 디자인했다고 한다. 심지어 당시 월간 잡지였던 '조선과 건축' 표지 공모전에선 1등과 3등을 동시에 차지했다.

반대로 이과를 전공했으면서도 고대 물리학 등 계산적이고 자연 파괴적인 서양의 가치관들에 대해서 상당한 반감을 가지고 있었다고 하는데, 아래의 시가 이를 잘 보여준다.

林檎一個ガ墜チタ。地球ハ壞レル程迄痛ンダ。

最後。

最早如何ナル精神モ發芽シナイ。

능금 한 알이 추락하였다. 지구는 부서질 정도만큼 상했다.

최후.

이미 여하한 정신도 발아하지 아니한다.

- 이상, <최후>

아무튼 요약하자면 굴곡있는 인생의 요절한 시인으로 국문과목에 한해 난해시를 써서 학자들에게는 과중한 업무와, 학생들은 난해한 문제와 씨름하게 만든 장본인 중 하나(이른바 국어천왕).

이 사람의 난해한 글과, 자전적인 소설을 읽어보면

자칭 천재가 아니냐는 소리가 나오고, 그가 남긴 글을 보면 스스로

천재라는데 상당한 집착을 가졌음을 알 수 있기에 자칭 천재다.

하지만 일반적인 개그 캐릭터와 달리 이상이 남긴 글과 디자인들은 진정한 천재의 유물이다. 딱히 못 믿겠거든 차라리 그가 1년동안 담당한 '조선과 건축' 표지 디자인을 봐라. 지금 봐도 현대적인 디자인을 볼 수 있다. 다만 이상 본인은 자신이 다방면에서 천재라고 생각했지만, 실제로 대중과 전문가들 다 인정하는 것은 건축 디자인 재능이다.

5. 한국문학사 최종보스 수능출제 되다

수능시험으로 인해 다급한 고3들의 입장에서는, 불행인지 다행인지 이 사람의 작품은 거의 무시해도 상관없다는 게 정설. 예외적으로 소설인

날개(이미 한번 나왔다)와 수필 '권태', 시 중에서는

거울정도가 그나마 이해할만한 레벨이고, 오감도나 건축무한육면각체같은 물건이 진지하게 수능에 나오기라도 하는 날에는 그 후폭풍이 어마어마하기 때문에 절대로 이 사람의 작품은 수능에는 못 나올 것이다. 아니 일단

상당수의 시가 해석이 무의미하기 때문에 낼 수가 없다….

(심지어 숫자가 좌우반전이라서 이미지로 인용할 수 밖에 없다.)

2003년 수능 언어영역에서 만점달성을 가로막는

최종보스로서 등장한 것! 자신의 수능날, 입술이 바짝 마르도록 긴장한 채 1교시 언어영역을 달리고 있는데 듣기평가 끝나자마자 이런 문제가 갑툭튀했다고 상상해보자.

이건 미친 짓이야, 난 여기서 나가겠어. 참고로 문제에서 말하는 '윗글'은 '예술의 본질은 무엇인가' 하는 내용이다(…).

이후 2006년 수능에 수필 '조춘점묘'가 등장했지만

그나마 상식적인 글이라 문제가 쉬웠고, 2009년 7월 교육청 모의고사에서는 오감도 4호가 다시 한 번 등장했다! 다만 듣기평가 문항이었기에 해설을 들려줄 수 있었고 그 해설을 토대로 문제를 냈다고.

천잰데?

그리고 2014년 수능 국어영역에서 A,B형 공통문항으로 수필 '권태'가 마지막 지문으로 출제되었다.

그의 대표작인 '

오감도'가 신문에 게재되었을 때, 독자들이 반발이 매우 거셌다고 하는데, 반면에 문학계에서는 커다란 이슈로 떠오른 듯하다. 이후 이상의 문체를 따라하는 학파가 생겼는데, 그것이 바로

삼사문학파. 그러나 삼사문학파는 이상의 신드롬을 이어가지 못하고 이상의 부록 현상으로 끝나버렸다.

의지를 완전히 무시한 자동기술법, 전문용어와 외국어, 그리고 숫자 및 기호의 남발, 전혀 말이 통하지 않는 이상한 문장, 기존의 언어체계를 무시하는 기법 등, 모더니즘에 입각한

아방가르드 문학의 대표적인 인물로, 이상의 시는

아직까지도 '최신식' 이라는 평을 받고 있다. 다만 그는 기존의 문법을 파괴하기 위해 시에서 띄어쓰기를 전혀하지 않는 ‘

다다’ 기법을 사용했으나, 알파벳, 불어, 독어와 달리 음절단위의 문장으로 구성된 한글은

다다이즘 기법에 한계가 있었으므로 실험단계에서 그치고 말았다.

다만 이상은 짧은 시간동안 2000여편이 넘는 작품을 남겼기 때문에 자동기술법을 사용하기에는 작업시간이 너무나 짧았다는 주장도 있다. 밝혀지지 않은 모종의 제작 '공식'이 있다고 추정되기도 한다.

6.2. 엇갈리는 찬반양론

이상이 쓴 시에 대해서는 찬반양론이 거세지만 그가 쓴 수필을 보면 이상이 가진 글에 대한 재능을 엿볼 수 있다. 예를 들어 <산촌여정>과 <권태>라는 직품에는 현대화되고 서구화된 일상에 익숙해진 도시인이 서구의 문물이 들어오기전의 전통적인 자국의 모습을 간직한 시골에서의 일상에 적응을 못하고 권태에 빠진 모습을 뛰어나게 묘사하였고 수능에도 나온 <조춘점묘>는 쉴 틈 없이 꽉막힌 답답한 현대인의 일상을 콘크리트로 사방이 둘러쌓여 어디로 가든 같은 모습을 한 빌딩에 비유하면서 그 빌딩의 소유자는 보험회사라는 거대한 집단이라는 점을 들어 개인이 무엇인가를 소유하는 주체가 되지 못하는 부조리한 현대인의 삶을 비판하였다. 이상의 수필들은 작가에 대하여 모른채 단순히 글 자체로만 감상하면 마치 '산업화가 한참 진행되었던 60년대말이나 70년대 작가가 쓴 글로 보인다. 그래서 글의 지은이가 이상이라는 사실을 알자 깜놀하는 사람들도 많다. 특히 국문학 전공자들이 더 그렇다고 한다. 다만 이는 이상의 한계로 보이기도 한다. 일본이 '민족문화말살정책'이라는 극악한 정책을 펼치자 문인들은 일제의 한글 금지법 등의 정책에 항의하기 위하여 절필을 했거나 글에 몰래 일제를 규탄하는 내용을 집어넣었던 시기에 이상은 다른 문인들에 비해 식민지의 지식인이라는 것에 크나큰 의미를 두지 않았다는 해석이 되기도 하기 때문이다. 특히 이상에 대한 이러한 해석은 박정희의 유신독재 시절에 가장 극에 달했다. 고은의 이상평전이 대표적인 예

그의 글에 대한 해석이 지금도 계속 시도되고 있지만 그럼에도 불구하고 난항을 겪고 있는 부분이 많다는 것은 그의 비상함을 짐작할 수 있게 하는 증거. 하지만 아무리 그래도 사람인지라, 이상 본인의 삶이나 글을 쓰던 당시의 이상의 상황 등을 파악하고 읽는다면, 악명에 비해서 너무나도 간단히 해석되는 작품들을 볼 수 있을 것이다.

의외로

도깨비를 주제로 한「황소와 도깨비」라는 어린이용 동화를 쓴 적이 있다. 이상이 쓴 유일한 동화 작품. 그러나 이상이 쓰지 않았다는 설도 있다.

7. 대중매체의 이상

1995년도 한국영화인 '금홍아 금홍아'에선 단명연기의 본좌

김갑수가 이상, 구본웅은 가수

김수철이 연기했다. 포스터의 인상과 광고때문에 에로물이라고 생각하기 쉬운데,

현실은 시궁창을 처절하게 보여주는 이상 전기 영화이다. 금홍이로 나온 이지은의 발연기만 눈을 감으면 나름 괜찮은 작품으로 평은 좋았지만 흥행은 실패했던 영화이다.

물론 저 정도 에로물도 안 나온다 어쨌든 젊은 시절의 김갑수를 볼 수 있는 작품이니 케이블채널에서 방영하면 한번 봐두자. 근데 캐스팅이 에러인게 이상이 금홍이를 알게된게 1933년이었으니 1910년생인 이상은 당시 24살(만으로는 23살)이었다.

윗 표지의 김갑수의 얼굴이 24살의 얼굴인가??

건축무한육면각체가 뜻하는것이 바로 백화점인데 1937년 동경으로 간 이상이 현대식 백화점을 구경하고 느낀바를 담아낸 시인데 이 시가 부산

롯데백화점 지하1층 롯데호텔로 가는 통로에 벽면을 장식하고 있다.번쩍거리는 백화점의 디스플레이와 어울려 사뭇 괜찮은 조화를 이루고 있다.이 백화점 점장의 문학적 소양을 알수있는 부분으로 부산 사시는 분들은 지나가다 유심히 보시길

2013년 11월28일 mbc드라마 페스티벌 '이상 그 이상,역시 이상이 나온다.

이상을 중심으로 그의 전 총독부 동료의 살인사건에 휘말린 이상의 내용이 전개되는 내용으로 이상 역에

조승우 구본웅에

정경호 이상을 사모한 여인에

박하선이 캐스팅 되어 화려한 캐스팅을 자랑한다.

여담이지만, 이상이 죽기 전 당시 서양화가 길진섭이 이상의 데드 마스크를 떴다는 소문이 있다. 하지만 길진섭이 1948년 월북해버려 그 진위는 불투명하다. 김연수의 장편소설 "꾿빠이 이상"도 그에 관한 이야기가 나온다.

첫 시집을 낸 1931년부터 건축일을 그만둔 1933년까지의 행적이 비교적 불분명한 상태다. 대부분 이 때 백부의 사망 후 친부모를 부양하게 되면서 경제적 부담에 시달리며 심한 스트레스를 받았을 것으로 추측하나 확실히 알 수는 없다. 이것을 소재로 한 것이

건축무한육면각체의 비밀이라는 영화지만... 소재는 너무나 좋았지만

망했어요

그의 생애를 다룬 평전으로는

고은이 쓴 "이상 평전"이 있는데, 어느정도 난해한 문장으로 숨기고 있지만 이상에 대해 꽤나 비하적이고 악의적인 시각으로 쓰여져있다. 심하면 중상모략적인 부분까지 보이기 때문에 이상에 대해 중립적인 시각을 유지하고 싶다면 충분한 주의를 기울이면서 보자.

옹호하는 측에선 고은이 이 평전을 쓸때만 해도 군사정권등의 독재체제하에서 세월아 네월아 놀면서 순수문학을 주장하는 부류를

어용 작가보다 더 미워하는게 일반화되었던 시절이었다. 일종의 사회주의적 리얼리즘이나 민중문학이 아닌 작품은

불쏘시개로 간주하던 시절, 그러니 일제하에서 기괴한 장르를 소개한 이상은

천하의 개쌍놈으로 묘사될수 밖에 없었다고 주장한다.

물론 이러한 주장이 변명이 될 수는 없다. 정부나 사회적 분위기 때문에, 원치 않음에도 불구하고

해당 인물의 명예를 훼손하면서까지 그 인물의 평전을 쓰고 싶은 사람이 세상에 누가 있을까? 또 이러한 시각 때문에 50년대 실존주의를 한국 문학에 도입한 오상원이나 서정적인 자연 이야기로 호평을 받은 오영수 모두 문단에서는 배척을 받았던 것이고, SF 등의 장르문학 역시 한국에서는 이단시되었던게 그 영향인만큼 잘했다고 볼 순 없는 일이다. 괜히

대체역사소설 장르를 한국에 소개한 복거일이 자신의

상당히 좌파적인 시각과 독재체제에 대한 비난을

비명을 찾아서에 넣은게 아니다.

여담으로, 위의 평전에서 저자가 서문에 '비슷한 케이스인 해외의

랭보는 80살까지 그의 시를 파는 노학자도 있는데 이상은

그런 경우가 없다. 젊은 시절 이상에 빠져들어도 나이를 먹을수록 그 시절은 청년기의

유치한 기억으로 남게 된다.' 라고 적었는데, 그에 반발해선지

김연수는 그의 소설 '꾿빠이, 이상'에서

죽을 때까지 이상의 시를 연구하며 그의 삶을 쫓아가는

일흔 살 아마추어 이상연구가를 등장시킨다(...). 명백한 디스.

그런데 그것이 실제로 일어났습니다. 이 기사에서는 내일 모래면 칠순이 되는 경제학자가 이상 시인의 작품의 수수께끼를 풀었다고 소개하고 있다.

공교롭게도

김연수와 김학은 교수는 이상과 마찬가지로 문과와 이과를 통섭했다는 공통점이 있다. 그런 점에서 이상과 동질감을 느끼는 듯.

안티들이 하나 같이 문과 출신인 건 기분 탓

시인을 기려

이상문학상이라는 문학상을 매년 수여한다.

이상의 친필 연애편지가 발견되었다고 한다. 짝사랑의 아픔은 대작가도 별 수 없었던 듯.

9. 작품 목록

괄호 안은 발표지와 발표연월일이다. 문학과지성사에서 나온 이상 단편선 날개에 수록되어 있는 것을 참고하였다.

-

시

-

이상한가역반응(조선과 건축, 1931. 7)

-

파편의 경치(조선과 건축, 1931. 7)

-

▽의 유희(조선과 건축, 1931. 7)

-

수염(조선과 건축, 1931. 7)

-

BOITEUX·BOITEUSE(조선과 건축, 1931. 7)

-

공복(空腹)(조선과 건축, 1931. 7)

-

조감도(鳥瞰圖)(조선과 건축, 1931. 8)

-

삼차각설계도(조선과 건축, 1931. 10)

-

건축무한육면각체(조선과 건축, 1932. 7)

-

꽃나무(가톨릭청년, 1933. 7)

-

이런 시(가톨릭청년, 1933. 7)

-

1933. 6. 1(가톨릭청년 1933. 7)

-

거울(가톨릭청년 1933. 10)

-

보통기념(월간매신 134. 6)

-

오감도(烏瞰圖)(조선중앙일보, 1934. 7. 24~8. 8)

-

ㆍ소ㆍ영ㆍ위ㆍ제ㆍ(素榮爲題)(중앙, 1934. 9)

-

정식(가톨릭청년, 1935. 4)

-

지비(紙碑)(조선중앙일보, 1935. 9. 15)

-

지비-어디갔는지모르는안해(중앙, 1936. 1)

-

역단(易斷)(가톨릭청년, 1936. 2)

-

가외가전(街外街傳)(시와 소설, 1936. 3)

-

명경(明鏡)(여성, 1936. 5)

-

위독(조선일보, 1936. 10. 4~9)

-

I WED A TOY BRIDE(34문학, 1936. 10)

-

파첩(破帖)(자오선, 1937. 11)

-

무제(맥, 1938. 10)

-

무제(맥, 1939. 2)

-

실락원(조광, 1939. 2)

-

최저낙원(조선문학, 1939. 5)

-

청령(젓빛구름, 1940)

-

한개의밤(젓빛구름, 1940)

-

척각(隻脚)(이상전집, 1956)

-

거리(이상전집, 1956)

-

수인이만든소정원(이상전집, 1956)

-

육친의장(이상전집, 1956)

-

내과(이상전집, 1956)

-

골편에관한무제(이상전집, 1956)

-

가구(街衢)의추위(이상전집, 1956)

-

아침(이상전집, 1956)

-

최후(이상전집, 1956)

-

유고(현대문학, 1960. 11)

-

무제(현대문학, 1960. 11)

-

1931년(현대문학, 1960. 11)

-

구두(현대문학, 1961. 1)

-

습작 쇼윈도 수점(현대문학, 1961. 2)

-

회한의 장(현대문학, 1966. 7)

-

애야(哀夜)(현대문학, 1966. 7)

-

무제(현대문학, 1966. 7)

-

황(현대문학, 1966. 7)

-

단장(斷章)(문학사상, 1976. 6)

-

황의 기(1976. 7)

-

작품 제3번(1976. 7)

-

여전준일(與田準一)(1976. 7)

-

월원등일랑(月原橙一郞)(1976. 7)

-

각혈의 아침(1976. 7)

-

단상(斷想)(1986. 10)

-

소설

-

12월 12일(조선, 1930. 2.~12)

-

지도의 암실(조선, 1932. 3)

-

휴업과 사정(조선, 1932. 4)

-

지팡이 역사(轢死)(월간매신, 1934. 8)

-

지주회시(중앙, 1936. 6)

-

날개(조광, 1936. 9)

-

봉별기(여성, 1936. 12)

-

동해(童骸)(조광, 1937. 2)

-

황소와 도깨비(매일신보, 1937. 3.5~9)

-

공포의 기록(매일신보, 1937. 4. 25~5. 15)

-

종생기(조광, 1937. 5)

-

환시기(청색지, 1938. 6)

-

실화(失火)(문장, 1937. 3)

-

단발(조선문학, 1937. 4)

-

김유정(청색지, 1939. 5)

-

불행한 계승(문학사상 1976. 7)

-

====================

한국 최초의 다방이 남대문역에 위치했던 기사텐인 것으로 알려졌다.

한국 최초의 다방은 1909년 11월1일 남대문역에 개업한 ‘기사텐(喫茶店 끽다점, 다방을3년 ‘이견(후타미)’으로

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.