조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

[詩공부시간]- 詩속에서 나를 찾기

2016년 03월 16일 23시 59분

조회:5355

추천:0

작성자: 죽림

쓰기와 자아 찾기 - 이은봉

2. 시 속에서의 나, 가공된 자아

그렇다면 시를 쓰는 자아, 곧 시인에 의해 씌어지는 시란 무엇인가. 시란 무엇인가라는 질문에 대한 정의적 대답은 단일하지 않다. 무엇보다 이는 시에 대한 정의가 수없이 많고 다양하다는 것이 잘 증명해준다. 돌이켜 보면 시에 대한 정의는 시를 바라보는 개인의 관점의 산물이거나 시를 둘러싸고 있는 시대의 상황의 산물일 따름이다. T. S 엘리오트가 시에 관한 정의의 역사는 오류의 역사라고 한 것도 이와 무관하지 않다. 시에 대한 정의가 이처럼 한계를 지니고 있다고 하더라도 시가 잘 닦여진, 잘 가공된 언어의 集積物인 것만은 사실이다.

언어를 질료로 하지 않는 시란 있을 수 없다. 물론 시가 아닌 '시적인 것'은 언어 이외의 질료에 의해서도 표현이 가능하다. 영상물에 의해서도, 음악에 의해서도 '시적인 것', 이른바 서정적인 것은 생산될 수 있다. 따라서 시적인 욕구, 즉 서정적인 욕구는 언어 이외의 매체에 의해서도 충분히 향유가 가능하다. 시적인 욕구, 즉 서정적인 욕구는 인간의 심미적 通全의 욕구와 맞물려 있는 것으로 본능의 중요한 영역을 차지하고 있다고 해야 옳다.

그렇다고는 하더라도 시는 반드시 언어를 바탕으로 하여 이루어질 수밖에 없다. 언어를 떠난 '시적인 것'은 시가 아니라 말 그대로 '시적인 것'일 따름이다. 시라는 말에는 이미 그것의 질료가 언어라는 뜻이 들어 있다. 여기서 언어를 강조하는 까닭은 시의 언어를 창조하는 주체를 강조하기 위해서이다.

당연히 이 때의 시는 서사시나 극시가 아니라 서정시를 가리킨다. 그렇다면 이 서정시를 쓰는 주체는 누구인가. 당연히 그것은 '나'라는 이름의, 자아라는 이름의 개인이다. 그렇다. '나'라는 개인이 발화한 내용으로 이루어지는 것이 서정시이다. 이 때의 개인, 곧 시를 발화하는 주체를 흔히 '화자'라고 부른다. 연구자나 비평가의 시각에서 객관적으로 부르면 '화자'이지만 시인 자신의 시각에서 부르면 말 그대로의 '나'일 따름이다. 다름 아닌 '나', 곧 자아가 쓰는 것이 시라는 것이다.

새삼스러운 얘기이기는 하지만 이 때의 '나'가 시와의 관계를 통해서만 존재하는 것은 아니다. 시의 안에 들어와 있는 '나'도 나이지만 시의 안에 들어오지 않은 나, 시에 들어오기 이전의 '나'도 나라는 것을 간과해서는 안 된다. 실제의 인생을 살아가는 데는 이 때의 '나'가 오히려 훨씬 더 의미를 갖는 '나'인지도 모른다.

그런데……, 실제의 삶에서 '나'라는 것이 있기는 있는가. 있다면 '나'는 구체적으로 어떠한 모습을 하고 있는가. 나의 존재유무를 논의하기 전에 일단은 '나란 무엇인가'라는 질문부터 할 필요가 있다. '나'라는 존재의 실체부터 따져볼 필요가 있다는 것이다.

그리하여……, '나'란 무엇인가. 사람인가. 짐승인가. 짐승이기보다는 사람인가. 아니 사람이면서도 짐승? '나'란 무엇인가. 정신인가. 물질인가. 물질이기보다는 정신인가. 정신이면서도 물질? 나를 구성하고 있는 질료는 이처럼 단일하지 않다.

다시 물어보자. '나'란 누구인가. 시인인가. 학자인가. 학자이기보다는 시인인가. 시인이면서도 학자? '나'란 누구인가. 교수인가. 선생인가. 교수이기보다는 선생인가. 선생이면서도 교수? '나'란 누구인가. 아들인가. 아빠인가. 아빠이기보다는 아들인가. 아들이면서도 아빠? '나'란 누구인가. 형인가. 오빠인가. 형이고 오빠이기보다는 장남인가. 장남이면서도 형이고 오빠? 나란 누구인가. 악마이기보다는 천사인가. 천사이면서 악마?

이처럼 어떠한 '나'도 양자택일적으로, 이분법적으로 존재하지는 않는다. 나는 언제나 복합적으로, 양가적으로, 이중적으로, 다의적으로 흔들리며 존재한다. 그러나 많은 사람들은 자아가 갖는 이런 복합성, 양가성을 인정하려고 하지 않는다. '자아' 밖의 가치를 단일하게 받아들여왔듯이 '자아' 안의 가치도 단일하게 받아들여야 심리적인 안정을 얻는 것이 지금의 사람들이다. 그러나 우리는 이처럼 흔들리며 다양한 모습으로 존재하는 것이 '나'라는 사실을 인정하지 않으면 안 된다.

그렇다고는 하더라도 '나'는 정말 가시적으로 있는가. 있다면 언제나 나는 항상 그렇게 있는가. 어제의 '나'와 오늘의 '나'와 내일의 '나'는 같은가. 아니면 다른가. 말할 것도 없이 같으면서도 다른 것이 '나'이다. 본래 '나'라는 존재는 주체에 의해 인식되는 모든 객관 존재가 그렇듯이 멈춰 있거나 고여 있지 않다. 그때 그때의 상황에 따라 모습을 바꾸며 겨우 존재하는 것이 '나'라고 할 수 있다. 이렇게 '나'는 변하고 움직인다.

다시 물어보자. '나'는 정말 가시적으로 없는가. 없다면 나는 언제나 항상 그렇게 없는가. 어제도 없고, 오늘도 없고, 내일도 없는가. 없다면 어떻게 없는가. 이미 나는 광어회처럼 엷게 저며져 당신의 입 속에, 위 속에, 장 속에, 살 속에, 핏속에 흐르고 있지 않은가. 나는 이미 한 줌 흙으로, 한 가닥 꽃잎으로, 한 마리 여우로 몸을 바꾸고 있지 않은가.

본래 나는 타자와 관계하면서 단지 그 관계의 양상을 통해 존재하기 마련이다. 타자와 접촉하지 않고서는 결코 현현되지 않는 것이 '나'이다. 이처럼 나는 언제나 타자를 통해서만 드러나는 법이다. 내가 없는 것은 바로 이 때문이다. 하나의 현상으로 내가 드러난다는 것은 이미 내가 타자 속에 스며든다는 것임을 잊어서는 안 된다.

시를 쓰는 것도 마찬가지이다. 시를 쓴다는 것은 내가 타자와 지속적으로 관계를 한다는 것을 뜻한다. 시에서의 나는 언제나 타자와 관계를 하는 '나'이이다. 타자와의 관계를 통해 드러나는 자아가 시에서의 나이다.

시에서 나는 타자를 내 속으로 끌어들이기도 하지만 나를 타자 속으로 밀어 넣기도 한다. 따라서 시에서 나와 타자의 관계는 단순하지 않다. 시에서는 이 때의 관계가 하나됨의 세계, 곧 동일성의 세계를 목표로 하기 때문이다. 물론 실제의 시에는 조화와 균형으로서의 동일성의 세계가 이루어져 있지 않는 경우도 없지 않다. 그러나 동일성의 세계에 대한 열망조차 드러나 있지 않은 시는 없다고 해도 과언이 아니다.

동일성에 대한 열망은 나와 타자가 갈등하고 대립하지 않는 세계, 참된 평화의 세계를 목표로 한다는 것을 뜻한다. 물론 이러한 세계는 자유가 흘러 넘치는 파라다이스나 유토피아의 세계를 전제로 한다. 과거의 공간인 파라다이스나 미래의 공간인 유토피아의 세계는 인간이 오랫동안 꿈꾸어온 이상세계를 가리킨다.

이상세계를 꿈꾸어온 주체는 말할 것도 없이 개별적인 자아, 곧 '나'이다. 실제의 삶을 돌아보면 이 때의 '나'는 결코 단순하지 않다. 내 속에는 나만이 아닌 수많은 존재들이 함께 살고 있기 때문이다. 내 속에 누가 살고 있다는 것인가. 가족이? 이웃이? 민족이? 자연이? 나아가 하느님이? 하느님의 아들 예수님이? 아니 하느님의 또 다른 아들 사탄이? 이들과는 다른 코드의 존재들, 그리하여 부처님이 살고 있으면 어떤가? 아니 악귀들이? 아니 이들 모두가 살고 있으면 또 어떤가.

내 속에 이렇게 많은 존재들이 살고 있으면 어지럽고 혼란스러울 수밖에 없다. 어지럽고 혼란스러운 것은 당연하다. 현대를 살아가면서 어지럽고 혼란스럽지 않은 자아를 갖고 있는 사람이 어디 있는가. 본래 '나'라는 존재는 움직이는 혼돈 그 자체라고 해야 옳다.

=====================================================================================

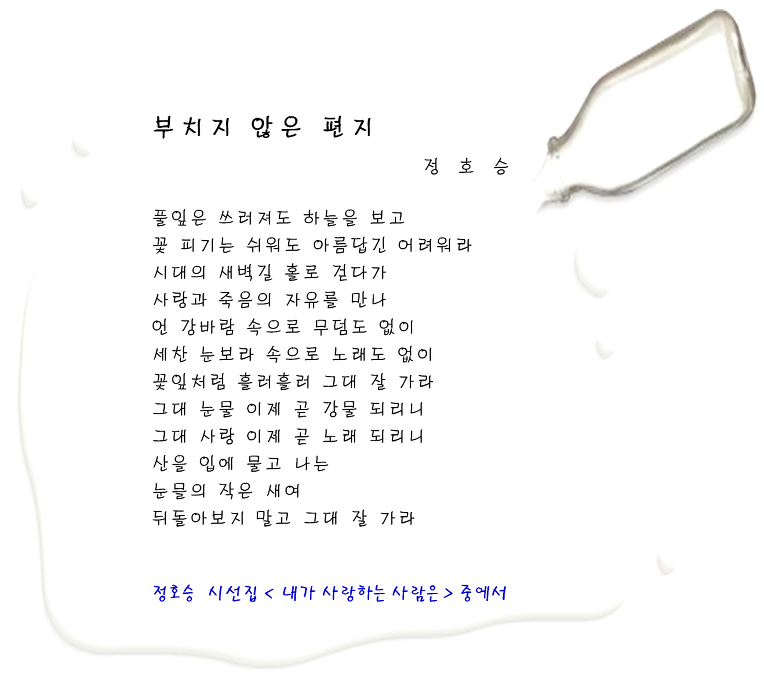

301. 부치지 않은 편지 / 정호승

부치지 않은 편지

정 호 승

풀잎은 쓰러져도 하늘을 보고

꽃 피기는 쉬워도 아름답긴 어려워라

시대의 새벽길 홀로 걷다가

사랑과 죽음의 자유를 만나

언 강바람 속으로 무덤도 없이

세찬 눈보라 속으로 노래도 없이

꽃잎처럼 흘러흘러 그대 잘 가라

그대 눈물 이제 곧 강물 되리니

그대 사랑 이제 곧 노래 되리니

산을 입에 물고 나는

눈믈의 작은 새여

뒤돌아보지 말고 그대 잘 가라

정호승 시선집 <내가 사랑하는 사람> 중에서

부치지 않은 편지

작시 : 정호승

작곡 : 백창우

노래 : 김광석

풀잎은 쓰러져도 하늘을 보고

꽃 피기는 쉬워도 아릅답긴 어려워라

시대의 새벽길 홀로 걷다가

사람이 죽음의 자유를 만나

언 강 바람 속으로 무덤도 없이

세찬 눈보라 속으로 노래도 없이

꽃잎처럼 흘러 흘러 그대 잘 가라

그대 눈물 이제 곧 강물되리니

그대 사랑 이제 곧 노래되리니

산을 입에 물고 나는

눈물의 작은 새여

뒤돌아 보지 말고 그대 잘 가라

2. 시 속에서의 나, 가공된 자아

그렇다면 시를 쓰는 자아, 곧 시인에 의해 씌어지는 시란 무엇인가. 시란 무엇인가라는 질문에 대한 정의적 대답은 단일하지 않다. 무엇보다 이는 시에 대한 정의가 수없이 많고 다양하다는 것이 잘 증명해준다. 돌이켜 보면 시에 대한 정의는 시를 바라보는 개인의 관점의 산물이거나 시를 둘러싸고 있는 시대의 상황의 산물일 따름이다. T. S 엘리오트가 시에 관한 정의의 역사는 오류의 역사라고 한 것도 이와 무관하지 않다. 시에 대한 정의가 이처럼 한계를 지니고 있다고 하더라도 시가 잘 닦여진, 잘 가공된 언어의 集積物인 것만은 사실이다.

언어를 질료로 하지 않는 시란 있을 수 없다. 물론 시가 아닌 '시적인 것'은 언어 이외의 질료에 의해서도 표현이 가능하다. 영상물에 의해서도, 음악에 의해서도 '시적인 것', 이른바 서정적인 것은 생산될 수 있다. 따라서 시적인 욕구, 즉 서정적인 욕구는 언어 이외의 매체에 의해서도 충분히 향유가 가능하다. 시적인 욕구, 즉 서정적인 욕구는 인간의 심미적 通全의 욕구와 맞물려 있는 것으로 본능의 중요한 영역을 차지하고 있다고 해야 옳다.

그렇다고는 하더라도 시는 반드시 언어를 바탕으로 하여 이루어질 수밖에 없다. 언어를 떠난 '시적인 것'은 시가 아니라 말 그대로 '시적인 것'일 따름이다. 시라는 말에는 이미 그것의 질료가 언어라는 뜻이 들어 있다. 여기서 언어를 강조하는 까닭은 시의 언어를 창조하는 주체를 강조하기 위해서이다.

당연히 이 때의 시는 서사시나 극시가 아니라 서정시를 가리킨다. 그렇다면 이 서정시를 쓰는 주체는 누구인가. 당연히 그것은 '나'라는 이름의, 자아라는 이름의 개인이다. 그렇다. '나'라는 개인이 발화한 내용으로 이루어지는 것이 서정시이다. 이 때의 개인, 곧 시를 발화하는 주체를 흔히 '화자'라고 부른다. 연구자나 비평가의 시각에서 객관적으로 부르면 '화자'이지만 시인 자신의 시각에서 부르면 말 그대로의 '나'일 따름이다. 다름 아닌 '나', 곧 자아가 쓰는 것이 시라는 것이다.

새삼스러운 얘기이기는 하지만 이 때의 '나'가 시와의 관계를 통해서만 존재하는 것은 아니다. 시의 안에 들어와 있는 '나'도 나이지만 시의 안에 들어오지 않은 나, 시에 들어오기 이전의 '나'도 나라는 것을 간과해서는 안 된다. 실제의 인생을 살아가는 데는 이 때의 '나'가 오히려 훨씬 더 의미를 갖는 '나'인지도 모른다.

그런데……, 실제의 삶에서 '나'라는 것이 있기는 있는가. 있다면 '나'는 구체적으로 어떠한 모습을 하고 있는가. 나의 존재유무를 논의하기 전에 일단은 '나란 무엇인가'라는 질문부터 할 필요가 있다. '나'라는 존재의 실체부터 따져볼 필요가 있다는 것이다.

그리하여……, '나'란 무엇인가. 사람인가. 짐승인가. 짐승이기보다는 사람인가. 아니 사람이면서도 짐승? '나'란 무엇인가. 정신인가. 물질인가. 물질이기보다는 정신인가. 정신이면서도 물질? 나를 구성하고 있는 질료는 이처럼 단일하지 않다.

다시 물어보자. '나'란 누구인가. 시인인가. 학자인가. 학자이기보다는 시인인가. 시인이면서도 학자? '나'란 누구인가. 교수인가. 선생인가. 교수이기보다는 선생인가. 선생이면서도 교수? '나'란 누구인가. 아들인가. 아빠인가. 아빠이기보다는 아들인가. 아들이면서도 아빠? '나'란 누구인가. 형인가. 오빠인가. 형이고 오빠이기보다는 장남인가. 장남이면서도 형이고 오빠? 나란 누구인가. 악마이기보다는 천사인가. 천사이면서 악마?

이처럼 어떠한 '나'도 양자택일적으로, 이분법적으로 존재하지는 않는다. 나는 언제나 복합적으로, 양가적으로, 이중적으로, 다의적으로 흔들리며 존재한다. 그러나 많은 사람들은 자아가 갖는 이런 복합성, 양가성을 인정하려고 하지 않는다. '자아' 밖의 가치를 단일하게 받아들여왔듯이 '자아' 안의 가치도 단일하게 받아들여야 심리적인 안정을 얻는 것이 지금의 사람들이다. 그러나 우리는 이처럼 흔들리며 다양한 모습으로 존재하는 것이 '나'라는 사실을 인정하지 않으면 안 된다.

그렇다고는 하더라도 '나'는 정말 가시적으로 있는가. 있다면 언제나 나는 항상 그렇게 있는가. 어제의 '나'와 오늘의 '나'와 내일의 '나'는 같은가. 아니면 다른가. 말할 것도 없이 같으면서도 다른 것이 '나'이다. 본래 '나'라는 존재는 주체에 의해 인식되는 모든 객관 존재가 그렇듯이 멈춰 있거나 고여 있지 않다. 그때 그때의 상황에 따라 모습을 바꾸며 겨우 존재하는 것이 '나'라고 할 수 있다. 이렇게 '나'는 변하고 움직인다.

다시 물어보자. '나'는 정말 가시적으로 없는가. 없다면 나는 언제나 항상 그렇게 없는가. 어제도 없고, 오늘도 없고, 내일도 없는가. 없다면 어떻게 없는가. 이미 나는 광어회처럼 엷게 저며져 당신의 입 속에, 위 속에, 장 속에, 살 속에, 핏속에 흐르고 있지 않은가. 나는 이미 한 줌 흙으로, 한 가닥 꽃잎으로, 한 마리 여우로 몸을 바꾸고 있지 않은가.

본래 나는 타자와 관계하면서 단지 그 관계의 양상을 통해 존재하기 마련이다. 타자와 접촉하지 않고서는 결코 현현되지 않는 것이 '나'이다. 이처럼 나는 언제나 타자를 통해서만 드러나는 법이다. 내가 없는 것은 바로 이 때문이다. 하나의 현상으로 내가 드러난다는 것은 이미 내가 타자 속에 스며든다는 것임을 잊어서는 안 된다.

시를 쓰는 것도 마찬가지이다. 시를 쓴다는 것은 내가 타자와 지속적으로 관계를 한다는 것을 뜻한다. 시에서의 나는 언제나 타자와 관계를 하는 '나'이이다. 타자와의 관계를 통해 드러나는 자아가 시에서의 나이다.

시에서 나는 타자를 내 속으로 끌어들이기도 하지만 나를 타자 속으로 밀어 넣기도 한다. 따라서 시에서 나와 타자의 관계는 단순하지 않다. 시에서는 이 때의 관계가 하나됨의 세계, 곧 동일성의 세계를 목표로 하기 때문이다. 물론 실제의 시에는 조화와 균형으로서의 동일성의 세계가 이루어져 있지 않는 경우도 없지 않다. 그러나 동일성의 세계에 대한 열망조차 드러나 있지 않은 시는 없다고 해도 과언이 아니다.

동일성에 대한 열망은 나와 타자가 갈등하고 대립하지 않는 세계, 참된 평화의 세계를 목표로 한다는 것을 뜻한다. 물론 이러한 세계는 자유가 흘러 넘치는 파라다이스나 유토피아의 세계를 전제로 한다. 과거의 공간인 파라다이스나 미래의 공간인 유토피아의 세계는 인간이 오랫동안 꿈꾸어온 이상세계를 가리킨다.

이상세계를 꿈꾸어온 주체는 말할 것도 없이 개별적인 자아, 곧 '나'이다. 실제의 삶을 돌아보면 이 때의 '나'는 결코 단순하지 않다. 내 속에는 나만이 아닌 수많은 존재들이 함께 살고 있기 때문이다. 내 속에 누가 살고 있다는 것인가. 가족이? 이웃이? 민족이? 자연이? 나아가 하느님이? 하느님의 아들 예수님이? 아니 하느님의 또 다른 아들 사탄이? 이들과는 다른 코드의 존재들, 그리하여 부처님이 살고 있으면 어떤가? 아니 악귀들이? 아니 이들 모두가 살고 있으면 또 어떤가.

내 속에 이렇게 많은 존재들이 살고 있으면 어지럽고 혼란스러울 수밖에 없다. 어지럽고 혼란스러운 것은 당연하다. 현대를 살아가면서 어지럽고 혼란스럽지 않은 자아를 갖고 있는 사람이 어디 있는가. 본래 '나'라는 존재는 움직이는 혼돈 그 자체라고 해야 옳다.

=====================================================================================

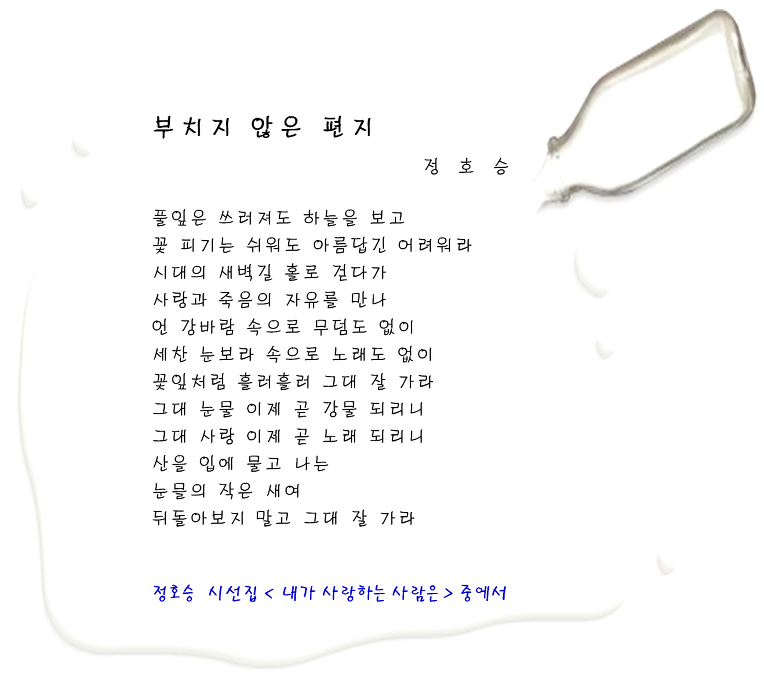

301. 부치지 않은 편지 / 정호승

부치지 않은 편지

정 호 승

풀잎은 쓰러져도 하늘을 보고

꽃 피기는 쉬워도 아름답긴 어려워라

시대의 새벽길 홀로 걷다가

사랑과 죽음의 자유를 만나

언 강바람 속으로 무덤도 없이

세찬 눈보라 속으로 노래도 없이

꽃잎처럼 흘러흘러 그대 잘 가라

그대 눈물 이제 곧 강물 되리니

그대 사랑 이제 곧 노래 되리니

산을 입에 물고 나는

눈믈의 작은 새여

뒤돌아보지 말고 그대 잘 가라

정호승 시선집 <내가 사랑하는 사람> 중에서

부치지 않은 편지

작시 : 정호승

작곡 : 백창우

노래 : 김광석

풀잎은 쓰러져도 하늘을 보고

꽃 피기는 쉬워도 아릅답긴 어려워라

시대의 새벽길 홀로 걷다가

사람이 죽음의 자유를 만나

언 강 바람 속으로 무덤도 없이

세찬 눈보라 속으로 노래도 없이

꽃잎처럼 흘러 흘러 그대 잘 가라

그대 눈물 이제 곧 강물되리니

그대 사랑 이제 곧 노래되리니

산을 입에 물고 나는

눈물의 작은 새여

뒤돌아 보지 말고 그대 잘 가라

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.