조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

독자가 없으면 詩는 존재할수 있다... 없다...

2016년 03월 03일 00시 05분

조회:4465

추천:0

작성자: 죽림

지향해야 할 시, 내일의 시

십 년 넘게 나는 카페〈푸른 시의 방〉 좋은 시 읽기 코너에 날마다 잡지나 시집에서 좋은 시를 두세 편씩 소개하고 있다. 그런데 시 한 편을 다 타이핑하고서도 곰곰 되새겨보다가 못내 지워버리는 경우가 더러 있다. 눈에 든 티처럼, 목에 가시처럼 좋았던 전체의 기분을 홱 바꿔버리는 것. 아래에 최근에 겪은 몇 가지를 들어본다.

① 후배에게 전화가 왔다/ 바람 드는 곳에서 술이나 마시자고

② 창문엔 내내 비悲가 내린다

③ 씻어내며 골라내는 동안 생략되어지는 시간들

④ 나는 어머니와 씹한 적도 있다

우리가 평소의 사적인 대화에선 “후배에게 전화가 왔다”를 “후배에게서 전화가 왔다” 로 이해하는 데 큰 문제가 없다고 느낀다. 하지만 ‘시’라고 하는 공적인 고급의 문장에서 ①처럼 쓰는 건 삼가야 할 것이다. 문어에서 ‘-에게’란 조사는 분명 ‘to’의 개념이기 때문이다. ②에서 ‘비悲’라는 표기는 비와 슬픔을 한꺼번에 표현하려는 의도인 것 같다. 하지만 한자를 이용한 말장난이 요즘 광고에 하도 많이 나와서 식상하지 않던가. ③에선 중복 피동의 표현이 거슬린다. ‘생략되는’으로도 충분한 것을 어색한 번역문체로 쓰는 건 좋지 않다. ④를 쓴 시인에게 과감한 표현을 썼다고 하기엔 거부감이 심하다. 신화에 오이디푸스 콤플렉스가 있긴 하다. 근친상간의 표현을 육두문자로 직핍하는 건 내 상식으론 받아들이기 어려웠다. 이 한 문장 때문에 「비밀」이란 좋았던 시를 손에서 놓고 같은 시인의 다른 시를 택한 건 무척 안타까웠다.

기왕에 우리 시인들이 자칫 틀리기 쉬운 ‘갖는다’와 ‘딛으며’라는 표기에 대해서도 말하고 싶다. 준말은 음절수를 생략하는 언어의 경제에서 나왔음을 상기해야 한다. 가지다의 준말은 ‘갖다’, 디디다의 준말은 ‘딛다’이다. ‘가진다, 디딘다’로 충분한데 ‘갖는다, 딛는다’로 쓰는 건 음절이 줄어든 게 아니기에 ‘가진다’로, 디디며‘로 써야 바른 표기이다.

현대시 백 년. 특히 최근의 우리 시는 놀랄 만큼 다양한 진화를 거듭하고 있다. 바람직한 진화도 있지만 선두에 선 소수의 아방가르드 선수들이 범한 오류조차 후배 지망생들이 무비판적으로 답습하는 경우가 요즘 극심하게 드러나고 있다. 절세의 미인 서시(西施)가 위장병이 있어서 이따금 미간을 찡그리고 다닐 때, 궁녀들은 ‘아 저렇게 미간을 찡그려야 미인의 아름다운 표정이 되는구나’ 생각하고 너도나도 궁 안에서 찡그리고 다녔다고 한다. 효빈(效顰)의 고사다. 선배 시인이 저지른 실험의 실패, 혹은 실수마저 따르고자 하는 효빈의 행위는 웃음거리가 될 수밖에 없다. 또한 이해하기 쉬운 시를 회피하여 굳이 난해한 시를 쓰기 위한 요령부득 혹은 언어도단의 수사를 구사하는 건 어리석은 일이다.

최근 내 보기에는 송찬호의 「울부짖는 서정」, 신용목의 「호수 공원」, 안희연의 「기타는 총, 노래는 총알」, 조인호의 「철가면」같은 시들이 신인 지망생들의 본보기로서 부족함이 없으며 우리 시의 내일을 지향하는 지표가 되리라 생각한다.

올해 삼사십대 세 명의 심사위원이 〈창비신인시인상〉 심사를 마치고 쓴 심사평 저 한 마디에 나도 뜨거운 지지의 박수를 보낸다.

“독자가 없으면 시는 존재할 수 없다.” (2015.9. 10. 원고 50 매)

—《시인수첩》 2015년 겨울호

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

<보유補遺_ 4. 지향해야 할 시, 내일의 시와 관련, 제목만 언급한 중요한 시들>

겨울의 할례 / 김산

죽어가는 사람은 죽고 있다는 것을 모르는 듯. 죽음을 각오했기에 죽음 따위는 애써 두렵지 않다는 듯. 산다는 것과 죽는 것의 경계가 무용한 임계점이라는 듯. 죽음 너머와 죽음 넘어 사이에서 아직도 구원을 찾지 못하는 듯. 죽음이라는 관념과 주검이라는 구체 사이에서 이 한여름의 겨울은 도무지 덥고 습하다는 듯. 매실 밭에서 우리의 교주가 신발을 가지런하게 벗고 죽었습니다. 저의 하찮은 몸을 마지막까지 구더기에게 긍휼하게 나눠주신 그는 구도자셨지요. 귀갑테 안경도 없이 두꺼운 바이블도 없이 적막하게 썩어 문드러졌습니다. 죽음을 저녁 풀숲에 던져두자 주검이 새벽 풀숲을 방언으로 간증하셨다지요. 개미와 날파리 떼가 몰려들어 고개를 숙였고 산짐승 몇이 죽음의 내장을 육개장처럼 씹으며 그의 발인을 묵묵히 지켰습니다. 매실들이 밤별처럼 무럭무럭 자라 반딧불이와 함께 도란도란 합창을 했답니다. 성나게 발기했던 말씀들을 추운 바람이 건드렸지만 도무지 일어나지 않았습니다. 죽음이 벌떡 일어나 주검을 재빠르게 수습하고 푸하하하 웃으며 전속력으로 달릴 것 같았지만. 죽음을 내려다보는 또 다른 죽음 앞에서 그의 뼈는 털썩 주저앉기를 반복했습니다. 살아도 산 게 아닌 죽음은 모든 것을 체념한 듯 울상을 짓고 죽은 척 눈을 감고 있었습니다. 매실주를 마시면 달달한 죽음의 향이 온몸에 사르르르 퍼집니다. 밤별과 반딧불이와 추운 바람이 이 한여름을 겨울로 내몰고 있습니다. (미안하지만) 나는 오래 전에 죽은 귀신입니다. 몹시 춥고 배가 고파 잠이 오지 않습니다.

—웹진『시인광장』 2014년 8월호

울부짖는 서정 / 송찬호

한밤중 그들이 들이닥쳐

울부짖는 서정을 끌고

밤안개 술렁이는

벌판으로 갔다

그들은 다짜고짜 그에게

시의 구덩이를 파라고 했다

멀리서 사나운 개들이

퉁구스어로 짖어대는 국경의 밤이었다

전에도 그는 국경을 넘다

밀입국자로 잡힌 적 있었다

처형을 기다리며

흰 바람벽에 세워져 있는 걸 보고

이게 서정의 끝이라 생각했는데

용케도 그는 아직 살아 있었다

이번에는 아예 파묻어버리려는 것 같았다

나무 속에서도

벽 너머에서도

감자자루 속에서도 죽지 않고

이곳으로 넘어와

끊임없이 초록으로 중얼거리니까

—《22세기시인》2015년 여름호

호수공원 / 신용목

네 머리를 떠난 네 생각이 여기 호수에 잠겨 있다 부러진 칼처럼, 헤엄치고 있다

꼭 누군가의 몸을 지나온 칼처럼,

빨갛다

헤엄쳐도 씻기지 않는다

물 밖에는 사람들이, 손잡이만 남은 칼을 귀에다 대고 무슨 말인가 하고 있다 손잡이만 남은 칼 앞에서

웃고 있다,

찍어대도 피가 나지 않는다

너는 잉어의 눈알을 파먹고 온 눈으로 나를 바라본다, 인생은 가끔 그런 순간을 과거에 갖다 놓는다

살아 있는 느낌

살아 있는 느낌,

그것이 너무 싫다고 말했다

지느러미를 연기처럼 풀어 놓고 석양은, 알 수 없는 깊이에서 보이지 않는다

그러므로

밤이라는 국경을 거슬러 헤엄치면 꿈나라에 닿겠지 그래서 묻는다, 이렇게 많은 사람들이 한꺼번에 잠이 들고 이렇게 많은 사람들이 한꺼번에 꿈을 꾸면

그 나라는 도대체 얼마나 크단 말인가?

모든 칼들이 손잡이만 남아 있는 나라,

돌아오는 집 앞 정육점에도 칼은 있다

거기 돼지를 지나간 생각이 걸려 있다 아직도 타고 있는 석양처럼 환해서, 한 덩어리 베어와 물에 담가 두었다

—《문장웹진》2015년 9월호

기타는 총, 노래는 총알 / 안희연

염색공은 골몰한다

흑백으로 이루어진 세계에 어떤 색을 입힐 것인가

고심의 고심을 거듭하던 그가

얼결에 페인트 통을 엎질렀을 때

우리는 태어났다

우리는 그의 아름다운 실수

돌이킬 수 없는 얼룩들

당신이 갓 태어난 아이를 보며 알 수 없는 두려움을 느끼거나

툭하면 허물어지는 성벽을 가진 것은

그 때문

내정된 실패의 세계 속에 우리는 있다

플라스틱 병정들처럼

하루치의 슬픔을 배당받고

걷고 또 걸어 제자리로 돌아온다

우리는 그의 기억 저편으로 사라진

풀리지 않는 숙제

아무도 내일을 믿지 않는다

그러나 우리에겐 노래할 입이 있고

문을 그릴 수 있는 손이 있다

부끄러움이 만드는 길을 따라

서로를 물들이며 갈 수 있다

절벽이라고 한다면 갇혀 있다

언덕이라고 했기에 흐르는 것

먼 훗날 염색공은

우리를 떠올릴 것이다

우연히 그의 머릿속 전구가 켜지는 순간

그는 휴지통을 뒤적여 오래된 실패를 꺼낼 것이다

스스로 번져가던 무늬들

빛을 머금은 노래를

———

* 기타는 총, 노래는 총알 : 빅토르 하라

—《포지션》2015년 봄호

===================================================================

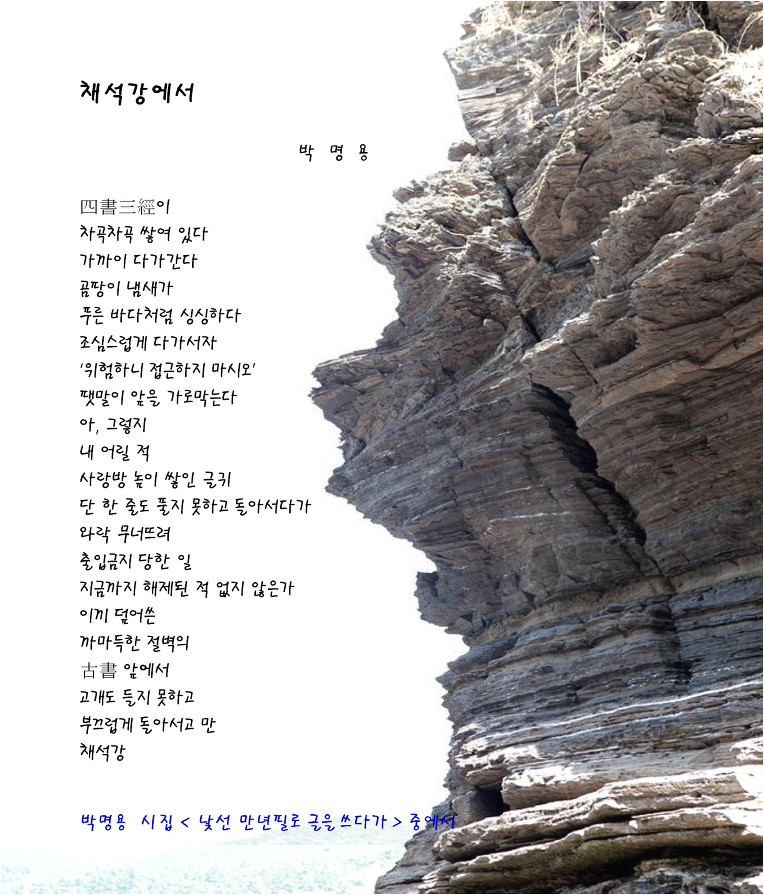

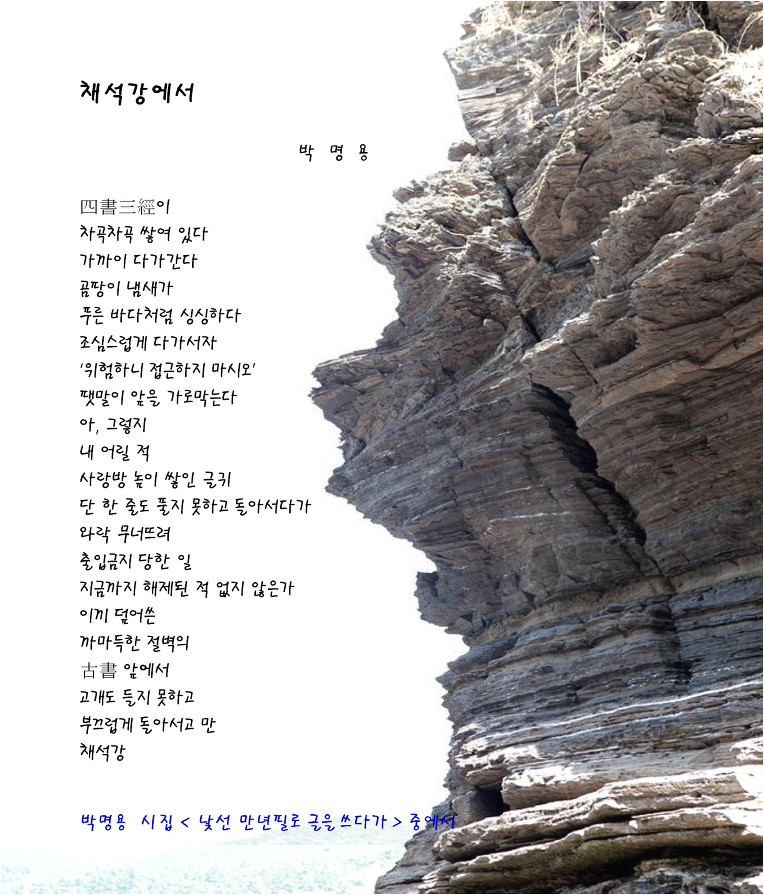

281. 채석강에서 / 박명용

채석강에서

박 명 용

四書三經이

차곡차곡 쌓여 있다

가까이 다가간다

곰팡이 냄새가

푸른 바다처럼 싱싱하다

조심스럽게 다가서자

‘위험하니 접근하지 마시오’

팻말이 앞을 가로막는다

아, 그렇지

내 어릴 적

사랑방 높이 쌓인 글귀

단 한 줄도 풀지 못하고 돌아서다가

와락 무너뜨려

출입금지 당한 일

지금까지 해제된 적 없지 않은가

이끼 덮어쓴

까마득한 절벽의

古書 앞에서

고개도 들지 못하고

부끄럽게 돌아서고 만

채석강

박 명 용 시집 <낯선 만년필로 글을 쓰다가> 중에서

박명용 연보

1940년 충북 영동 출생.

건국대학교 및 홍익대학교 대학원 졸업. 문학박사

1976년 <현대문학>지에 한성기 시인의 추천으로 등단.

1985년 제2회 동포문학상 수상.

1992년 평론집 <한국프롤레타리아문학 연구> 간행.

1996년 평론집 <한국시의 구도와 비평> 간행.

1997년 시집 <바람과 날개> 간행.

1998년 시집 <뒤돌아보기·江> 간행.

2000년 평론집 <한국 현대시 해석과 감상> 간행.

2008년 4월 27일(향년 68세) 폐암으로 작고. 홍익문학상, 한국문학상 등 수상,

대전대학교 문예창작학과 교수.

--------------------------------------------------------

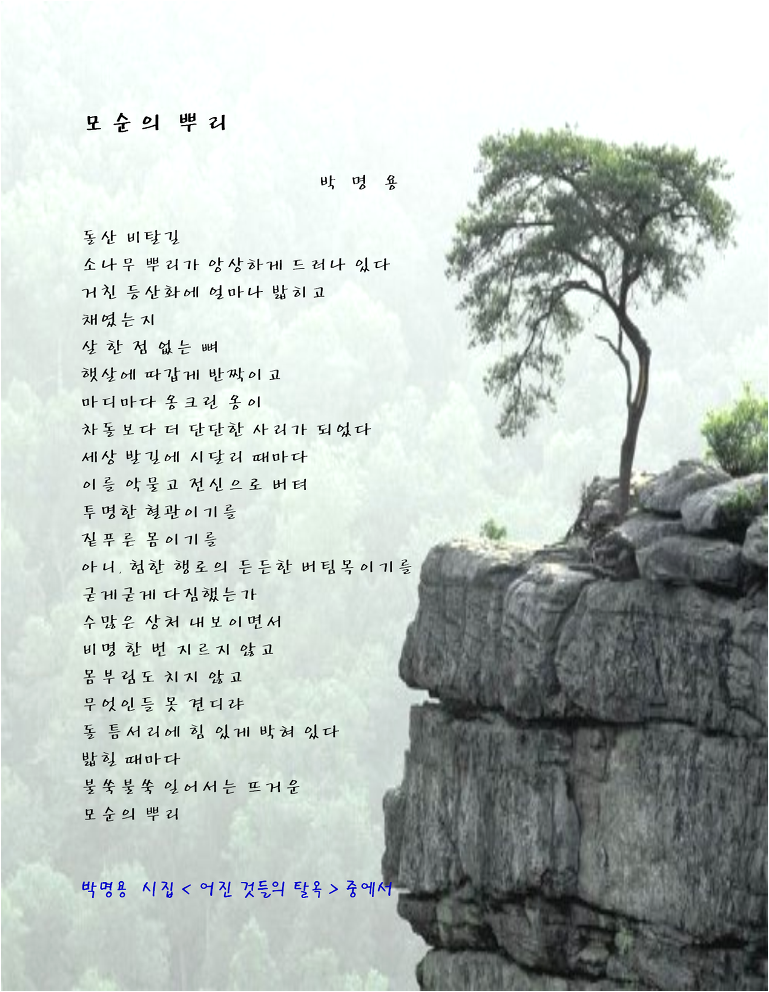

282. 모순의 뿌리 / 박명용

모순의 뿌리

박 명 용

돌산 비탈길

소나무 뿌리가 앙상하게 드러나 있다

거친 등산화에 얼마나 밟히고

채였는지

살 한 점 없는 뼈

햇살에 따갑게 반짝이고

마디마다 옹크린 옹이

차돌보다 더 단단한 사리가 되었다

세상 발길에 시달리 때마다

이를 악물고 전신으로 버텨

투명한 혈관이기를

짙푸른 몸이기를

아니, 험한 행로의 든든한 버팀목이기를

굳게굳게 다짐했는가

수많은 상처 내보이면서

비명 한 번 지르지 않고

몸부림도 치지 않고

무엇인들 못 견디랴

돌 틈서리에 힘 있게 박혀 있다

밟힐 때마다

불쑥불쑥 일어서는 뜨거운

모순의 뿌리

박 명 용 시집 <어진 것들의 탈옥> 중에서

십 년 넘게 나는 카페〈푸른 시의 방〉 좋은 시 읽기 코너에 날마다 잡지나 시집에서 좋은 시를 두세 편씩 소개하고 있다. 그런데 시 한 편을 다 타이핑하고서도 곰곰 되새겨보다가 못내 지워버리는 경우가 더러 있다. 눈에 든 티처럼, 목에 가시처럼 좋았던 전체의 기분을 홱 바꿔버리는 것. 아래에 최근에 겪은 몇 가지를 들어본다.

① 후배에게 전화가 왔다/ 바람 드는 곳에서 술이나 마시자고

② 창문엔 내내 비悲가 내린다

③ 씻어내며 골라내는 동안 생략되어지는 시간들

④ 나는 어머니와 씹한 적도 있다

우리가 평소의 사적인 대화에선 “후배에게 전화가 왔다”를 “후배에게서 전화가 왔다” 로 이해하는 데 큰 문제가 없다고 느낀다. 하지만 ‘시’라고 하는 공적인 고급의 문장에서 ①처럼 쓰는 건 삼가야 할 것이다. 문어에서 ‘-에게’란 조사는 분명 ‘to’의 개념이기 때문이다. ②에서 ‘비悲’라는 표기는 비와 슬픔을 한꺼번에 표현하려는 의도인 것 같다. 하지만 한자를 이용한 말장난이 요즘 광고에 하도 많이 나와서 식상하지 않던가. ③에선 중복 피동의 표현이 거슬린다. ‘생략되는’으로도 충분한 것을 어색한 번역문체로 쓰는 건 좋지 않다. ④를 쓴 시인에게 과감한 표현을 썼다고 하기엔 거부감이 심하다. 신화에 오이디푸스 콤플렉스가 있긴 하다. 근친상간의 표현을 육두문자로 직핍하는 건 내 상식으론 받아들이기 어려웠다. 이 한 문장 때문에 「비밀」이란 좋았던 시를 손에서 놓고 같은 시인의 다른 시를 택한 건 무척 안타까웠다.

기왕에 우리 시인들이 자칫 틀리기 쉬운 ‘갖는다’와 ‘딛으며’라는 표기에 대해서도 말하고 싶다. 준말은 음절수를 생략하는 언어의 경제에서 나왔음을 상기해야 한다. 가지다의 준말은 ‘갖다’, 디디다의 준말은 ‘딛다’이다. ‘가진다, 디딘다’로 충분한데 ‘갖는다, 딛는다’로 쓰는 건 음절이 줄어든 게 아니기에 ‘가진다’로, 디디며‘로 써야 바른 표기이다.

현대시 백 년. 특히 최근의 우리 시는 놀랄 만큼 다양한 진화를 거듭하고 있다. 바람직한 진화도 있지만 선두에 선 소수의 아방가르드 선수들이 범한 오류조차 후배 지망생들이 무비판적으로 답습하는 경우가 요즘 극심하게 드러나고 있다. 절세의 미인 서시(西施)가 위장병이 있어서 이따금 미간을 찡그리고 다닐 때, 궁녀들은 ‘아 저렇게 미간을 찡그려야 미인의 아름다운 표정이 되는구나’ 생각하고 너도나도 궁 안에서 찡그리고 다녔다고 한다. 효빈(效顰)의 고사다. 선배 시인이 저지른 실험의 실패, 혹은 실수마저 따르고자 하는 효빈의 행위는 웃음거리가 될 수밖에 없다. 또한 이해하기 쉬운 시를 회피하여 굳이 난해한 시를 쓰기 위한 요령부득 혹은 언어도단의 수사를 구사하는 건 어리석은 일이다.

최근 내 보기에는 송찬호의 「울부짖는 서정」, 신용목의 「호수 공원」, 안희연의 「기타는 총, 노래는 총알」, 조인호의 「철가면」같은 시들이 신인 지망생들의 본보기로서 부족함이 없으며 우리 시의 내일을 지향하는 지표가 되리라 생각한다.

올해 삼사십대 세 명의 심사위원이 〈창비신인시인상〉 심사를 마치고 쓴 심사평 저 한 마디에 나도 뜨거운 지지의 박수를 보낸다.

“독자가 없으면 시는 존재할 수 없다.” (2015.9. 10. 원고 50 매)

—《시인수첩》 2015년 겨울호

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

<보유補遺_ 4. 지향해야 할 시, 내일의 시와 관련, 제목만 언급한 중요한 시들>

겨울의 할례 / 김산

죽어가는 사람은 죽고 있다는 것을 모르는 듯. 죽음을 각오했기에 죽음 따위는 애써 두렵지 않다는 듯. 산다는 것과 죽는 것의 경계가 무용한 임계점이라는 듯. 죽음 너머와 죽음 넘어 사이에서 아직도 구원을 찾지 못하는 듯. 죽음이라는 관념과 주검이라는 구체 사이에서 이 한여름의 겨울은 도무지 덥고 습하다는 듯. 매실 밭에서 우리의 교주가 신발을 가지런하게 벗고 죽었습니다. 저의 하찮은 몸을 마지막까지 구더기에게 긍휼하게 나눠주신 그는 구도자셨지요. 귀갑테 안경도 없이 두꺼운 바이블도 없이 적막하게 썩어 문드러졌습니다. 죽음을 저녁 풀숲에 던져두자 주검이 새벽 풀숲을 방언으로 간증하셨다지요. 개미와 날파리 떼가 몰려들어 고개를 숙였고 산짐승 몇이 죽음의 내장을 육개장처럼 씹으며 그의 발인을 묵묵히 지켰습니다. 매실들이 밤별처럼 무럭무럭 자라 반딧불이와 함께 도란도란 합창을 했답니다. 성나게 발기했던 말씀들을 추운 바람이 건드렸지만 도무지 일어나지 않았습니다. 죽음이 벌떡 일어나 주검을 재빠르게 수습하고 푸하하하 웃으며 전속력으로 달릴 것 같았지만. 죽음을 내려다보는 또 다른 죽음 앞에서 그의 뼈는 털썩 주저앉기를 반복했습니다. 살아도 산 게 아닌 죽음은 모든 것을 체념한 듯 울상을 짓고 죽은 척 눈을 감고 있었습니다. 매실주를 마시면 달달한 죽음의 향이 온몸에 사르르르 퍼집니다. 밤별과 반딧불이와 추운 바람이 이 한여름을 겨울로 내몰고 있습니다. (미안하지만) 나는 오래 전에 죽은 귀신입니다. 몹시 춥고 배가 고파 잠이 오지 않습니다.

—웹진『시인광장』 2014년 8월호

울부짖는 서정 / 송찬호

한밤중 그들이 들이닥쳐

울부짖는 서정을 끌고

밤안개 술렁이는

벌판으로 갔다

그들은 다짜고짜 그에게

시의 구덩이를 파라고 했다

멀리서 사나운 개들이

퉁구스어로 짖어대는 국경의 밤이었다

전에도 그는 국경을 넘다

밀입국자로 잡힌 적 있었다

처형을 기다리며

흰 바람벽에 세워져 있는 걸 보고

이게 서정의 끝이라 생각했는데

용케도 그는 아직 살아 있었다

이번에는 아예 파묻어버리려는 것 같았다

나무 속에서도

벽 너머에서도

감자자루 속에서도 죽지 않고

이곳으로 넘어와

끊임없이 초록으로 중얼거리니까

—《22세기시인》2015년 여름호

호수공원 / 신용목

네 머리를 떠난 네 생각이 여기 호수에 잠겨 있다 부러진 칼처럼, 헤엄치고 있다

꼭 누군가의 몸을 지나온 칼처럼,

빨갛다

헤엄쳐도 씻기지 않는다

물 밖에는 사람들이, 손잡이만 남은 칼을 귀에다 대고 무슨 말인가 하고 있다 손잡이만 남은 칼 앞에서

웃고 있다,

찍어대도 피가 나지 않는다

너는 잉어의 눈알을 파먹고 온 눈으로 나를 바라본다, 인생은 가끔 그런 순간을 과거에 갖다 놓는다

살아 있는 느낌

살아 있는 느낌,

그것이 너무 싫다고 말했다

지느러미를 연기처럼 풀어 놓고 석양은, 알 수 없는 깊이에서 보이지 않는다

그러므로

밤이라는 국경을 거슬러 헤엄치면 꿈나라에 닿겠지 그래서 묻는다, 이렇게 많은 사람들이 한꺼번에 잠이 들고 이렇게 많은 사람들이 한꺼번에 꿈을 꾸면

그 나라는 도대체 얼마나 크단 말인가?

모든 칼들이 손잡이만 남아 있는 나라,

돌아오는 집 앞 정육점에도 칼은 있다

거기 돼지를 지나간 생각이 걸려 있다 아직도 타고 있는 석양처럼 환해서, 한 덩어리 베어와 물에 담가 두었다

—《문장웹진》2015년 9월호

기타는 총, 노래는 총알 / 안희연

염색공은 골몰한다

흑백으로 이루어진 세계에 어떤 색을 입힐 것인가

고심의 고심을 거듭하던 그가

얼결에 페인트 통을 엎질렀을 때

우리는 태어났다

우리는 그의 아름다운 실수

돌이킬 수 없는 얼룩들

당신이 갓 태어난 아이를 보며 알 수 없는 두려움을 느끼거나

툭하면 허물어지는 성벽을 가진 것은

그 때문

내정된 실패의 세계 속에 우리는 있다

플라스틱 병정들처럼

하루치의 슬픔을 배당받고

걷고 또 걸어 제자리로 돌아온다

우리는 그의 기억 저편으로 사라진

풀리지 않는 숙제

아무도 내일을 믿지 않는다

그러나 우리에겐 노래할 입이 있고

문을 그릴 수 있는 손이 있다

부끄러움이 만드는 길을 따라

서로를 물들이며 갈 수 있다

절벽이라고 한다면 갇혀 있다

언덕이라고 했기에 흐르는 것

먼 훗날 염색공은

우리를 떠올릴 것이다

우연히 그의 머릿속 전구가 켜지는 순간

그는 휴지통을 뒤적여 오래된 실패를 꺼낼 것이다

스스로 번져가던 무늬들

빛을 머금은 노래를

———

* 기타는 총, 노래는 총알 : 빅토르 하라

—《포지션》2015년 봄호

===================================================================

281. 채석강에서 / 박명용

채석강에서

박 명 용

四書三經이

차곡차곡 쌓여 있다

가까이 다가간다

곰팡이 냄새가

푸른 바다처럼 싱싱하다

조심스럽게 다가서자

‘위험하니 접근하지 마시오’

팻말이 앞을 가로막는다

아, 그렇지

내 어릴 적

사랑방 높이 쌓인 글귀

단 한 줄도 풀지 못하고 돌아서다가

와락 무너뜨려

출입금지 당한 일

지금까지 해제된 적 없지 않은가

이끼 덮어쓴

까마득한 절벽의

古書 앞에서

고개도 들지 못하고

부끄럽게 돌아서고 만

채석강

박 명 용 시집 <낯선 만년필로 글을 쓰다가> 중에서

박명용 연보

1940년 충북 영동 출생.

건국대학교 및 홍익대학교 대학원 졸업. 문학박사

1976년 <현대문학>지에 한성기 시인의 추천으로 등단.

1985년 제2회 동포문학상 수상.

1992년 평론집 <한국프롤레타리아문학 연구> 간행.

1996년 평론집 <한국시의 구도와 비평> 간행.

1997년 시집 <바람과 날개> 간행.

1998년 시집 <뒤돌아보기·江> 간행.

2000년 평론집 <한국 현대시 해석과 감상> 간행.

2008년 4월 27일(향년 68세) 폐암으로 작고. 홍익문학상, 한국문학상 등 수상,

대전대학교 문예창작학과 교수.

--------------------------------------------------------

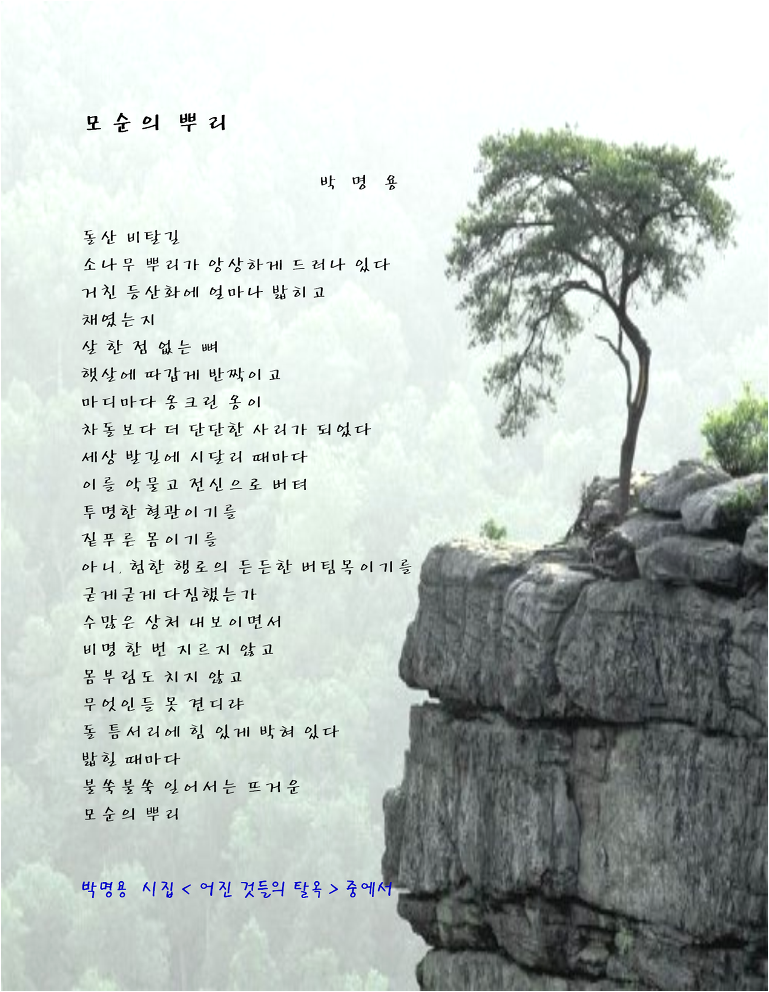

282. 모순의 뿌리 / 박명용

모순의 뿌리

박 명 용

돌산 비탈길

소나무 뿌리가 앙상하게 드러나 있다

거친 등산화에 얼마나 밟히고

채였는지

살 한 점 없는 뼈

햇살에 따갑게 반짝이고

마디마다 옹크린 옹이

차돌보다 더 단단한 사리가 되었다

세상 발길에 시달리 때마다

이를 악물고 전신으로 버텨

투명한 혈관이기를

짙푸른 몸이기를

아니, 험한 행로의 든든한 버팀목이기를

굳게굳게 다짐했는가

수많은 상처 내보이면서

비명 한 번 지르지 않고

몸부림도 치지 않고

무엇인들 못 견디랴

돌 틈서리에 힘 있게 박혀 있다

밟힐 때마다

불쑥불쑥 일어서는 뜨거운

모순의 뿌리

박 명 용 시집 <어진 것들의 탈옥> 중에서

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.