조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 시인 지구촌

1974년 2월 3일 새벽 다섯 시...... 왕년의 번역가 한 사람이 고단한 삶을 마감했습니다. 1894년생이니 향년 80세. 그 시절의 한국인 치고 파란만장한 삶을 겪지 않은 사람이 없을 테고, 번역가 치고 번역가로 종신한 사람 또한 있을 리 만무합니다.

그나마 여든 해를 살았으니 비통할 만큼 모자란 세월은 아니겠고, 전경련(전국경제인연합회) 부회장을 지내기도 했으니 가난에 찌들리지는 않았을 터입니다. 범상하다면 범상한 죽음...... 그런데 한 줌의 재가 된 뒤에 신문에 실린 부고는 조금 뜻밖의 일이었습니다.

장례가 끝난 뒤인 2월 8일 아침 신문에 부고 겸 답례 인사말이 함께 실렸기 때문입니다.

그동안 많은 총애를 받았사옵고 또 적지 아니한 폐를 끼쳤습니다. 감사합니다. 나는 오늘 먼저 갑니다. 여러분, 부디 안녕히 계십시오.

1974년 2월 3일

진학문

고인의 뜻에 따라 화장으로 하고 여러분의 염려하여 주신 덕택으로 모든 일을 무사히 끝마쳤음을 충심으로 감사드립니다.

1974년 2월 7일

미망인 진수미

우인 최승만

날짜가 2월 3일로 된 광고는 나 먼저 가노라는...... 말하자면 자신의 죽음을 알리는 자기 부고입니다. 그 옆에 나란히 붙은 2월 7일 날짜의 광고는 조문해 주어서 감사하라는 유족의 답례 인사말입니다. 그러니까 고인이 된 진학문은 자기 자신의 부고를 유서 겸해서 미리 써 놓았다가 장례를 마친 뒤에 신문에 광고를 낸 모양입니다.

순성 진학문...... 젊은 시절 <동아일보> 창간의 주역이며, 최남선이 창간한 <동명>과 <시대일보>를 맡아보기도 했습니다. 한때 만주국의 친일 고급 관료로 변신했다가 해방 후에는 재벌 기업의 최대 이익 단체인 전경련 부회장에 오른 번역가......

아마 자기 부고를 낸 일만으로도 이야깃거리가 많겠지요? 그런데 조금 이상한 대목도 눈에 띕니다. 유족의 이름으로 된 왼쪽 광고가 좀 어색하지 않나요?

조문에 대한 감사 인사를 내려면 당연히 유족 이름으로 내야 하고 보통은 장남 이름으로 내게 마련입니다. 그런데 진학문의 경우에는 부인 진수미와 친구 최승만의 이름으로 인사말을 냈습니다. 게다가 부인이 진학문과 같은 성씨입니다. 어떻게 된 걸까요? 장남이나 장손이 없을 수도 있고 시대를 앞지른 남녀평등의 실천가일지도 모릅니다. 과연 그럴까요?

(그러면 제가 굳이 포스팅할 이유가......?)

먼저 최승만...... 경기도 안산 출신의 최승만은 보성중학과 일본 유학 시절을 진학문과 함께 보낸 평생의 지기입니다. 최승만은 일본 유학 시절에 <학지광>에 참여한 초창기 주역인데, 주로 동경 YMCA에서 활약했고 미국으로 유학을 다녀온 뒤에는 동아일보사의 <신동아>에 참여했습니다. 최승만은 한국전쟁 시기에 아내와 생이별하고 제주도로 피난을 가서 도지사를 지내고 제주대학 설립에 관여했습니다. 나중에 인하공대 학장을 맡기도 했죠.

부인 진수미...... 부인이 진학문과 같은 성씨인 것은 동성이나 동본인 탓이 아니라 부인이 일본인 여성이기 때문입니다. 스무 살의 미야자키(宮崎)는 스물여섯 살의 일본 유학생과 만나 성씨를 진씨로 바꾸고 일생을 함께했습니다.

사실 진학문은 남녀평등은 고사하고 부인에게 엄청난 결혼 조건을 걸었다 합니다. 그것도 세 가지나 되는 조건을 말이죠. 첫째는 조선인이 될 것, 둘째는 남편에게 절대 복종할 것, 셋째는 가난을 참고 견딜 것...... 아니, 뭐 이런...... 그 결혼이 무난히 성사되고 55년을 함께한 것을 보면 진학문도 보통 아니거니와 부인도 보통은 훌쩍 뛰어넘습니다.

그렇죠...... 국제결혼이고 자시고...... 식민지 청년이 종주국 여성과 결혼한 것도 뒷전이고....... 무조건 조선인이 되고 절대 복종하라는 판에 한술 더 떠서 가난까지 참고 견디라니, 이거야 원...... (많이 부럽~)

좀 다른 이야기입니다만 우리는 재일 조선인, 재일 동포에 대해서 관심이 많은 척하는데 정작 우리 곁에 함께 살고 있는 일본인 여성에 대해서는 지독하리만치 무심합니다. 일본의 패전과 한국의 해방 후에 한국 땅을 떠나지 않고 남은 이른바 일본인 할머니들은 딱딱하게 말하자면 재한 일본인 아내(처)로 부를 수 있는데 약 1만 명 안팎으로 추정됩니다. 하지만 아무도 정확한 숫자를 모를 정도입니다. 그분들이 그동안 어디에서 어떻게 살아왔는지 상상하기 어렵습니다. 차마 상상하기 겁나기도 하고요.

진학문의 가족사진을 찾아보니 부인은 정말 한눈에 반하지 않고 못 배길 만큼 꽃다운 미인입니다. 당연히(??) 신혼 때부터 내내 조선 옷을 입었고요. 진학문과 진수미 부부는 슬하에 딸 하나와 아들 하나를 두었습니다. 사실 청년 시절의 진학문도 상당한 미남입니다만 첫째 딸과 둘째 아들 모두 부인의 미모를 물려받았습니다.

정작 진학문의 부고와 답례는 딸과 아들의 이름이 아니라 부인 진수미 여사의 몫이었습니다. 그것은 자기 부고를 미리 준비해 둔 진학문의 파격적인 발상 덕분이 아니라 초창기 번역가가 지나온 가슴 아픈 편력기의 마침표였습니다.

세계적인 시성이라 일컬어지는 타고르...... 여러분은 타고르 하면 누가 떠오르시나요?

안서 김억? 만해 한용운?

김억은 1923~1924년에 무려 세 권의 타고르 시집을 번역해 내놓은 최고의 타고르 전문 번역가입니다. 김억은 1923년 4월에 《기탄잘리》를 처음 번역했고, 일 년 뒤인 1924년 4월에는 《신월》을, 1924년 12월에는 《원정》을 잇달아 번역했습니다.

《님의 침묵》의 시인 만해 한용운은 타고르의 사상과 시 세계를 이어받은 것으로도 이름이 높죠. 덧붙이면 잔소리.......

그럼 타고르 하면 바로 떠오르는 것은요?

아시아 최초의 노벨상 수상자? 교과서에서 배운 <동방의 등불>?

타고르는 아시아인으로는 처음으로 1913년에 노벨문학상을 받았습니다. 아시아인에게 첫 노벨상을 안겨 준 작품이 바로 《기탄잘리》입니다. (두 번째 노벨상은 55년 뒤 《설국》의 작가 가와바타 야스나리에게 돌아갔죠.) [신에게 바치는 송가]라는 뜻의 《기탄잘리》는 1910년에 벵골어로 처음 출판되었다가 1912년에 타고르가 직접 영어로 번역한 시집입니다. 타고르가 바로 그다음 해에 노벨상을 받은 것도 실은 영어 번역 덕분입니다.

한국인에게 너무나도 잘 알려진 <동방의 등불>....... 이게 실은 엄청난 오역과 의도적인 왜곡의 산물이라는 것은 이미 2009년에 <동아일보> 측에서 운영하는 블로그에서 지적된 바 있습니다. 문제는 그럼에도 불구하고 여전히 학계와 언론에서 엉뚱한 소리를 하고 있다는 건데요...... 심지어 타고르의 시를 처음으로 번역한 것이 소파 방정환이라는 얘기도 나오더군요. 최근에 정지용이 학창 시절에 번역한 타고르 시가 발굴되면서 일부 신문에서 잘못 흘린 얘기 같은데....... 절대 그렇지 않습니다. 제가 아는 한 타고르 번역과 관련해서 가장 신뢰할 수 있는 글은 동아일보 블로그뿐입니다. (아놔~ 쪽팔려서, 원~)

타고르의 <동방의 등불>에 얽힌 이야기를 하자면 너무 길어질 것 같습니다. 어쨌거나 결론은 우리가 아는 <동방의 등불>은 없다.......는 얘기......

그럼 얘기가 도대체 어찌 되는 것이냐 하면......

■ 이젠 오른쪽에서 왼쪽으로 읽어야 하는 것에 어지간히 익숙해지셨죠?

라빈드라나트 타고르

상하(像下)의 문자는 벵골문으로 선생이 성명을 자서(自署)한 것

이 사진은 아마 영인본에는 빠져 있을 겁니다. 이거 찾느라 고생 좀 했습니다. ■

1916년 7월 11일 정오...... 요코하마에 있는 유명한 일본식 별장 산케이엔(삼계원)에 스물세 명의 방문객이 도쿄에서 도착했습니다. 일본인도 있고 중국인도 있고, 남자도 있고 여자도 있고, 학생도 있고 교사도 있었습니다. 그중에 두 명의 한국인 청년이 섞여 있었습니다. 바로 진학문과 또 다른 유학생 C군입니다.

일본에 머물고 있던 타고르를 만나기 위해서입니다.

타고르는 1916년 5월부터 약 석 달 일정으로 일본을 방문했습니다. 타고르는 이듬해인 1917년 1월에도 한 달가량 일본에 체류했으며, 1929년까지 모두 다섯 차례나 일본을 찾았습니다. 문제의 시 <동방의 등불>은 한참 뒤인 1929년 6월에 마지막으로 일본에 들렀을 때...... 한국을 방문하려는 계획이 신병 문제로 무산된 후에 주요한의 번역으로 <동아일보>에 실렸던 겁니다.

그러니까 타고르와 한국의 진짜 진한 인연은 그보다 13년 전인 1916년에 처음 맺어진 셈입니다. 타고르를 방문한 두 명의 한국인 진학문과 C군......

타고르와 진학문의 대면은 이듬해인 1917년 11월 최남선의 신문관에서 발행된 <청춘> 11호에 아주 생생하게 묘사되어 있습니다.

내가 이번 길에 조선과 지나에를 꼭 들르려 하였더니 시일이 없어 여의치 못하게 된 것을 대단 유감으로 아오.

선생님, 바쁘신데 어렵습니다마는 새 생활을 갈구하는 조선 청년을 위하여 무엇이든지 조금 써 주시지 아니하겠습니까? 선생께서 써 주신다 하면 감사한 말씀은 다 할 수 없으려니와 그 반향은 서구 철인이나 문인이 우리를 위하여 써 준 이에 몇 배 이상의 느낌이 있을 줄 압니다.

예, 그것은 무슨 잡지에 낼 것이오?

예, 조선 전체에 단 하나라 할 <청춘>이란 잡지에 게재하려 합니다.

그것은 물론 조선문 잡지이겠구려?

예, 그렇습니다.

내가 미국 가서 할 강연의 초안을 이곳에서 쓰느라고 대단히 바쁘오. 한즉 길게 쓸 수는 없고 짧은 것이라도 무방하다면 써 드리오리다.

예, 길고 짧은 것이 어디 있겠습니까.

(......잠시 다른 대화가 이어지고 기념 촬영......)

(......) 옥상 노대(露臺)에 올라가 기념 촬영을 한 후에 선생이 나를 돌아다보고

아까 약속한 글은 수일 내로 보내리다.

그래 놓고는 타고르는 어느 흐린 날 저녁 요코하마에서 캐나다호를 타고 미국으로 훌쩍 떠나 버렸다는 얘기입니다. 진학문은 부슬비가 가느다랗게 내리기 시작하는 요코하마 항구에서 타고르를 배웅했습니다. 캐나다호 갑판 위에서는 타고르가 한국인 청년 진학문을 오래도록 바라보았습니다.

진학문은 훗날 타고르를 만날 때의 일을 <타 선생 송영기>라는 제목으로 정리해서 최남선에게 보냈습니다. 그때 진학문은 <인도의 세계적 대시인 라빈드라나트 타고르>라는 글도 함께 보냈습니다. 최남선은 <청춘> 1917년 11월호의 앞머리에 타고르의 사진을 내걸고 진학문이 보내온 두 편의 글을 함께 실었습니다.

아참, 타고르와 진학문이 대화를 나누는 중에 잠깐 이야기가 끊기고 기념사진을 박았더랬죠? 타고르가 스물세 명의 방문객과 함께 찍은 기념사진을 <청춘>이 빼놓았을 리가 있나요?

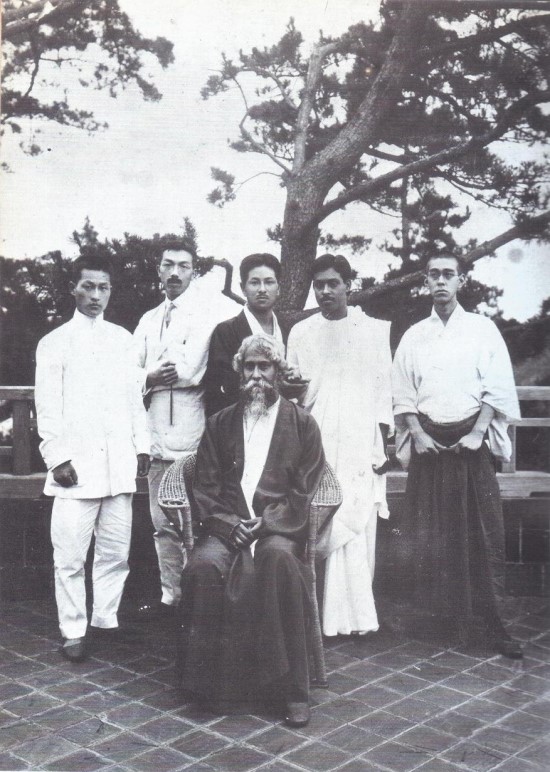

가운데에 앉은 노인이 바로 타고르이고 빨간색 동그라미로 표시한 청년이 바로 진학문이올시다. 원본 상태가 좋지 않아 얼굴이 또렷이 보이지 않죠?

하지만 실망하지 마시라...... 진학문과 타고르가 따로 찍은 사진이 아주 선명한 화질로 남아 있는 게 있습니다. 그게 어디에 있더라........ (^*^)

아차차...... 타고르가 <청춘>의 독자에게, 한국의 청년에게 써 주마고 약속한 글은 어떻게 되었을까요? 그것도 궁금하시면 내일을 기다리시라...... ^ㄴ^

● ● ● ● ●

진학문이 <청춘>에 보낸 <타 선생 송영기>는 한참 뒤인 1938년 8월에 <삼천리>에 전문이 다시 실렸습니다. <삼천리>는 이런 짓을 자주 했거든요.

제목만 살짝 바꿔서 <시성 타고르 선생 송영기>......그런데 1938년에 다시 실리면서 다이쇼 6년 7월 11일, 즉 1917년 7월 11일의 일로 기록되었습니다. 이건 원문에서 서기 1916년으로 되어 있던 것을 일본식 연호로 바꾸면서 착오를 일으켰기 때문입니다. 타고르는 1917년 1월에 일본을 두 번째로 방문하기는 했지만 그때는 한 달가량만 머물렀기 때문에 한여름에 산케이엔(삼계원)에서 벌어진 일과 어긋나거든요. (사실 이것 때문에 한참 헤매긴 했습니다. 젠장~)

다만 1916년 7월에 벌어진 역사적인 장면이 왜 한참 뒤인 1917년 11월에야 소개되었는지 의문입니다. 또 진학문과 동행한 C군의 정체도 몹시 궁금합니다. C군은 대체 누구일까요? 왜 하필 이니셜로 처리했을까요? 언젠가는 꼭 밝혀내고 싶은 미스터리 가운데 하나입니다.

스물두 살의 한국인 청년 진학문과 의문의 C군이 1916년 7월 11일 정오 무렵에 요코하마에서 타고르와 대면한 것, 진학문이 타고르에게 한국 독자를 위해 글을 청한 것, 타고르와 스물세 명의 일행이 함께 기념사진을 촬영한 것은 틀림없는 사실입니다. 그런데.......

앞의 포스트 읽다가 살짝 이상한 점을 발견하셨는나요? 궁금하면 지금 이 포스트 읽는 것일랑 당장 중단하고 앞의 포스트로 돌아가서 추리를 시작해 보세요~. 제가 조금 시간을 끌고 있을 테니까요......

일단 타고르가 진학문에게 수일 내로 글을 보내 주마고 약속한 일...... 곧바로 실현되었을까요? 글쎄요...... 워낙 바쁘신 몸이다 보니 쉽지 않았을 겁니다. <타 선생 송영기>의 말미에도 진학문이 요코하마 항구에서 타고르를 배웅하는 장면까지 생생하게 묘사되었지만 글을 받았노라는 말은 끝내 보이지 않으니까요. 어쩌면 1916년 7월의 역사적인 만남이 <청춘> 1917년 11월호에야 실린 것도 그래서인지 모릅니다. 타 선생의 글을 기다리느라고......

또 한 가지 미스터리는 뭐냐면...... 바로 앞의 포스트에서 인용한 타 선생과 진 청년의 대화에서 포착할 수 있습니다. (이상한 점...... 바로 찾으셨나요?)

진학문과 타고르의 대화 끝에 다른 청년이 타고르에게 교육 방법에 대한 의론을 묻자 타고르의 긴 답변이 이어졌습니다. 그러고 나서 일행이 타고르에게 기념사진 촬영을 청했습니다. 앞 포스트의 인용문에서 제가 건너뛴 대목입니다.

우리는 일어나 선생에게 촬영을 하기를 청하니 선생이

“사진? 박입시다. 좋은 카메라를 가졌소? 하나 내 옷을 바꾸어 입고 나오리다. 나는 인도 옷을 입고 박이고 싶소.” 하고 들어가더니 인도 도포를 개착(改着)하고 나와

“자, 박입시다.” 하고 옥상 노대(露臺)에 올라가 기념 촬영을 한 후에 선생이 나를 돌아다보고

“아까 약속한 글은 수일 내로 보내리다.”

뭐가 이상하다는 거죠?

옥상 노대......? 옥상 노대로 올라갔다......?? 노대란 난간뜰이나 발코니를 가리키는 말입니다. 그런데 앞 포스트의 사진을 잘 보시면 그냥 정원인 것을 쉽게 알 수 있죠. 진학문의 몸집보다 더 굵다란 나무가 우거진 센케이엔(삼계원)의 뜰입니다.

그런데 왜 진학문은 옥상으로 올라가서 사진을 찍었다고 말했을까요?

그건 앞에서 말한 사진이 <청춘>에 실린 그 사진이 아니기 때문입니다. 그렇잖아요? 기념사진을 꼭 한 장만 박으라는 법 있나요? 또 다른 사진의 존재 가능성...... 이를테면......

이런 사진 말입니다.

타고르와 진학문 일행의 만남 도중에 옥상에 올라가 찍은 사진이란 아마 이 사진을 가리킬 겁니다. 보시다시피 타고르가 인도 옷으로 갈아입었고 난간 뒤쪽의 나무로 보아도 이 층이나 삼 층 높이의 옥상이거든요. 진학문의 머리 모양과 옷매로 보아도 같은 날 찍은 것으로 보입니다.

이 사진은 진학문의 사후에 출판된 추모 문집 권두 화보로 실린 사진입니다. 그런데 이 사진 밑에 달린 설명에는 1925년이라고 되어 있습니다. 아마 1925년이 아니라 1916년 사진일 겁니다. 일단 1925년에 타고르와 진학문이 다시 만났다고 보기 어렵고...... 무엇보다 1925년이라면 진학문이 서른한 살 때라는 얘기인데....... 아무리 봐도 진학문은 더 어려 보입니다.

아, 누가 진학문이냐고요? 뭐 별로 어렵잖게 찾을 수 있지요? 맨 왼쪽입니다. 다른 네 명의 정체는 잘 모르겠습니다. 혹시 가운데 서 있는 약간 까무잡잡한 청년이 C군이 아닐까 싶기도 한데 가만 보면 일본인 같기도 하고...... 하여간 진학문은 틀림없이 맨 왼쪽의 청년입니다.

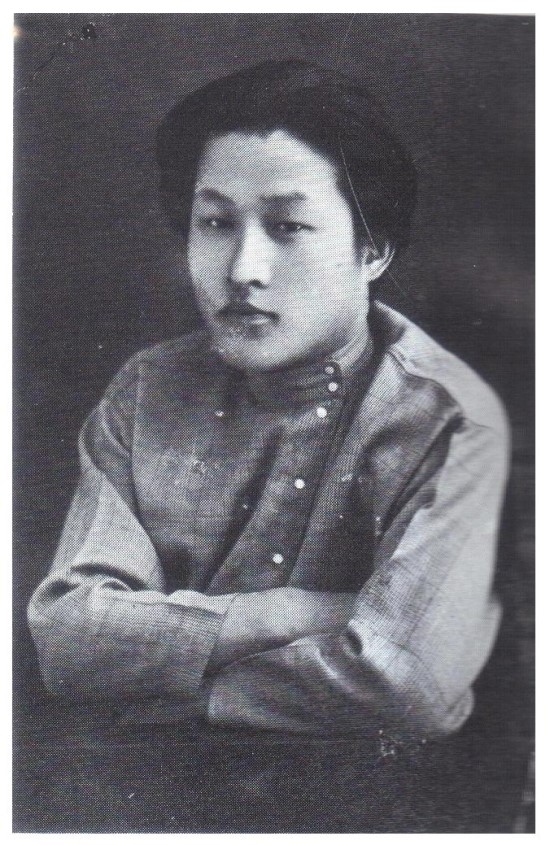

얘기가 또 옆으로 샙니다만...... 기왕 스물두 살 진학문의 얼굴을 확인한 김에 일본 유학 시절의 사진 두어 장을 더 볼까요? 진학문의 어린 시절, 학창 시절, 가족사진, 만년의 모습까지 몇 장의 사진을 더 찾아볼 수 있습니다만 그중에서 바로 요 무렵, 타고르와 만나던 무렵에 찍은 멋진 사진 두어 장이 있습니다.

어디 한번 사진 속의 주인공을 알아맞춰 볼까요?

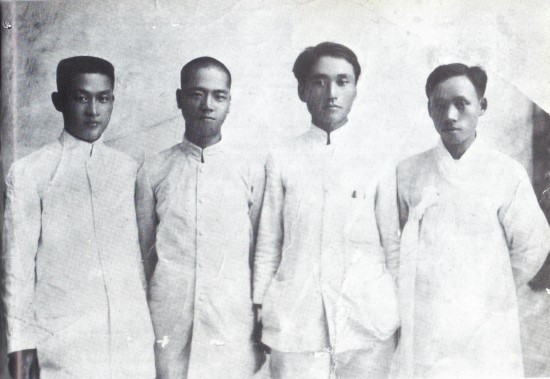

자, 누가 진학문일까요? 첫 번째 사진을 보시면 쉽게 찾으실 만하죠?

네, 역시 맨 왼쪽이 바로 진학문입니다. 이 사진은 1918년 서울에서 찍은 것입니다. 진학문은 1918년에 <오사카 아사히 신문>에 입사해서 경성지국 기자로 일하고 있었습니다.

바로 옆에 있는 두 번째 인물은 천풍 심우섭....... 소설가 심훈의 맏형입니다. 1890년생인 심우섭은 당시 <매일신보> 기자 겸 작가였고 이광수의 《무정》에 등장하는 인상적인 조연 신우선의 모델이기도 합니다. 나이로는 넷 중에서 제일 위이면서도 가장 짖궂어 보이죠?

그 옆에 선 훤칠한 인물이 바로 춘원 이광수...... 1892년생입니다. 아무리 봐도 최고의 미남자라고 할 만합니다. 스물여섯 살이고 <무정> 연재를 성공적으로 마무리한 뒤 일약 최고의 전성기를 누리고 있을 때입니다.

맨 오른쪽 인물은 하몽 이상협...... 1893년생인 이상협은 《눈물》, 《정부원》, 《해왕성》을 잇달아 번안한 인기 연재소설 작가이기도 하고 당시 <매일신보>의 실질적인 편집장으로 식민지 시기 최고의 일간지 편집자이자 실무 경영자입니다.

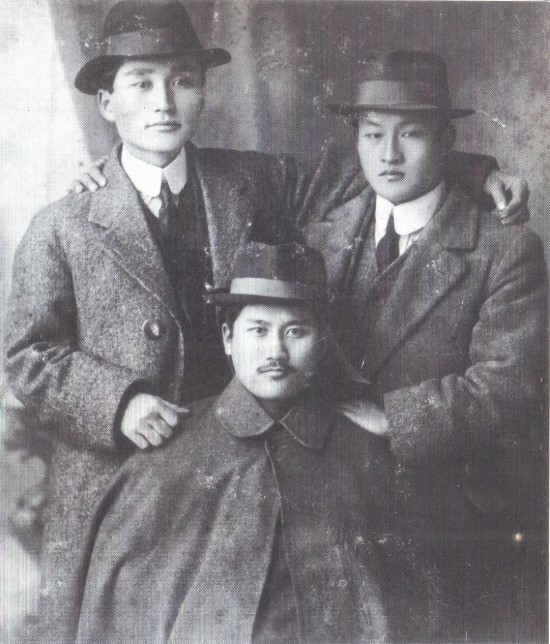

요 사진도 역시 1918년 무렵의 사진입니다.

뒤쪽에 어깨를 겯고 있는 두 사내가 이광수와 진학문입니다. 이렇게 봐도 역시 이광수의 미모가 빛을 발하는군요. 진학문은 나이가 어린 탓인지 눈매가 날카로워 보이는 걸 감출 수 없습니다. 가족사진을 보니 진학문은 저 사납고 매서워 보이는 눈매를 하필 첫째 딸에게 물려준 것 같더군요. 그래도 나이가 들면서 눈매가 몰라볼 만큼 부드러워지고 몸피가 커지면서 아주 푸근한 인상으로 바뀌긴 했습니다. 훗날의 사진은 다음에 보기로 하죠.

앞쪽에 걸터앉은 인물은 정노식입니다. 김제 출신의 정노식은 1899년생이어서 한참 어린 편인데 사진으로 보면 그렇지 않은 것 같아 조금 이상하긴 합니다. 어쩌면 1899년생이 아닐지도 모르겠습니다. 정노식은 삼일운동 때 민족 대표 48인의 한 사람으로 옥고를 치렀습니다.

정노식은 이미 1915년에 사회주의자 김철수, 장덕수와 비밀결사를 조직한 바 있고 1916년에는 국제적인 규모의 신아동맹단을 결성했습니다. 사진을 찍은 1918년에는 <학지광>을 발행한 유학생 학우회에 가입했으니까 아마 그 무렵의 장면일 겁니다. 또 정노식은 1921년에는 상하이에서 고려공산당에 가입해서 활동했습니다. 식민지 시기에 사회주의 운동에 적극적으로 참여한 정노식은 해방 후 월북하여 활동을 이어갔습니다.

그런데 정노식의 이력 가운데 흥미로운 대목은 1940년에 조선일보사에서 출판된 《조선 창극사》의 저자라는 점입니다. 판소리의 이론과 역사를 체계적으로 정리한 최초의 저술이 바로 정노식의 《조선 창극사》입니다.

저는 이 분야에 문외한이므로 정노식의 저술이 지닌 성격에 대해 잘 알지 못합니다. 다만 이 책의 장정이 너무 멋져서 눈길이 머물렀습니다. 한눈에 보더라도 당대 최고의 장정가 정현웅 화백의 솜씨입니다. 또 사회주의자의 국학 저술이라는 점이 흥미롭고 정노식의 학문적 배경과 역량이 무척 궁금하기도 합니다.

어쨌거나 이처럼 멋진 책의 저자가 바로 저 위의 사진 속에 이광수, 진학문과 함께 있는 그 인물입니다.

사실 저는 진학문과 타고르의 만남에 동석한 의문의 C군이 혹시 정노식이 아닐까 생각해 봤습니다....... 마는 진짜 추정일 뿐 그렇다 할 마땅한 증거도 없고 아니라 할 증거도 못 찾았습니다.

● ● ● ● ●

가만가만...... 타고르 얘기하다가 왜 또 여기까지 왔누...... 대체 타고르는 진학문에게 약속한 글을 보냈을까요? 과연 한국의 <청춘> 독자에게 보내는 메시지를 잊지 않았을까요? 그걸 기다리느라고 1916년 7월의 역사적인 만남을 <청춘> 1917년 11월호에야 공개한 게 아닐까요?

궁금하죠? 궁금하면 오후까지 기다려 주세요. 아님 직접 <청춘>을 찾아보시든가...... ㅋㅋㅋ 네 번째 글은 밥 먹고 정리해 보겠습니다. 이름하여 <타고르 시 번역의 탄생>!! 두둥~

1916년 7월 11일에 한국인 청년 진학문과 C군을 만난 타고르...... 그러고는 곧바로 요코하마에서 캐나다호를 타고 미국으로 건너가 버린 타고르...... 타고르는 과연 진학문과 맺은 약속을 지켰을까요? <청춘>의 독자, 한국의 청년에게 시를 보내 왔을까요?

결과적으로 <청춘> 1917년 11월호에 실린 진학문의 <타 선생 송영기>에는 타고르에게서 글을 받았노라는 언급이 포함되어 있지 않습니다. 역쉬~

만약 타고르가 정말 진학문에게든 최남선에게든 시를 보냈다면 그 우편물을 대서특필할 만도 한데 그런 흔적은 보이지 않습니다. 그렇다고 해서 안 보낸 것도 아닙니다. 으잉?

자자...,... 진학문은 <청춘> 1917년 11월호에 분명히 두 편의 글을 보냈고, 최남선은 권두 화보에 타고르의 사진을 실으면서 진학문의 글을 짜자잔~ 공개했습니다. 이건 틀림없는 사실입니다. 그런데 막상 <청춘> 11호를 뒤져 보니 글이 두 꼭지가 아니라 세 꼭지...... 엄밀하게 따지자면 목차를 기준으로 보았을 때 무려 네 꼭지가 실려 있습니다. 타고르의 시도 한 편이 아니라 무려 네 편이나 실려 있습니다. 아...... 이건 또 뭔 소리인가요??

일단 진학문의 <타 선생 송영기>는 두 번째와 세 번째 포스트에서 간략히 살펴 보았습니다. 타고르와 방문객 23명 일행의 단체 기념사진이 실린 것도 <타 선생 송영기>의 맨 끝 부분입니다. 그런데 진학문은 또 하나의 글 <인도의 세계적 대시인 라빈드라나트 타고르>를 보내왔다고 했잖아요? 요 글은 제목 그대로 타고르를 소개하는 네 페이지짜리 짤막한 글입니다.

그런데 <인도의 세계적 대시인 라빈드라나트 타고르>의 후반부에는 타고르의 시 세 편이 소개되어 있습니다. 이렇게요......

위에서 보시다시피 《기탄잘리》의 일절, 《원정》의 일절, 《신월》의 일절...... 이렇게 세 토막입니다. 이 세 편의 시가 바로 한국어로 번역된 최초의 타고르 시입니다.

문제는 이 세 토막의 시를 번역한 주인공이 누구일까 하는 겁니다. 분명히 진학문의 글 안에 포함되어 있기는 합니다만 막상 진학문이 이 세 편의 시에 대해 언급하지 않았으므로 진학문의 솜씨가 아닐 가능성이 높습니다. 실제로 세 편의 시는 앞의 본문과 매끄럽게 이어지거나 주석의 역할을 하는 것이 아니라 그냥 대문호 소개를 앞세우고 대표작을 늘어놓은 모양새이기 때문입니다.

그렇게 본다면 세 편의 시를 번역한 것은 <청춘>의 편집자 최남선일 가능성이 높습니다. 어쨌거나 이 세 편의 시는 타고르가 보내기로 약속한 시가 아니겠죠? 당연하지 않습니까? 그냥 타고르의 대표적인 시집 세 권에서 한 토막씩 뽑은 것이니까요.

진짜 문제는 바로 그다음 페이지에 있습니다.

■ 원래는 왼쪽의 영문시가 99쪽이고 오른쪽이 100쪽입니다만 편의상 좌우를 바꿔 놓았습니다. 앞의 사진은 오른쪽이 먼저고 이 사진에서는 왼쪽이 먼저입니다.

페이지가 넘어가서 보기 불편하므로 제가 바꿔 편집한 것 뿐입니다. ■

바로 이 두 페이지는 <청춘> 11호의 목차에서도 각각 별도의 꼭지로 처리되었습니다. 그러니까 전체적인 순서로 보자면 <인도의 세계적 대시인 라빈드라나트 타고르>(95~98쪽) →

<쫓긴 이의 노래>는 [상역(上譯)]이라고 해서 앞 페이지의

이 글은 작년 시인이 동영(東瀛─동쪽 바다라는 뜻)에 내유하였을 적에 특별한 뜻으로써 우리 <청춘>을 위하여 지어 보내신 것이니 써 인도와 우리와의 이천 년 이래 옛 정을 도타이 하고 겸하여 그네 우리네 사이에 새로 정신적 교호를 맺자는 심의에서 나온 것이라. 대개 동유(東留) 수개월 사이에 각 방면으로 극진한 환영과 후대를 받고 신문 잡지에게서도 기고의 간촉(懇囑)이 빗발치듯 하였건마는 적정(寂靜)을 좋아하고 충담(冲淡)을 힘쓰는 선생이 이로써 세속적 번쇄(煩瑣)라 하여 일절 사각(謝却)하시고 오직 금옥가집(金玉佳什)을 즐겨 우리에게 부치심은 진실로 우연한 것이 아니라 이 일 편 문자가 이렇듯 깊은 의사 있음을 알아 읽고 읽고 씹고 씹어 속속들이 참맛을 얻어야 비로소 선생의 바라심을 저버리지 아니할지니라.

아, 맞네요. 타고르가 보낸 시...... 지금 우리에게 흔히 <패자의 노래>라고 알려진 그 시가 바로

타고르 원작의 <쫓긴 이의 노래>는 찬찬히 음미해 볼 가치가 있는 시입니다. 그렇지만 감상은 제 몫이 아니므로 원문과 새 번역까지 함께 소개한 좋은 글 하나를 링크해 두는 것으로 대신합니다.

그런데 의문이 듭니다.

미국의 대학에 타고르의 원시가 남아 있고 그 원시에 타고르가 최남선에게 준 시라는 설명까지 붙어 있다고 하는데...... 과연...? 바쁘신 타고르가 미국에서 손수 시를 지어 한국에 보냈다...?? 그런데 최남선은 단지 한 구절 [특별한 뜻으로써 우리 <청춘>을 위하여 지어 보내신 것이니]라는 한마디 말로 간단하게 넘겼다...??? 권두 화보에 타고르의 육필 편지를 소개한다든가 대대적인 특집을 편성하지 않고...???? 훗날 진학문도 최남선도 더 이상 타고르의 육필 시에 대해 두 번 다시 언급하지 않았다...?????

과연 그렇게 보아도 좋을까요? 이상하잖아요?? 최남선이 쓴 저 한마디를 곧이곧대로 믿을 수 있나요???

그래서는 안 된다고 봅니다. <청춘>을 위해 타고르가 시를 지어 보냈다는 말은 의례적인 진술에 가깝습니다. 역시 진학문 또는 최남선...... 아마도 최남선이 임의로 뽑아 번역했을 터입니다. 타고르의 뜻과 무관하게 말입니다. 다만 시의 내용으로 보건대 앞의 시 세 편과는 격을 달리해야 할 가치와 필요가 분명했을 뿐입니다.

좀 더 현실적인 추리도 가능합니다. 왜냐하면 이 시는 타고르가 따로 지은 시가 아닌 것이 확실하기 때문입니다. 지난번에 슬쩍 언급한 동아일보사 블로그에 소개된 바에 따르면 이 시 또한 타고르의 또 다른 시집 《Fruit-Gathering》에 실려 있으니까요. 1916년에 출판된 이 시집은 [채과집], [과일 따기], [열매 모으기] 정도로 번역되는 모양입니다. 어쨌든 일본을 방문하기 직전에 이 시집이 이미 출판되었거든요...!!

<오마이뉴스>의 글을 쓴 분은 <청춘>을 분명히 확인했지만 동아일보사 블로그의 글은 미처 참조하지 못한 게 아닐까 싶습니다.

어쨌거나...... 결과적으로 타고르는 한국인에게 시를 지어 보내지 않았습니다. 만약 뭔가를 보냈더라도 그것은 이미 출판된 시집 《Fruit-Gathering》의 한 대목일 따름입니다. 그런 의미에서 타고르는 진학문과의 약속을 지킨 것이기도 하고 안 지킨 것이기도 하며, <청춘>에 시를 보낸 것이기도 하고 안 보낸 것이도 합니다. (뭐, 쉽게 말해 시를 안 보냈고, 약속을 지키지 않았다는 얘깁니다. ^^)

이런이런...... 그럼 1917년 <청춘>의 타고르 번역시 역시 1929년 <동아일보>의 상황과 매한가지였던 셈이군요.

다만 차이도 분명히 있습니다. 1929년 주요한의 번역은 훨씬 더 노골적인 오역을 겨냥했고 그 효과는 해방 이후 지금까지도 쭉 지속되고 있습니다. 동방의 등불 코리아...... 그러나 진학문의 번역(사실상 최남선의 번역)은 은근하면서도 한국의 현실을 강렬하게 환기시켰으나 곧바로 잊히고 말았습니다. 지금 우리가 알고 있는 타고르 시의 제목이 <쫓긴 이의 노래>가 아니라 <패자의 노래>라는 것도 그러한 현상의 일부일 터입니다.

어쩌면...... 최초의 타고르 시 번역가 진학문이 잊힌 탓이 크지 않을까요?

먼저 시의 성격과 가치로 보자면 <동방의 등불>보다는 <쫓긴 이의 노래>가 교과서에 실리는 것이 훨씬 더 타당하다고 생각합니다. 어린 시절에 <동방의 등불>을 배울 때에도 뭔가 좀 우스꽝스럽다는 생각을 떨치기 어려웠고 시라는 게 너무 노골적이라는 생각을 버릴 수 없었습니다. 적어도 교과서로 배운 타고르 시는 (조금 과장하자면) 카프 시나 노동해방운동의 전위시와 다를 바 없어 보이는 게 사실이었습니다. <동방의 등불>은 그냥 정치시잖아요. 게다가 타고르의 동양 문제 인식에 대해서도 논란이 없지 않다는 점을 고려해야겠지요.

● ● ● ● ●

또 하나는 지난해 말에 타고르 번역시 문제를 놓고 영문학자 한 분이 계간지에 글을 발표한 적이 있고 <교수신문>을 비롯한 일부 언론 두어 곳에서 보도한 바 있습니다. 저는 그분의 평론을 찾아 읽지 못했고 다만 기사로 보도된 요지만 파악했습니다. 그런데 기사만 놓고 봐서는 동아일보사 블로그에서 밝힌 내용과 차별화된 새로운 발견이라 보기 어렵더군요. 제가 굳이 그분의 평론을 찾아 읽지 않은 것은 그런 뜻에서 흥미가 일지 않았기 때문입니다.

사실 일전에도 타고르 시의 번역 문제를 지적한 글이 두어 차례 인터넷에서 떠돈 적이 있었습니다. 위에서 제가 링크한 글 말고도 의미 있는 게시물이 두엇 더 있는데 어쩐 일인지 최근 들어 검색되지 않거나 열리지 않습니다. 요건 나중에 보충해 넣겠습니다만...... 학계 일부에서 어느 정도는 공감하고 확인된 얘기라는 뜻입니다. 가장 대표적인 경우는 충남대 고분자공학과 류주환 교수의 글이 아닐까 싶습니다.

■ 타고르와 동방의 등불 문제 (→ 이 글은 어떤 때에는 잘 열리다가 어떤 때에는 안 열리는데 대체 무슨 조화인지 모르겠군요. 어찌어찌 잘하면 읽으실 수 있습니다. 특히 익스플러어를 아예 닫았다가 주소 http://kenji.cnu.ac.kr/juwhan/tagore-2008.htm 로 접근하면 또 열려요. 거참......)

어쨌거나 진학문에 관한 포스트를 쓰면서 이런 몇 가지 이유 때문에 좀 더 학술적으로(쉽게 말해 논문이라는 형식으로) 접근해 볼 필요가 있겠다는 생각이 들었습니다. 그게 언제가 될지는 모르겠지만 말입니다.

한 가지 더...... <청춘>에 번역되어 실린 <좇긴 이의 노래> 20행에 이런 구절이 보입니다.

고요한 동방(洞房)의 문이 열리며

여기에서 동방(洞房)이란 침실을 뜻합니다. 동방(東方)이 아닙니다. 왼쪽의 원문과 대조해 보면

The door has been opened in the lonely chamber

아예 원문을 쭉 한번 훑어보시렵니까?

앞에서 링크한 몇몇 글 말고도 이글루스 초록불 님의 초록불의 잡학다식 에도 참고할 만한 자료가 소개되어 있습니다. 여기에 보면 미국 USC(남캘리포니아 대학)의 디지털 아카이브에 공개된 자료 한 건이 보입니다.

이 자료의 본래 출처가 어디인지 잘 모르겠지만 아래쪽에 주석으로 붙은 설명은 1916년이 아니라 나중에 자료 수집 과정에서 기록된 것이 분명합니다. 최남선의 이름을 명시하고 있다는 점에서 그렇습니다. 이건 한국쪽 자료를 확인한 뒤에 덧붙인 게 아닐까 싶습니다. 그러니까 원문이라고 부르기에는 좀 거시기한 자료일 뿐입니다.

이 자료와 함께 <청춘>에 실린 번역을 나란히 소개합니다. 최남선의 번역(아마 진학문의 번역이 아닐 겁니다)을 보자면 타고르의 시를 이렇게도 번역할 수도 있구나 싶습니다.

THE SONG OF THE DEFEATED

My Master has asked of me to stand at the roadside of retreat and sing the song of the Defeated,

For she is the bride whom He woos in secret.

She has put on the dark veil, hiding her face from the crowd, the fewel glowing in her breast in the dark.

She is forsaken of the day, and God's night is waiting for her with its lamps lighted and flowers wet with dew.

She is silent with her eyes downcast; she has left her home behind her, from where comes the wailing in the wind.

But the stars are singing the love song of the eternal to her whose face is sweet with shame and suffering.

The door has been opened in the lonely chamber, the call has come;

And the heart of the darkness throbs with the awe of the expectant tryst.

—Rabindranath Tagore.

This poem is written on Korea by the famous Hindu poet and teacher upon the request of Mr. Choy Nam Sun, the persistent Korean publicist and leader among Koreans. Mr. Tagore shows through this poem undoubtedly his heart-felt sympathy to Korea, as well as his keen insight into the real situation of her, in shame and in disgrace.

(* 디지털 아카이브 주석: This poem was written was written in 1918 on Korea by the famous Hindu poet and teacher uprm the request of Choy Nam Sun, the profound Korean scholar and author.)

쫓긴 이의 노래

주(主)께서 나더러 하시는 말씀

외따른 길가에 홀로 서 있어

쫓긴 이의 노래를 부르라시다.

대개 그는 남모르게 우리 님께서

짝 삼고자 구하시는 신부일세니라.

그 얼굴을 뭇사람께 안 보이려고

검은 낯가림(面紗)으로 가리었는데

가슴에 찬 구슬이 불빛과 같이

캄캄하게 어둔 밤에 빛이 나도다.

낮(晝)이 그를 버리매 하나님께서

밤(夜)을 차지하시고 기다리시니

등(燈)이란 등에는 불이 켜졌고

꽃이란 꽃에는 이슬(露) 맺혔네.

고개를 숙이고 잠잠할 적에

두고 떠난 정다운 집 가로서

바람결에 통곡하는 소리 들리네.

그러나 별들은 그를 향하여

영원한 사랑의 노래 부르니

괴롭고 부끄러 낯 붉히도다.

고요한 동방(洞房)의 문이 열리며

오라고 부르는 소리 들리니

만날 일 생각하매 마음이 조려

어둡던 그 가슴이 자주 뛰도다.

이 글은 작년 시인이 동영(東瀛─동쪽 바다라는 뜻)에 내유하였을 적에 특별한 뜻으로써 우리 <청춘>을 위하여 지어 보내신 것이니 써 인도와 우리와의 이천 년 이래 옛 정을 도타이 하고 겸하여 그네 우리네 사이에 새로 정신적 교호를 맺자는 심의에서 나온 것이라. 대개 동유(東留) 수개월 사이에 각 방면으로 극진한 환영과 후대를 받고 신문 잡지에게서도 기고의 간촉(懇囑)이 빗발치듯 하였건마는 적정(寂靜)을 좋아하고 충담(冲淡)을 힘쓰는 선생이 이로써 세속적 번쇄(煩瑣)라 하여 일절 사각(謝却)하시고 오직 금옥가집(金玉佳什)을 즐겨 우리에게 부치심은 진실로 우연한 것이 아니라 이 일 편 문자가 이렇듯 깊은 의사 있음을 알아 읽고 읽고 씹고 씹어 속속들이 참맛을 얻어야 비로소 선생의 바라심을 저버리지 아니할지니라.

─ <청춘> 11호, 신문관, 1917년 11월호, 100면.

● ● ● ● ●

마지막으로 타고르의 일본 방문 횟수는 총 5회입니다. 세 번이나 네 번이라는 설명도 있고 다섯 번이라는 설명도 있는데, 그것은 1929년에 잇달아 두 차례 방일했기 때문에 빚어진 혼선입니다. 그나마 한국의 문헌이나 인터넷 자료에서는 타고르가 대체 몇 차례나 일본을 방문했는지 거의 찾을 수 없습니다. 또 1929년 <동방의 등불>이 깜짝 등장했을 때의 정황도 구체적으로 알려져 있지 않습니다. 어쨌거나 결론적으로 타고르가 한국을 방문할 생각이 있었지만 신병 문제로 무산되고 말았습니다. 일제의 방해 때문이라는 것은 구체적으로 논증된 바 없는 듯싶군요.

타고르의 방일 기록은 정확한 날짜를 찾지 못해서 대강 연월만 정리해 둡니다.

첫 번째 방일: 1916년 5월 19일~9월 2일

두 번째 방일: 1917년 1월~2월

세 번째 방일: 1924년 6월

네 번째 방일: 1929년 3월

다섯 번째 방일: 1929년 5월~6월

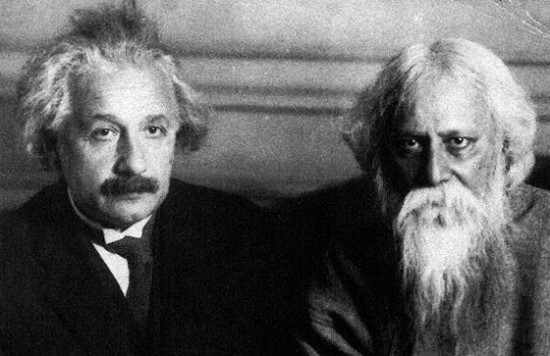

그러고 보니 1920년대에 아인슈타인도 한국을 방문할 뻔했고 타고르도 한국을 방문할 뻔했지만 둘 다 오지 못했군요. 아인슈타인과 타고르가 함께 찍은 사진이 눈에 띄어 한번 올려 봅니다. 1930년 7월 13일 베를린에서 만났을 때 사진이라 합니다.

● ● ● ● ●

어쨌거나 타고르 이야기는 끝나지 않았고 진학문 이야기도 아직 멀었군요. 타고르 이야기는 오천석, 김억, 정지용, 한용운으로 쭉 이어져야 해서 감당하기 어려울 것 같습니다. 그건 조금 나중으로 미루고 일단 진학문에게 돌아가 보죠. 에효효~

■ 한 가지를 더 덧붙여 둡니다. 원시

1916년 7월 요코하마의 산케이엔(삼계원)에서 타고르를 만난 스물두 살의 진학문...... 진학문은 대체 어떤 청년이고 어쩌다 그 자리에 끼었던 걸까요?

진학문에 대해서는 알려진 바가 적은 데에다가 청년 시대는 더더욱 그렇습니다. 진학문이 타고르와 만난 이야기나 타고르를 처음 소개한 사정조차 제대로 정리되지 않은 것을 보면 대강 알 만하죠.

진학문은 1894년 12월생인데, 만년에 남긴 회고에 의하면 서울 토박이입니다. 진학문은 지금의 명륜동에 해당하는 숭삼동에서 태어났다고 합니다. 그런데 민족문제연구소에서 펴낸 《친일인명사전》을 보면 이천 출신으로 되어 있어서 확실치 않습니다.

아닌 게 아니라 진학문도 자신의 가계나 집안에 대해서 이렇다 하게 남겨 둔 말이 별로 없습니다만 언뜻언뜻 비치는 말뜻호락호락한 집안은 아닌 듯싶습니다. 자세하지는 않지만 육당 최남선 집안과는 가깝지는 않으나 혼인으로 얽혀 있다고 하네요. 또 인천 출신의 극작가로 열 살 아래인 진우촌이 진학문의 재종손이라는 것 정도......

첫 번째 유학 시절

진학문이 일본으로 처음 유학 길에 오른 것은 열세살 때인 1907년입니다. 입학시험을 치러 게이오의숙 보통부에 입학한 것은 이듬해인 1908년입니다. 하지만 가세가 기운 탓에 학비가 끊겨 1909년에 돌아오고 말았습니다.

어린 나이였고 짧은 유학 시절이었지만 그사이에 진학문은 아주 뜻깊은 흔적을 남겨 두었습니다. 일본 유학생들이 발행한 잡지에 몽몽(夢夢)이라는 필명으로 두 편의 단편소설을 발표했기 때문입니다. 1907년 5월에 발표된 <쓰러져 가는 집>과 1909년 12월에 발표된 <요조오한(四疊半)>의 작가가 바로 진학문입니다.

<쓰러져 가는 집>과 <요조오한>은 근대적인 단편소설의 선구로 일찌감치 주목받은 작품입니다. 다만 몽몽의 정체가 진학문이라는 사실은 거의 알려지지 않았습니다. 실은 진학문이 겨우 열세 살, 열다섯 살 때 쓴 소설인데 말이죠.

이 층 위 남향한 요조오한이 함영호(咸映湖)의 침방, 객실, 식당, 서재를 겸한 방이라. 장방형 책상 위에는 산술 교과서라 수신 교과서라 중등 외국지지(地誌) 등 중학교에 쓰는 일과 책을 꽂은 책가(冊架)가 있는데, 그 옆으로는 동떨어진 대륙 문사의 소설이라 시집 등의 역본(譯本)이 면적 좁은 게 한이라고 늘여 쌓였고 신구간의 순문예 잡지도 두세 종 놓였으며 학교에 다니는 책 보자는 열십자로 매인 채 그 밑에 벌였으며 벽에는 노역복을 입은 고리키와 바른손으로 볼을 버틴 투르게네프의 소조(小照)가 걸렸더라.

1909년에 발표된 <요조오한>의 첫 대목입니다. 고리키와 투르게네프의 초상이 걸린 사 첩 반짜리 작은 방...... 아마 열다섯 살 진학문이 머문 하숙방 풍경에 가까우리라 짐작됩니다. 뻔한 하숙방 모습이지만 고리키와 투르게네프의 얼굴이 특히 인상적이죠? 이 방의 풍경은 훗날의 진학문에게도 오래도록 기억되었을 터입니다.

그건 그렇고...... 다시 서울에서 노닥거리게 된 진학문은 1909년 보성중학에 입학했습니다. 진학문의 말에 따르면 동네에 있던 보성중학 운동장에서 공을 차며 놀다가 입학했다는군요. 그때 알게 된 사람이 운동부 축구 선수 변영태...... 수주 변영로의 둘째 형입니다. 영문학자의 길을 걸은 변영태는 훗날 국무총리를 지내기도 했죠.

그렇게 해서 1912년에 보성중학을 마친 진학문은 경남 진주에서 잠시 교사 생활을 했다고 합니다. 진학문이 진주에 머문 것은 고작 몇 달 정도로 보이는데 어떤 인연으로 갑자기 진주까지 내려갔는지 잘 모르겠습니다.

두 번째 유학 시절

열아홉살이 된 1913년에 진학문은 다시 일본으로 유학을 떠났습니다. 이번에는 와세다 대학 영문과에 입학했는데 1914년에 또 뛰쳐나왔습니다. 최고의 문학 학부요 영문학의 메카라 일컬어진 와세다 영문과였는데 왜 또......?

아마 학비 문제도 걸리긴 했을 텐데 아무래도 영문학이 맘에 안 들었나 봅니다. 1914~1915년에 진학문이 어디서 무슨 일을 했는지는 잘 모르겠지만 1916년에 이번에는 도쿄외국어학교 러시아문학과에 입학했습니다. 고리키와 투르게네프의 나라...... 와세다를 뒤쳐 나올 정도면 보통 열정이 아닌 게 틀림없습니다. 어째 폼새를 보아 하니 한 번으로 끝날 일도 아니겠죠?

바로 그 무렵...... 학교를 옮길 무렵 놀면서 진학문은 유학생 잡지 <학지광>에 글을 발표했습니다. 이번에는 번역입니다.

바로 그 무렵...... 학교를 옮길 무렵 놀면서 진학문은 유학생 잡지 <학지광>에 글을 발표했습니다. 이번에는 번역입니다.

러시아 작가 코롤렌코, 안드레예프, 자이체프, 체호프의 단편소설을 잇달아 번역했고 투르게네프의 시를 번역했습니다.

진학문은 러시아 문학에 흠뻑 빠져 있었던 셈입니다. 진학문이 번역해 내놓은 것은 두말할 나위도 없이 최초의 러시아 단편소설 번역입니다.

진학문이 타고르를 만난 1916년 7월 11일...... 그때는 바로 진학문이 도쿄외국어학교 학생 시절이었고 러시아 문학에 깊이 취해 있을 때였습니다.

잠시 미뤄 둔 문제입니다만...... 간다(神田)의 하숙방 시절부터 진학문의 절친은 동갑내기인 해공 신익희입니다. 또 최남선의 아우이자 역시 진학문과 동갑내기인 최두선도 함께했습니다. 타고르를 만난 두 명의 한국인 가운데 하나인 C군이란 어쩌면 신익희나 최두선일지도 모르겠습니다. 앞에서 제가 슬쩍 언급하고 만 정노식까지....... 왜 이리 C가 많은지 원......

인생의 우연

막상 진학문은 도쿄외국어학교도 제대로 마치지 못했습니다. 1918년에 갑자기 자퇴해서는 귀국해 버렸기 때문입니다. 이번에는 최남선이 꼬드겼습니다. 마침 <매일신보>에 취직 자리가 났으니 서둘러 들어오라는 것....... 사실 망설일 이유가 없습니다. 당대 최고의 청년 명사 최남선이 마련해 놓은 자리인 데에다가 1910년대에 단 하나밖에 없는 한국어 중앙 일간지 <매일신보>였으니까요.

진학문은 냉큼 귀국했습니다. 그런데 문제가 생겼네요. 돌아와 보니 마련해 놓았다는 자리가 날아가 버린 겁니다.

무슨 일인고 하니...... 최남선이 <매일신보> 측의 부탁을 받고 주선한 그 기자 자리라는 게...... 멀쩡하게 공부하고 있던 유학생을 불러들인 자리라는 게...... 실은 천풍 심우섭이 퇴직하기로 되어 있던 자리였습니다. 심우섭은 <매일신보> 기자였고 연재소설을 맡기도 했거든요.

심우섭...... 심훈의 맏형 심우섭 말입니다. 휘문고보 1회 졸업생이자 이광수의 《무정》의 빛나는 조연 신우선 말입니다. 앞의 포스트에서 본 그 개구쟁이 표정의 심우섭이 중국으로 유학 가겠다 해서 기자 겸 연재소설가 자리를 급급히 채운 건데...... 그 심우섭이 신문사를 그만두지 않겠다고 한 거죠. 아니아니...... 실은 그만두지 못한 사정이 있었습니다.

사정인즉...... 심우섭이 한창 연애하고 있던 모 여성을 떼어 버리지 못한 사태...... 하여간 심우섭은 타고난 바람둥이였을 공산이 큽니다. 그 여성은 아마도 평양 기생으로 이름 높은 김초월일 가능성이 높습니다.

■ 심우섭과 김초월의 이야기에 대해서는 이곳을 참고.

얼핏 봐도 《무정》을 안 떠올릴래야 안 떠올릴 수가 없는 사태...... 어쨌거나 문제는 진학문이 졸지에 낙동강 오리알 신세가 된 겁니다. 이런 사태를 업계 전문 용어로는 [나가리]라 부르기도 하죠. ㅉㅉ

심우섭 때문에 당황한 최남선과 <매일신보> 측은 어쩔 수 없이 진학문을 <매일신보> 본사라 할 수 있는 <경성일보>에 입사시켰습니다. <경성일보>는 한일병합과 함께 진행된 대대적인 언론 통폐합의 산물인 초대형 관제 언론기관이요 일본어 일간지입니다. 실은 <매일신보>라는 것도 <경성일보>의 자매지요 하위 부서에 불과했습니다.

그렇다 쳐도 진학문이 낙하산이 된 것만은 틀림없습니다. <경성일보>에서 천대를 받은 진학문은 얼마 못 버티고 사표를 던지고 다시 일본으로 건너갔습니다.

진학문도 보통내기는 아닌 것이...... 일본에서 요시노 교수라는 이를 찾아가 추천서 두 장을 어렵잖게 받아서는 오사카로 향했습니다. <오사카 마이니치 신문(대판매일신문)>과 <오사카 아사히 신문(대판조일신문)>의 문을 두드린 겁니다. 두 신문 모두 본사가 도쿄가 아니라 오사카였습니다. 진학문은 인기가 더 좋은 <오사카 마이니치 신문>을 먼저 찾아갔는데 마침 편집국장이 자리를 비운 탓에 <오사카 아사히 신문>에 취직되었습니다. 그러고는 경성지국으로 발령을 받아서 다시 귀국 길에 올랐습니다. 그게 진학문이 스물네 살 때 벌어진 일입니다.

이런 와중에도 진학문은 또 몇 편의 중요한 글을 발표했습니다. 1917년에는 <학지광>에 <부르짖음(Cry)>이라는 중요한 단편소설을 발표했고 최남선의 <청춘>에는 모파상의 <더러운 면포>를 번역해 내놓았습니다. 역시 한국에서 처음으로 번역된 모파상 소설입니다. 진학문은 이때부터 순성(舜星)이라는 호를 쓰기 시작했습니다.

그리고 <매일신보>에는 아주 파격적인 번역소설을 연재하기 시작했습니다. 심우섭이 연재한 <산중화>라는 번역소설에 바로 뒤이어 자리를 넘겨받았거든요. 제목은 구태의연하기 짝이 없는 《홍루》...... 하지만 놀랍게도 원작은 알렉상드르 뒤마 피스의 《춘희》를 번역한 소설입니다. 동백꽃을 들고는 파리를 들었다 놨다 하는 일류 매춘부 마르그리트의 이야기 말입니다.

소설 《홍루》는 불란서의 이름 높은 소설가 뒤마 씨의 걸작으로 세계 여러 나라 말로 번역되어 수백만 남녀의 눈물을 흘리게 한 유명한 소설이라. 달 같고 꽃 같은 곽매경의 다정다한한 일생의 기록을 보고 누구라서 어여쁘다고 칭찬하지 아니하며 가엾다고 눈물을 흘리지 아니하리오. 자고로 미인은 박명하다 하지마는 매경이처럼 박명한 사람은 세상에 드물리라. 그 고운 얼굴에 그 좋은 재주에 그 좋은 명성에 천하 사람의 사랑을 한 몸에 모으면서 사랑하는 남자를 위하여 갖은 고락을 다 겪다가 마침내 이역의 원혼이 되니 그의 남긴 책 한 권만 그의 기념의 되어 사랑하던 남자의 아홉 구비 창자를 끊도다. 이 미인 매경의 파란 많고 층절 많은 일생이 대문호 뒤마 선생의 신령한 붓 끝에 이슬이 되어 세계적 걸작 《홍루》 일 편이 되고 이것이 다시 청년 문사로 명성이 쟁쟁한 순성 진학문 군의 유창하고 염려한(─아름답고 고운) 붓을 거쳐 조선 문단에 옮겨 심게 되니 실로 새로 일어나는 조선 문단의 다행일뿐더러 애독자 여러분의 차마 놓지 못할 애독물이 될 것이라. 대환영 대갈채를 받던 천풍 군의 《산중화》가 끝나기를 기다려 본지상에 연재될 것이오니 독자 여러분은 잠깐 기다리소서.

눈치 채셨겠지만 곽매경이라는 여성이 바로 마르그리트...... 알렉상드르 뒤마 피스의 소설이 번역된 것도 처음이지만 고급 매춘부가 주인공으로 등장한 소설도 물론 처음이었습니다. 하여간 진학문은 겁이 없었습니다.

그런데...... 어라? 진학문이 설마 고리키와 투르게네프를 배신하고 프랑스 문학으로 돌아선 걸까요?

붙박이 결혼과 떠돌이 운명

진학문이 <오사카 아사히 신문>의 경성지국 기자가 되어 보란 듯이 돌아온 일은 해프닝에 가까웠지만 진학문에게는 중요한 전환점이었습니다. 조선총독부 출입 기자가 되었기 때문입니다. 요즘 말로 하면 청와대 출입 기자인 셈이고 경우에 따라서는 감히 총독과 독대도 가능합니다. 자칭 조선총독부 출입 한국인 기자 1호입니다.

그사이 삼일운동이 일어났고 진학문에게도 이런저런 변화가 있었습니다.

진학문이 스물여섯 살이 된 1920년 3월에 앞에서 말한 미모의 부인 미야자키를 진씨로 창씨개명시켜 결혼했습니다. 그리고 4월에 창간된 <동아일보>에 뛰어들어 초대 논설위원, 정치경제부장 겸 학예부장을 맡았습니다. <동아일보>에 염상섭을 끌어들인 것도 진학문입니다.

진학문은 일본인 부인과 평생 동안 금슬 좋게 살았습니다만 다른 데에서는 영 그렇지 못했습니다. <동아일보> 역시 두세 달 만에 그만두었거든요. 와세다 대학, 도쿄외국어대학, 신문 기자...... 무엇 하나 제대로 끝을 보지는 못했죠. 그나마 졸업했다는 보성중학교도 왠지 의심스러워질 정도입니다. 하지만 부인과는 그 뒤로 55년 동안 내내 함께했습니다. 거꾸로 말하자면 진학문의 부인 진수미는 결혼 후 55년 동안 내내 떠돌이와 함께해야 했습니다.

<동아일보>를 그만두고 뛰쳐나온 진학문은 이번에는 어디로 떠돌아다니기로 한 걸까요?

갓 차린 신혼살림에다가 <동아일보> 창간 주역 진학문....... 진학문은 왜 갑자기 <동아일보>를 뛰쳐나왔을까요? 스물여섯 살의 번역가 진학문은 또 어디로 떠나고 싶었던 걸까요?

열다섯 살 도쿄 유학 시절 간다의 사 첩 반짜리 하숙방에 고리키와 투르게네프의 초상을 붙여 놓았던 번역가 진학문...... 진학문은 스물두 살 적에 타고르를 만났고, 때로는 모파상이나 마르그리트에게, 때로는 후타바테이 시메이에 빠졌지만 끝내 달려가고 싶은 곳은 모스크바였습니다. 진학문이 꿈꾼 것은 타고르의 나라도, 셰익스피어의 나라도 아니라 바로 고리키와 투르게네프의 나라였습니다.

의문의 방랑길

진학문은 우선 일본으로 건너가 상하이를 거쳐 해삼위(블라디보스토크)에서 시베리아 철도를 타고 모스크바에 갈 계획를 세웠습니다.

진학문은 상하이의 불란서 조계에서 머물며 조소앙, 홍명희와 어울렸습니다. 일찍이 유학 시절의 친구들입니다. 그리고 부친과 친분이 두터웠다는 중국인 유력 인사의 도움으로 해삼위에 들어갔습니다. 상하이에서 인도인 호위병이 지키는 저택에 살았다는 중국인 유력자는 쑨원의 광둥 정부 국무원 총리 돤치루이(段祺瑞)인데 위안스카이(원세개)와도 교분이 깊었습니다.

스물여섯 살의 진학문이 돤치루이의 저택을 방문하고 환대를 받을 정도라...... 대체 진학문의 부친이 누구이고 어떤 집안인지 궁금합니다만 진학문은 입을 다물었습니다.

어쨋거나 노잣돈을 두둑이 얻은 진학문은 블라디보스토크에 무사히 들어가서 이시영의 집에 머물렀습니다. 그런데 모스크바로 가노라는 진학문의 말에 이시영이 펄쩍 뛰면서 겁을 잔뜩 준 모양입니다. 한마디로 언제 홍마적(紅馬賊)이 뛰쳐 나오고 어디에서 쥐도 새도 모르게 죽을지도 모른다는 거죠.

그래서 모스크바로 가서 러시아 문학에 흠뻑 취해 보리라 결심했던 진학문은...... 그냥 돌아와 버렸습니다. 으잉? 뭐?? 뭣이라???

이건 또 뭐죠? 이상하죠? 열세 살에 꿈꾸기 시작해서 스물여섯 살에 겨우 모스크바의 코앞까지 도착했는데 거기에서 되돌아가다니......

아닌 게 아니라 진학문의 모스크바행에는 여러 가지 의문이 남습니다. 아직 조심스러운 대목이기는 합니다만 학계 일부에서는 진학문의 행적이 사실상 조선총독부에 의해 치밀하게 계획된 밀정 노릇이 아니었을까 의심하기도 합니다.

얼마 뒤 다시 상하이에 건너갔을 때에도 진학문은 안창호, 이광수와 만났고 이동휘, 이시영의 밀명을 받아 돌아왔다 합니다. 갑신정변의 주역 박영효를 상하이로 끌어내라는 것...... 진학문의 진술에 의하면 박영효는 진학문의 부친과도 친분이 있었기 때문에 그런 밀명이 가능했다고 합니다. 박영효가 부친의 주량을 익히 알고 있었다는 것....... (진학문은 이번에도 요 대목에서 입을 닫았습니다. 그래서 부친이 대체 누구길래......??)

적어도 상하이에 망명한 이광수의 무사 귀국을 주선한 막후 장본인이 바로 진학문이라라는 것은 꽤 알려져 있습니다. 임시정부 요인 이광수는 실제로 국경을 넘어 서울로 무사히 걸어들어 올 수 있었고 감옥으로 직행하지도 않았죠. 그뿐만 아니라 조선총독과 면담하기까지...... 그럴 수 있었던 데에는 이광수가 귀국하자마자 재혼을 기다리고 있던 허영숙의 협력도 있었던 모양입니다. 따지고 보자면 일본 유학 시절에 허영숙을 놓고 이광수와 진학문이 한때 겨루기도 했으니 인연 치고는 참 거시기합니다. (하기야 뭐 유학생 사이에서 염문으로 엎치고 덮친 이들이 한둘이 아닙니다만......예컨대 최승구와 나혜석, 나혜석과 김우진, 이광수와 나혜석, 나혜석과 허영숙, 이광수와 허영숙, 허영숙과 진학문....... 뭐 대충 이딴 식......)

어쨌든 한 번은 서백리아(시베리아)로 떠난 진학문...... 과연 진학문은 고리키와 투르게네프를 꿈꾼 것일까요? 아니면 단지 임시정부 요인을 염탐한 밀정이었을까요?

비운의 백자서이(伯刺西爾)

속내를 알 수 없는 방랑에서 돌아온 진학문은 이광수 컴백의 배후이기도 했지만 최남선 컴백의 일등공신이 되기도 했습니다. 1921년 10월에 가석방된 최남선은 진학문과 손잡고 1922년 9월에 시사 주간지 <동명>의 발행 허가를 얻어 내는 데에 성공했습니다. 최남선과 진학문의 공조는 1924년 3월 <시대일보> 창간에 이르기까지 쭉 이어졌습니다.

1922~1924년 무렵에 드디어 진학문은 다시 번역가로 돌아왔습니다. 1922년 1월부터 일본 근대소설의 개척자 후타바테이 시메이의 소설을 <소의 암영>이라는 제목으로 번안해서 <동아일보>에 연재하기 시작했습니다.

번역이냐 하면 완전한 번역도 아니요 그러면 창작이냐 하면 물론 창작도 아니다. 밥도 아니요 떡도 아닌 속칭 버무리. 밥데기가 보면 비웃겠고 떡 장수가 보면 노하겠으나 아직 비웃음을 받거나 노함을 받을 만한 자격도 없는 초대......

그해 8월부터는 고리키의 <첼카슈>를 연재했습니다. <첼카슈>는 고리키의 소설이 신문에 연재된 효시입니다. 사실 진학문은 딱 한 달 전인 1922년 7월에도 <신생활>이라는 잡지에 고리키의 단편소설을 번역해서 내놓은 바 있습니다. 염상섭이 《만세전》의 원형인 《묘지》를 처음 발표한 바로 그 잡지의 꼭 그 호입니다. (→ 최남선의 <만세>와 염상섭의 《만세전》 참고)

그런가 하면 <동명>과 <시대일보> 시절에 염상섭, 현진건, 변영로를 끌어들인 것도 바로 진학문입니다. 특히 <동명>에 빼어난 번역 작품이 여럿 실렸던 것은 최남선도 최남선이려니와 진학문의 공이 컸으리라 짐작됩니다. 진학문 자신도 <동명>에 모파상의 소설을 번역해서 내놓기도 했고요.

그러고 보자면 모스크바를 포기한 진학문은 다시 번역가로...... 고리키 번역가이자 모파상 번역가로 되돌아온 듯싶습니다. 하지만 1927년 4월 10일 오전 10시 경부선 열차...... 진학문 일가가 몸을 실었습니다. 진학문, 부인 진수미, 그리고 어린 딸 진기(秦奇)가 향한 곳은 도쿄도 아니요 상하이도 아니요 모스크바는 더더욱 아니었습니다.

백자서이(伯刺西爾)...... 지구 반대편에 있다는 브라질이었습니다. 브라질이라니...... 1927년 4월의 브라질이라니......

진학문이 대체 왜 브라질 이민을 떠났는지는 분명치 않습니다. 한때 청진동 학교 앞에서 [문화상회]라나 하는 문방구를 열었다가 쓴맛을 보기는 했지만 느닷없이 브라질로 떠날 정도는 아니었습니다. 어쩌면 브라질로 왜 떠났는지는 중요하지 않을지도 모릅니다. 브라질에서 무엇을 하며 살았는지도 중요하지 않을지 모릅니다.

진학문에게 훨씬 더 중요한 것은 꼭 일 년 만인 1928년 4월 7일 오후 7시 40분 기차로 다시 서울에 내렸다는 사실...... 그런데 이번에는 진학문과 부인 단 둘이 돌아왔다는 사실입니다.

네, 그렇습니다. 일 년 전 같은 곳에서 함께 떠난 어린 딸은 돌아오지 못했습니다. 브라질에서 딸이 전염병에 걸리는 바람에 그곳에 묻고 돌아와야 했기 때문입니다.

‘문(文)’ 자를 뗀 곳

브라질에서 돌아온 진학문은 계명구락부에 드나들기도 하고 이런저런 재계 조직에 참여하기도 했습니다만 뚜렷한 성공을 거두지는 못한 것 같습니다. 진학문의 행적이 다시 드러난 것은 십여 년 뒤인 1930년대 중반부터입니다.

그 무렵 진학문의 면면은 길게 설명하느니 《친일인명사전》을 요약하는 편이 수월할 것 같습니다. 진학문은 1934년 관동군 촉탁, 만주국 협화회 촉탁을 시작으로 만주국에 깊숙이 관여하기 시작했습니다. 1936년에는 <만몽일보> 고문을 지냈습니다. 진학문은 이번에도 염상섭을 만주로 불러들였고 염상섭은 <만선일보> 편집국장을 맡았습니다. 최남선은 머잖아 만주 건국대학 교수로 부임할 참이었습니다. 최남선, 진학문, 염상섭의 질긴 인연이 끝내 만주국까지 이어지고 만 셈입니다.

진학문은 1937년부터 만주국의 고위 관료로 등용되고 만주 최대 조직인 만주국 협화회 간부로 활동했습니다. 진학문은 친선 사절의 사명을 띠고 유럽을 순방했고 독일과 이탈리아 정부에서 훈장을 받기도 했습니다. 마흔네 살 때 파리에서 찍은 것으로 보이는 진학문의 멋진 모습(아래 사진)은 기실 만주국의 수뇌부가 유럽 순방 길에서 잠시 낭만에 젖은 여유로운 장면 가운데 하나일 따름입니다.

1940년에 들어서면서 진학문의 이름은 하타 마나부(秦學)로 바뀌었습니다. 창씨개명을 하자면 대개 한 글자를 더 집어넣곤 했는데 진학문은 오히려 맨 끝의 ‘문(文)’ 자를 떼어 버렸습니다. 부인의 성씨를 의식해서였을까요?

진학문의 명함도 여러 장으로 늘어났습니다. 그중에서 자본금 5천만 원이라는 만주생활필수품 주식회사의 상무이사에 취임한 사실이 눈에 띕니다. 처음에는 만주국의 본사에서, 태평양 전쟁 시기에는 경성지사로 내려와서 전시 물자의 관리, 공급, 통제를 지휘했다는 뜻입니다.

시간을 한참 건너뛰어 만주국 장교 출신의 박정희 정권 시절인 1963년에 전경련 부회장에 오른 재계 인사 진학문의 앞길은 그렇게 결정되어 갔습니다. 그것이 시대의 비극이라면 다른 한편에서는 진학문의 비극도 되풀이되었습니다.

진학문과 진수미 부부는 1941년에 아들을 얻었습니다. 진신일(秦新一)? 하타 신이치(秦新一)? 어떻게 읽어도 상관없습니다. 어떻게 읽어도 아들이었으니까요. 브라질에서 딸을 잃고 돌아온 뒤 13년 만에 얻은 아들...... 그 아들을 1944년에 그만 또 잃고 말았습니다. 이미 진학문의 나이 쉰...... 악몽이 거듭될 때마다 가위에 눌리던 시절의 일이었습니다.

운명의 길

1945년 8월에 해방이 되고 보니 진학문이 설 자리가 마땅할 리 없었습니다. 진학문은 도망치듯이 일본으로 건너가야 했습니다. 반민특위가 바짝 죄어 오기도 했거니와 어차피 부인을 생각해서라도 일본이 더 편할 수밖에 없었습니다.

진학문과 진수미 부부는 1948년 8월 일본으로 떠났는데 그 앞뒤의 행적은 분명치 않습니다. 진학문의 재기는 이승만 정권에서 외무부 장관에 오른 변영태의 도움을 통해 다시 재계 인사로 복귀하면서 이루어졌습니다. 왕년에 보성중학교 운동장에서 함께 뽈 차던 그 변영태 말입니다. 그 끝머리가 해방 후 한국 최대의 재벌 조직인 전경련 부회장까지 이어진 셈이지요.

진학문의 사진을 다시 들여다봅니다.

진학문의 만년 초상을 보노라면 타고르를 만나던 청년 시절의 눈빛을 도무지 떠올릴 수 없을 만치 너무나도 변했습니다. 고리키와 투르게네프를 꿈꾸었던 번역가 몽몽, 번역가 순성의 흔적이 조금이라도 남아 있을까요? 또는 젊은 날의 진학문 초상에서 서백리아로, 백자서이로, 만주로, 일본으로 떠돌지 않으면 안 되었던 불운한 번역가의 운명을 읽어 낼 수 있을까요?

간다 거리의 하숙방에서 고리키와 투르게네프의 세계를 열망한 번역가를 브라질과 만주에서 헤매는 풍운아로 만든 운명이란 대체 무엇이란 말입니까?

(끝)

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.