조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

詩는 뜸을 잘 들여야 한다...

2016년 05월 24일 22시 12분

조회:4330

추천:0

작성자: 죽림

13강] 시의 마무리(1)

그 동안은 시의 시작, 행과 연에 관해서 공부를 했습

니다만 이 시간엔 시의 마무리에 대해서 공부를 하고

자 합니다.

모든 것에는 시작과 끝이 있듯이 시에도 시작과 마

무리가 있습니다. 시를 시작하는 것이 곤혹스러웠

듯이 시의 마무리 또한 저를 무척 곤혹스럽게 하곤 합

니다. 아마 여러분들도 꼭 시가 아니라도 무슨 글을

쓰는데 마무리 짓기가 어려웠음을 경험 했을 것입니다.

오늘부터 몇시간 쯤 시의 마무리에 대해서 공부하기

로 합니다.

시의 마무리란 그 시의 완결을 의미합니다. 시를 어

떻게 끝낼 것인가 하는 것은 시를 어떻게 시작할 것

인가 하는 문제와 비슷합니다.

그래서 시인들의 대부분은 첫 행의 이미지를 떠올리

기 위해 많은 노력을 하듯이 시의 마무리 작업도 그

만큼 중요시 합니다.

시의 마무리는 어떤 의미에서는 종결이 아니라 미완

성의 묘미를 갖게도 합니다. 그 것은 그 안에 여운

이 남기 때문입니다.

뭔가 말 할 것을 다 못한 듯한 미진한 아쉬움이

아니라, 시의 감동이 한 순간에 사라지지 않고 조용

히 남겨주는 그 여운이야말로 깊은 맛을 주는 것이

될 것입니다.

먼저 김춘수 시인의 마무리에 대한 의견을 들어보기

로 할까요?

시의 마무리를 어떻게 하는가 하는 것은 일정하지 않

다. 다만 한 가지 말 할 수 있는 것이 있다. 그 것은

의미를 죽이더라도 리듬이나 멜러디를 살리려는 노력

을 하게 된다.리듬이나 멜러디가 마음에 들지 않으면

언제까지나 그 시는 미완성인 것으로 치부된다. 다음

과 같은 것은 그 한 예다.

잊어다오.

어제는 노을이 죽고

오늘은 애미메꽃이 핀다.

잊어다오. 늪에 빠진

그대의 아미,

휘파람 새의 짧은 휘파람.

의미가 자꾸만 자기를 주장하고 있기 때문에 몹시

거북하다. 이런 모양으로 일단 발표는 했지만, 나로

서는 매우 불만이고, 따라서 지금도 그 마무리를

하고 있는 중이다. 중간보고는 다음과 같다.

어제는 노을이지고

오늘은 애미메꽃이 핀다.

잊어다오. 늪에 빠진

그대의 아미

휘파람새의 짧은 휘파람

다음은 박이도 시인의 마무리에 관한 의견을 들어

보기로 하겠습니다.

내가 시 한 편을 마무리할 때 부딪치는 고충은 대개

두 가지로 생각해 볼 수 있다.

첫째 시 전 편에서 이야기하려고 한 내용과 감성이

어느 정도 정확히 표현되어 있는가를 독자의 입장에

서 감상해 보는 것이다.

이 경우 나는 흔히 마지막 연에서 많은 불만을 느끼

고 이를 수정하거나 경우에 따라선 완전 삭제해 버리

는 경우가 많다.

이는 시의 내용성를 지나치게 의식하게 되는 나 자신

의 좋지 못한 습관에서 연유된 것 같다. 어떤 때는

사상적 논문의 결론같이 엉뚱한 마무리도 되는 수가

있고, 무슨 표어같은 맺음이 되는 것을 흔히 발견하

게 된다. 청탁 받아 성급히 썼던 시편들속에서 이런

불만을 느낄 경우가 많다.

다음엔 언어의 문제다. 앞에 인용한 엘리어트의 말처

럼 이 시대의 호흡이며 이 시대의 지역성을 염두에

둔, 그러면서 내 자신의 감성을 가장 승화시킬 수

있는 언어를 선택하는 문제이다.

이 것이 시를 써 놓고 내가 가장 겁나게 생각하는 것

이다. 특히 언어 선택의 문제는 내 관심에 비해 지금

까지 너무 소홀이 다뤄졌다. 나는 이 문제를 내 시작

의 한 과제로 삼고 있기도 하다.

시를 써놓고, 혹은 이미 발표한 것이라도 다시 손대고

싶은 것은 항상 마음 구석에 남아 있다. 그러나 그것

이 어느 정도 시일이 경과한 다음에는 오히려 작품을

죽이는 행위임을 여러번 경험했다.

마치 물에 젖은 재목과 마른 재목이 그 기능에 차이가

나듯 한 작품에 대한 마무리는 단시일내에 완결짓느

것이 효과적인 것 같다.

우선 두 분의 의견을 들었습니다. 마무리에 대한 것은

특별한 이론이 있을 수 없으므로 가능하면 많은 분들

의 견해를 듣도록 하겠습니다.

참고로 말씀드리지만 시의 마무리에 대해서는 조병무

님의 <시를 어떻게 쓸것인가>라는 교재의 내용을 설

명 드리고 있습니다.

다시 교재의 본론으로 들어 갑니다.

천천의 빛이 일시에 갈라지며 치솟을 때

바다는 천편의 공중으로 떠 있다

-이규호 [바다]-

그 때

나는 열리라

바다의 문을.

-조병무 [바다 앞에서]-

지금 잠들면 무서워,

지금 잠들면 무서워.

-박재능 [지금 잠들면]-

나는 너에게 하늘 한자락

덮어 주리라

-김준식 [햇살에 기대어 꽃이 피면]-

시의 마무리에서도 전체를 단정적으로 맺음하는 요소

와 호소적인 요소, 전체에 공감하는 요소, 호응적인

요소 등 여러가지의 유형으로 볼 수 있습니다. 다만

시의 마무리에서 그 한 행이 마무리 작업에 들어가느

냐 한 연이 마무리에 들어 가느냐 하는 것은 시인들

의 각각의 특성에서 달라질 수가 있읍니다.

그러므로 그 끝마무리가 단정적으로 나타나거나 명

령형이나 의문형, 명사형으로 나타나는 등 여러 갈

래로 나누어 볼 수 있습니다.

그 것은 시인이 갖고 있는 특성입니다만 다만 전체

시의 내용과 주제 언어의 율격과도 같아야 하니까

문제가 있긴 합니다. 그런가 하면 또 도치현상으로

내는 것도 있읍니다.

오직 너를 위하여

모든 것에 이름이 있고

기쁨이 있단다.

나의 사람아,

-김남조 [너를 위하여]-

이러한 마무리는 <나의 사람아>가 제일 끝행으로

와 있습니다. 사실은 <오직 너를 위하여>의 앞에

가는 것이 정치법입니다만 도치 현상을 씀으로써

<나의 사람아>가 애절하고 강렬하게 확대되어 우리

에게 감동을 주고 있습니다.

한성기 시인의 마무리는 어떠한가 들어보기로

하겠습니다.

나는 대게 밤에 시를 쓴다. 써 놓고는 얼마동안 들

떠 있다가 잠을 잔다. 그러나 이튿날 아침에 깨어

보고는 언제나 실망하고 만다. 누구나 경험하는

일이지만..........

그래서 요즘은 시가 되면 노트를 덮어 둔다. 이튿날

이 되어도 일부러 보지 않는다.

뜸 들이는 일. 아궁이 불을 걷고 밥이 퍼지기를

기다리는 시간..... 나는 노트를 덮어 두고 뜸이

들기를 기다리기로 한 것이다.

내 책상에는 대학노트가 쌓여 있다. 생각날 때마다

적어둔 시작노트, 한달 전에 쓴 것이 있고 두 달

전에 쓴 것이 있고 두 달전에 쓴 것이 있다. 또 더

오래 된 것도 있다. 나는 심심하면 이것들을 뒤적

뒤적한다. 뜸이 들었나 하고 슬쩍 떠들어보는 것이다.

그 중에서 이제 손을 대도 괜찮겠다 싶은 것이 있으

면 나는 체크해 두고 노트를 덮어 둔다. 얼마뒤에 다

시 체크해 둔 것을 떠들어 본다. 그래서 두 번 보고

세번 보아도 괜찮은 것이 눈에 뜨이고 그 것부터

마무리를 시작한다.

시 나름이다. 첫줄이 나가면서 끝줄까지 나간 것이

있다. 대개 소품이지만 한 두자쯤 손을 보면 된다.

그러나 노상 그럴 수 없다. 대부분은 애를 먹인다.

헐거운데를 조이고 조인데를 풀고 잘라내고 붙이고

그러다 보면 노트가 빡빡해진다. 결판을 내지 못하고

도로 노트를 덮어 둘 수 밖에 없다.

그러나 이것 말고도 안되는 소리지만 청탁에 쫓길

때가 문제다. 작품은 보내야겠고 작품은 없고...

몸이 부쩍 단다. 이런 때 나는 흔히 둑으로 나간다.

둑길을 걸으면서 생각하는데 그래서 빠듯이 마감에

대는 수가 있다. 그러나 이렇게 쫓겨서 쓴 작품은

대부분이 타작이다.

둑길, 나는 평소에도 둑길에서 시를 생각한다. 생각

하면서 걷고 걸으면서 생각하는 버릇,,, 내를 끼고

도는 둑길은 요즘 내게 둘도 없는 벗이다.

시는 내가 쓰면서 내가 쓰는 것이 아니라는 생각이

든다. 사실 시는 누가 와서 거들어주는 것 같다.

내 경우 둑길과 같이...

어디서 붓을 뗄 것인가. 어려운 일이다. 마무리를

하다 보면 이 건 마무리가 아니라 대폭 수술을 하는

일도 있다. 그래서 처음 발상과는 전연 다른 작품이

되는 수도 있고 또 조이고 잘라내다 보면 오히려

작품을 버려 놓는 일도 없지 않다.

시는 뜸을 잘 들여야 한다. 서둘지 말고 되도록 오래

두고, 그래서 원고지에 옮겨야 하는데..... 나는 언제

나 서둘다가 작품을 망치는 일이 많다.

제가 이 번 강의에 선배 시인들의 의견을 많이 올리

는 것은 어려운 이론 보다는 이런 경험담이 여러분

께 더 도움이 될 것 같아서 입니다.

말하자면 시의 시작이나 마무리가 어떤 이론이나

원칙이 있을 수 없다는 것이지요. 그래서 천이면

천, 작가에 따라서 그 견해가 다 같다고 할 수는

없습니다.

그래서 여기 올리는 선배 시인들의 글은 다만 참고

만 할 뿐이지 그대로 하라는 말은 아님을 말씀드립니다.

강의를 마치기 전에 좋은 시를 한 편 올리고 읽어

보기로 하겠습니다.

김명리님의 <멀리 산그늘 속으로>입니다.

멀리 산그늘 속으로 새 두 마리 난다

텅 빈 이월 하늘에 물보라 친다

石間朱 빛깔로 꽁지가 얼어붙어 저 새들

아직 근육이 파아란 잔가지들을 물고

어디 어디까지 날아가나

일몰의 내 집 창유리에 성기게 붓질한

채색 세한도로 서려오는 천마산

며칠째 뒤숭숭하던 하늘이

천마산 팔부 등성이쯤에

한 줌 싸락눈을 뿌리고 간다

응혈에 좋다는 사슴을

백마리도 더 키우는 베델농원 위로

저녁밥 끓이는 매캐한 불빛들

唐草, 모란문[牧丹文]으로 겨루며 흩어지고

내달리던 天馬가 갈기를 곧추세우며

우뚝 멈추어 선 자리

듬성한 눈발 맞으며 교목의 가지들이

안으로 휘듯 웅크리듯 오롯 벌리어 있으니

문 처닫고 서서 짐짓 흔들어보는 萬里 밖

오래된 누옥의 서까래 들보 층층이 들썩거리고

그 아래 봄빛 사나워라. 내 집 창유리를 거듭 울리는

우당탕 쿵탕 저 또 雪害木 부러지는 소리

이해를 돕기 위해 남진우님의 해설을 곁들여

싣습니다.

"자연 서경을 그리는 김명리의 필법이 한결 깊어

졌다. 군더더기 없는 묘사로 그는 늦겨울 일몰 무렵

집 유리창에서 바라본 바깥 풍경을 잔잔한 화폭에

담고 있다. 그 스산한 풍경 속에서 세상은 고요히

정화된다. 시의 결미를 장식하는 <우당탕 쿵탕 저

또 雪害木 부러지는 소리>는 화자가 위치한 공간

바깥에서 들려오는 소음이 아니라 그의 내면에서

발원한 억제할 수 없는 어떤 충동의 감각적 표상일

것이다."

==========================================================================

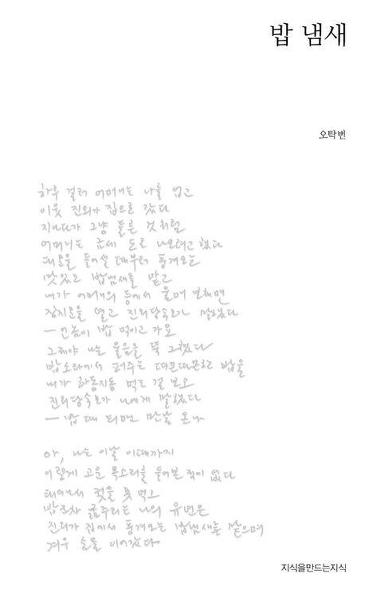

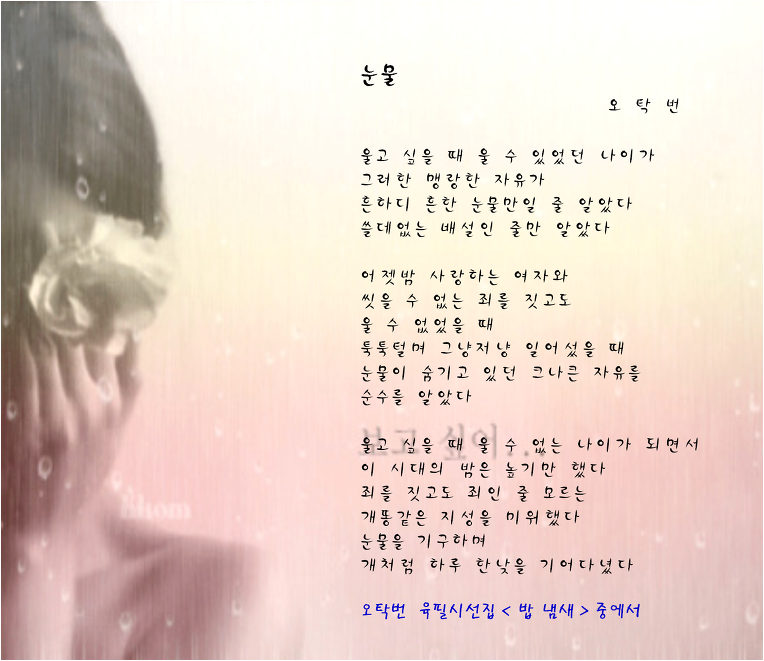

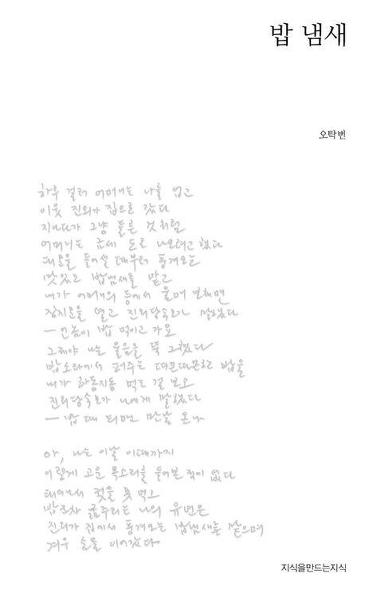

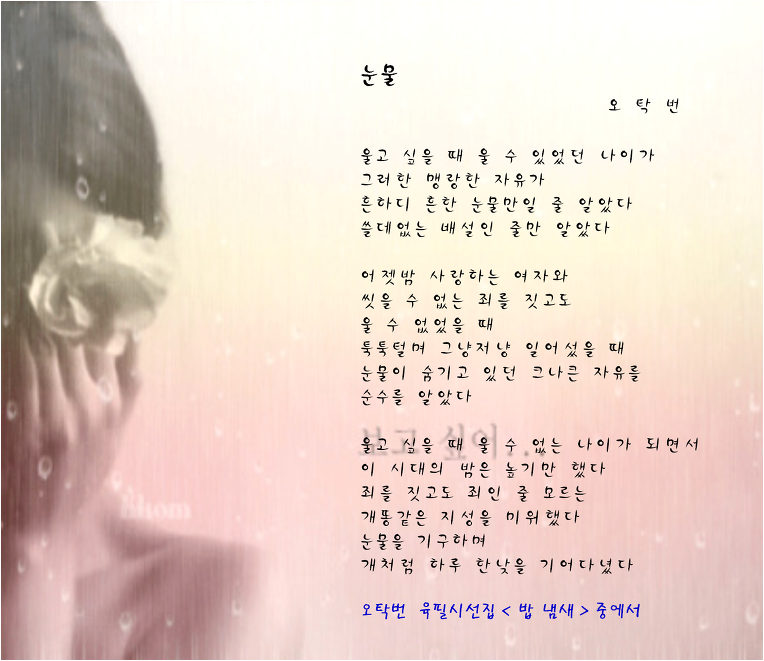

361. 눈물 / 오탁번

눈물

오 탁 번

울고 싶을 때 울 수 있었던 나이가

그러한 맹랑한 자유가

흔하디 흔한 눈물만일 줄 알았다

쓸데없는 배설인 줄만 알았다

어젯밤 사랑하는 여자와

씻을 수 없는 죄를 짓고도

울 수 없었을 때

툭툭털며 그냥저냥 일어섰을 때

눈물이 숨기고 있던 크나큰 자유를

순수를 알았다

울고 싶을 때 울 수 없는 나이가 되면서

이 시대의 밤은 높기만 했다

죄를 짓고도 죄인 줄 모르는

개똥같은 지성을 미워했다

눈물을 기구하며

개처럼 하루 한낮을 기어다녔다

오탁번 육필시선집 <밥 냄새> 중에서

그 동안은 시의 시작, 행과 연에 관해서 공부를 했습

니다만 이 시간엔 시의 마무리에 대해서 공부를 하고

자 합니다.

모든 것에는 시작과 끝이 있듯이 시에도 시작과 마

무리가 있습니다. 시를 시작하는 것이 곤혹스러웠

듯이 시의 마무리 또한 저를 무척 곤혹스럽게 하곤 합

니다. 아마 여러분들도 꼭 시가 아니라도 무슨 글을

쓰는데 마무리 짓기가 어려웠음을 경험 했을 것입니다.

오늘부터 몇시간 쯤 시의 마무리에 대해서 공부하기

로 합니다.

시의 마무리란 그 시의 완결을 의미합니다. 시를 어

떻게 끝낼 것인가 하는 것은 시를 어떻게 시작할 것

인가 하는 문제와 비슷합니다.

그래서 시인들의 대부분은 첫 행의 이미지를 떠올리

기 위해 많은 노력을 하듯이 시의 마무리 작업도 그

만큼 중요시 합니다.

시의 마무리는 어떤 의미에서는 종결이 아니라 미완

성의 묘미를 갖게도 합니다. 그 것은 그 안에 여운

이 남기 때문입니다.

뭔가 말 할 것을 다 못한 듯한 미진한 아쉬움이

아니라, 시의 감동이 한 순간에 사라지지 않고 조용

히 남겨주는 그 여운이야말로 깊은 맛을 주는 것이

될 것입니다.

먼저 김춘수 시인의 마무리에 대한 의견을 들어보기

로 할까요?

시의 마무리를 어떻게 하는가 하는 것은 일정하지 않

다. 다만 한 가지 말 할 수 있는 것이 있다. 그 것은

의미를 죽이더라도 리듬이나 멜러디를 살리려는 노력

을 하게 된다.리듬이나 멜러디가 마음에 들지 않으면

언제까지나 그 시는 미완성인 것으로 치부된다. 다음

과 같은 것은 그 한 예다.

잊어다오.

어제는 노을이 죽고

오늘은 애미메꽃이 핀다.

잊어다오. 늪에 빠진

그대의 아미,

휘파람 새의 짧은 휘파람.

의미가 자꾸만 자기를 주장하고 있기 때문에 몹시

거북하다. 이런 모양으로 일단 발표는 했지만, 나로

서는 매우 불만이고, 따라서 지금도 그 마무리를

하고 있는 중이다. 중간보고는 다음과 같다.

어제는 노을이지고

오늘은 애미메꽃이 핀다.

잊어다오. 늪에 빠진

그대의 아미

휘파람새의 짧은 휘파람

다음은 박이도 시인의 마무리에 관한 의견을 들어

보기로 하겠습니다.

내가 시 한 편을 마무리할 때 부딪치는 고충은 대개

두 가지로 생각해 볼 수 있다.

첫째 시 전 편에서 이야기하려고 한 내용과 감성이

어느 정도 정확히 표현되어 있는가를 독자의 입장에

서 감상해 보는 것이다.

이 경우 나는 흔히 마지막 연에서 많은 불만을 느끼

고 이를 수정하거나 경우에 따라선 완전 삭제해 버리

는 경우가 많다.

이는 시의 내용성를 지나치게 의식하게 되는 나 자신

의 좋지 못한 습관에서 연유된 것 같다. 어떤 때는

사상적 논문의 결론같이 엉뚱한 마무리도 되는 수가

있고, 무슨 표어같은 맺음이 되는 것을 흔히 발견하

게 된다. 청탁 받아 성급히 썼던 시편들속에서 이런

불만을 느낄 경우가 많다.

다음엔 언어의 문제다. 앞에 인용한 엘리어트의 말처

럼 이 시대의 호흡이며 이 시대의 지역성을 염두에

둔, 그러면서 내 자신의 감성을 가장 승화시킬 수

있는 언어를 선택하는 문제이다.

이 것이 시를 써 놓고 내가 가장 겁나게 생각하는 것

이다. 특히 언어 선택의 문제는 내 관심에 비해 지금

까지 너무 소홀이 다뤄졌다. 나는 이 문제를 내 시작

의 한 과제로 삼고 있기도 하다.

시를 써놓고, 혹은 이미 발표한 것이라도 다시 손대고

싶은 것은 항상 마음 구석에 남아 있다. 그러나 그것

이 어느 정도 시일이 경과한 다음에는 오히려 작품을

죽이는 행위임을 여러번 경험했다.

마치 물에 젖은 재목과 마른 재목이 그 기능에 차이가

나듯 한 작품에 대한 마무리는 단시일내에 완결짓느

것이 효과적인 것 같다.

우선 두 분의 의견을 들었습니다. 마무리에 대한 것은

특별한 이론이 있을 수 없으므로 가능하면 많은 분들

의 견해를 듣도록 하겠습니다.

참고로 말씀드리지만 시의 마무리에 대해서는 조병무

님의 <시를 어떻게 쓸것인가>라는 교재의 내용을 설

명 드리고 있습니다.

다시 교재의 본론으로 들어 갑니다.

천천의 빛이 일시에 갈라지며 치솟을 때

바다는 천편의 공중으로 떠 있다

-이규호 [바다]-

그 때

나는 열리라

바다의 문을.

-조병무 [바다 앞에서]-

지금 잠들면 무서워,

지금 잠들면 무서워.

-박재능 [지금 잠들면]-

나는 너에게 하늘 한자락

덮어 주리라

-김준식 [햇살에 기대어 꽃이 피면]-

시의 마무리에서도 전체를 단정적으로 맺음하는 요소

와 호소적인 요소, 전체에 공감하는 요소, 호응적인

요소 등 여러가지의 유형으로 볼 수 있습니다. 다만

시의 마무리에서 그 한 행이 마무리 작업에 들어가느

냐 한 연이 마무리에 들어 가느냐 하는 것은 시인들

의 각각의 특성에서 달라질 수가 있읍니다.

그러므로 그 끝마무리가 단정적으로 나타나거나 명

령형이나 의문형, 명사형으로 나타나는 등 여러 갈

래로 나누어 볼 수 있습니다.

그 것은 시인이 갖고 있는 특성입니다만 다만 전체

시의 내용과 주제 언어의 율격과도 같아야 하니까

문제가 있긴 합니다. 그런가 하면 또 도치현상으로

내는 것도 있읍니다.

오직 너를 위하여

모든 것에 이름이 있고

기쁨이 있단다.

나의 사람아,

-김남조 [너를 위하여]-

이러한 마무리는 <나의 사람아>가 제일 끝행으로

와 있습니다. 사실은 <오직 너를 위하여>의 앞에

가는 것이 정치법입니다만 도치 현상을 씀으로써

<나의 사람아>가 애절하고 강렬하게 확대되어 우리

에게 감동을 주고 있습니다.

한성기 시인의 마무리는 어떠한가 들어보기로

하겠습니다.

나는 대게 밤에 시를 쓴다. 써 놓고는 얼마동안 들

떠 있다가 잠을 잔다. 그러나 이튿날 아침에 깨어

보고는 언제나 실망하고 만다. 누구나 경험하는

일이지만..........

그래서 요즘은 시가 되면 노트를 덮어 둔다. 이튿날

이 되어도 일부러 보지 않는다.

뜸 들이는 일. 아궁이 불을 걷고 밥이 퍼지기를

기다리는 시간..... 나는 노트를 덮어 두고 뜸이

들기를 기다리기로 한 것이다.

내 책상에는 대학노트가 쌓여 있다. 생각날 때마다

적어둔 시작노트, 한달 전에 쓴 것이 있고 두 달

전에 쓴 것이 있고 두 달전에 쓴 것이 있다. 또 더

오래 된 것도 있다. 나는 심심하면 이것들을 뒤적

뒤적한다. 뜸이 들었나 하고 슬쩍 떠들어보는 것이다.

그 중에서 이제 손을 대도 괜찮겠다 싶은 것이 있으

면 나는 체크해 두고 노트를 덮어 둔다. 얼마뒤에 다

시 체크해 둔 것을 떠들어 본다. 그래서 두 번 보고

세번 보아도 괜찮은 것이 눈에 뜨이고 그 것부터

마무리를 시작한다.

시 나름이다. 첫줄이 나가면서 끝줄까지 나간 것이

있다. 대개 소품이지만 한 두자쯤 손을 보면 된다.

그러나 노상 그럴 수 없다. 대부분은 애를 먹인다.

헐거운데를 조이고 조인데를 풀고 잘라내고 붙이고

그러다 보면 노트가 빡빡해진다. 결판을 내지 못하고

도로 노트를 덮어 둘 수 밖에 없다.

그러나 이것 말고도 안되는 소리지만 청탁에 쫓길

때가 문제다. 작품은 보내야겠고 작품은 없고...

몸이 부쩍 단다. 이런 때 나는 흔히 둑으로 나간다.

둑길을 걸으면서 생각하는데 그래서 빠듯이 마감에

대는 수가 있다. 그러나 이렇게 쫓겨서 쓴 작품은

대부분이 타작이다.

둑길, 나는 평소에도 둑길에서 시를 생각한다. 생각

하면서 걷고 걸으면서 생각하는 버릇,,, 내를 끼고

도는 둑길은 요즘 내게 둘도 없는 벗이다.

시는 내가 쓰면서 내가 쓰는 것이 아니라는 생각이

든다. 사실 시는 누가 와서 거들어주는 것 같다.

내 경우 둑길과 같이...

어디서 붓을 뗄 것인가. 어려운 일이다. 마무리를

하다 보면 이 건 마무리가 아니라 대폭 수술을 하는

일도 있다. 그래서 처음 발상과는 전연 다른 작품이

되는 수도 있고 또 조이고 잘라내다 보면 오히려

작품을 버려 놓는 일도 없지 않다.

시는 뜸을 잘 들여야 한다. 서둘지 말고 되도록 오래

두고, 그래서 원고지에 옮겨야 하는데..... 나는 언제

나 서둘다가 작품을 망치는 일이 많다.

제가 이 번 강의에 선배 시인들의 의견을 많이 올리

는 것은 어려운 이론 보다는 이런 경험담이 여러분

께 더 도움이 될 것 같아서 입니다.

말하자면 시의 시작이나 마무리가 어떤 이론이나

원칙이 있을 수 없다는 것이지요. 그래서 천이면

천, 작가에 따라서 그 견해가 다 같다고 할 수는

없습니다.

그래서 여기 올리는 선배 시인들의 글은 다만 참고

만 할 뿐이지 그대로 하라는 말은 아님을 말씀드립니다.

강의를 마치기 전에 좋은 시를 한 편 올리고 읽어

보기로 하겠습니다.

김명리님의 <멀리 산그늘 속으로>입니다.

멀리 산그늘 속으로 새 두 마리 난다

텅 빈 이월 하늘에 물보라 친다

石間朱 빛깔로 꽁지가 얼어붙어 저 새들

아직 근육이 파아란 잔가지들을 물고

어디 어디까지 날아가나

일몰의 내 집 창유리에 성기게 붓질한

채색 세한도로 서려오는 천마산

며칠째 뒤숭숭하던 하늘이

천마산 팔부 등성이쯤에

한 줌 싸락눈을 뿌리고 간다

응혈에 좋다는 사슴을

백마리도 더 키우는 베델농원 위로

저녁밥 끓이는 매캐한 불빛들

唐草, 모란문[牧丹文]으로 겨루며 흩어지고

내달리던 天馬가 갈기를 곧추세우며

우뚝 멈추어 선 자리

듬성한 눈발 맞으며 교목의 가지들이

안으로 휘듯 웅크리듯 오롯 벌리어 있으니

문 처닫고 서서 짐짓 흔들어보는 萬里 밖

오래된 누옥의 서까래 들보 층층이 들썩거리고

그 아래 봄빛 사나워라. 내 집 창유리를 거듭 울리는

우당탕 쿵탕 저 또 雪害木 부러지는 소리

이해를 돕기 위해 남진우님의 해설을 곁들여

싣습니다.

"자연 서경을 그리는 김명리의 필법이 한결 깊어

졌다. 군더더기 없는 묘사로 그는 늦겨울 일몰 무렵

집 유리창에서 바라본 바깥 풍경을 잔잔한 화폭에

담고 있다. 그 스산한 풍경 속에서 세상은 고요히

정화된다. 시의 결미를 장식하는 <우당탕 쿵탕 저

또 雪害木 부러지는 소리>는 화자가 위치한 공간

바깥에서 들려오는 소음이 아니라 그의 내면에서

발원한 억제할 수 없는 어떤 충동의 감각적 표상일

것이다."

==========================================================================

361. 눈물 / 오탁번

눈물

오 탁 번

울고 싶을 때 울 수 있었던 나이가

그러한 맹랑한 자유가

흔하디 흔한 눈물만일 줄 알았다

쓸데없는 배설인 줄만 알았다

어젯밤 사랑하는 여자와

씻을 수 없는 죄를 짓고도

울 수 없었을 때

툭툭털며 그냥저냥 일어섰을 때

눈물이 숨기고 있던 크나큰 자유를

순수를 알았다

울고 싶을 때 울 수 없는 나이가 되면서

이 시대의 밤은 높기만 했다

죄를 짓고도 죄인 줄 모르는

개똥같은 지성을 미워했다

눈물을 기구하며

개처럼 하루 한낮을 기어다녔다

오탁번 육필시선집 <밥 냄새> 중에서

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.