조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

소리하지 않는 바위가 되라...

2016년 05월 27일 20시 12분

조회:3978

추천:0

작성자: 죽림

[17강] 시의 주제에 의한 분류

오늘은 어제에 이어서 시의 소재에 대해서 계속

강의를 하겠습니다.

시의 주제가 인간의 정신 작용 중, 知, 情, 意의

어느 측면을 중심으로 하고 있느냐에 따라서 主知

詩, 主情詩, 主意詩 세 가지로 나눌 수가 있습니다.

시를 분류한다는 자체가 시를 이해하는데 아무 도움

이 안된다는 학자들도 있으나, 어떤 면으로는 일단의

도움을 주는 것이 사실입니다. 그래서 우리는 이

분류에 대해 오늘 살펴보려는 것입니다.

1)主情詩(emotional poetry)

협의의 서정시와 거의 동의어로 쓰이고 있지요. 즉

인간의 정서적인 측면, 감성적인 측면에 초점을 맞

춘 시입니다.

예를 들면 김소월님의 <진달래 꽃>같은 시가 여기에

속하게 되겠지요. 우리가 너무 잘 아는 시이지만

요즘 이제 진달래의 계절이 되었으니 한 번 읽어

보시기로 하겠습니다.

나 보기가 역겨워

가실 때에는

말없이 고이 보내드리우리다.

寧邊에 藥山

진달래 꽃

아름따다 가실 길에 뿌리우리다.

가시는 걸음 걸음

놓인 그 꽃을

사뿐히 즈려밟고 가시옵소서.

나 보기가 역겨워

가실 때에는

죽어도 아니 눈물 흘리우리다.

서정주님은 이 주정시를 다시 셋으로 나누어

ⓐ감각을 위주로 한 시

ⓑ정서를 위주로 한 시

ⓒ情燥(정조)를 위주로 한 시로 구별하였습니다만

너무 복잡하니 여기에선 생략하기로 하겠습니다.

다만 감각이나 정서는 잘 알겠는데 정조란 무슨

말일까 의심이 되지요? 서정주님의 말을 빌리면

"축적하는 정서를 잘 종합하고 선택하면 정조가

되는 것이라고 생각한다. 감각과 정서가 그 시간

상의 장단은 있을지언정 둘이 다 변하는 것인데

정조는 변하지 않는 감정 내용, 즉 恒情(항정)을

일컫는다. 성춘향의 이도령에 대한 일편단심, 여

말 정몽주의 한결같은 우국지정, 이조시인 정송강

의 불변하는 事君感情-이런 것들은 모두 다 정조

에 속한다"고 말하고 있습니다.

최근의 시 한 편을 감상하고 다시 강의에 들어

가겠습니다.다만 제가 도중 도중 최근의 시를 올

리는 것은 해당 강의와 전연 관련이 없는 시들입

니다. 다만 많은 좋은 시들을 소개함으로써 지금

시를 쓰시는 분들에게 도움이 되도록 하려는

것입니다.

조용미님의 <가시연>을 한번 읽어보겠습니다.

태풍이 지나가고 가시연은 제 어미의 몸인 커다란

잎의 살을 뚫고 물 속에서 솟아 오른다

핵처럼 단단한 성게 같은 가시봉오리를 쩍 가르고

흑자줏빛 혓바닥을 천천히 내민다

저 끔찍한 식물성을,

꽃이 아니라고 말하기엔 너무나 꽃인 듯한

가시연의

가시를 다 뽑아버리고 그 속을 들여다보고 싶어 나는

오래 방죽을 서성거린다

붉은 잎맥으로 흐르는 짐숭의 피를 다 받아 마시고

나서야 꽃은

비명처럼 피어난다

못 가장자리의 방죽이 서서히 허물어질 준비를 하고 있다.

아무도 들을 수 없는 금이 가고 있는 소리를

저 혼자 듣고 있는

가시연의 흑자줏빛 혓바닥들

이해를 돕기 위하여 남진우님의 해설을 싣겠습니다.

"식물이 고요와 평화의 전도사가 아니라 피와 비명

이란 공격적 동물성을 동반하고 현전할 때 사람들은

잠시 두려움 내지 혐오감에 사로 잡히게 된다. 화

자가 <저 끔찍한 식물성>이라고 말한 가시연의 생

태는 극적으로 과장된 화자의 묘사력에 힘입어 생

생한 리얼리티를 가지고 읽는 사람에게 육박해 온다.

이 시엔 퇴폐적 정서라고 할 만한, 지나치게 농익은

존재가 부패하며 내는 병적 징후 내지 여성성에 대

한 혐오가 어른거린다."

다시 강의로 들어가겠습니다.

2)주지시(主知詩,intellectual poetry)

인간의 정신세계 중 지적인 면에 치중한 것을 지

칭하는 것이지요. 이런 시에서는 인간의 지적인

기능들 즉 위트, 아이러니, 패러독스, 말장난(pun)

등이 크게 활용되고 있습니다.

예를 들면 송욱 님의 <何如之鄕,하여지향>같은 시

입니다.

솜덩이 같은 몸뚱어리에

쇳덩이 같은 무거운 집을

달팽이처럼 지고,

먼동이 아니라 가까운 밤

밤이 아니라 트는 싹을 기다리며,

아닌 것과 아닌 것 그 사이에서,

줄타기를 하듯 矛盾(모순)이 꿈틀대는

뱀을 밟고 섰다.

눈 앞에서 또렷한 아기가 웃고

뒤통수가 온통 피 먹은 白丁(백정)이라.

아우성치는 子宮에서 씨가 웃으면

亡種(망종)이 펼쳐가는 萬物相이여!

아무튼 무슨 뜻인지는 저도 잘 모르겠습니다만

서정주는 이런 주지시를 또 역시 셋으로 나누어

진다고 하였습니다. 그 설명을 참고로 보면

ⓐ기지의 시-김삿갓의 한시, 라테퐁느의 우화시

ⓑ지혜의 시-릴케의 <이웃>

ⓒ예지의 시-구약성서의 <시편> 향가중의<혜성가>

로 나눈다는 것입니다.

3)마지막으로 주의시(主意詩 poetry of will)

인간의 정신세계 중 의지의 측면에 중점을 놓은

것입니다.

교과서에도 실렸던 유치환님의 <바위>같은 시입니다.

잘 아는 시이지만 역시 한 번 읽어 보겠습니다.

내 죽으면 한 개 바위가 되리라.

아예 애린에 물들지 않고

희노에 움직이지 않고

비와 바람에 깎이는 대로

억년 비정의 緘默(함묵)에

안으로 안으로만 채찍질하여

드디어 생명도 망각하고

흐르는 구름

머언 遠雷(원뢰)

꿈꾸어도 노래하지 않고

두 쪽으로 깨뜨려져도

소리하지 않는 바위가 되리라.

오늘 강의는 너무 딱딱하지요?

이렇게 딱딱한 것은 반드시 시를 쓰는데 별 필요

없는 것들이기 쉽습니다. 그냥 이런 것들이 있다고

생각하기로 하지요,

시의 분류에 주지시, 주정시, 주의시라는 것이

있다는 것만을 기억하시면 되겠습니다.

요즘 나온 시들을 몇 편 읽어보겠습니다.

김영남의 <뒤란을 가꿉시다>를 올립니다.

내 책상 앞에는 그림 한 장이 붙어 있는데

그건 한 스님의 뒷모습을 찍은 사진입니다.

가시나무가 엉클어진 깊은 산 속 돌밭길을

홀로 묵묵히 가고 있는 뒷모습.

나는 그 그림이 너무 아름다워 벽에 붙여 놓았습니다.

그런데, 붙여 놓은 그 그림은 이미 그림이 아닙니다.

이건 살아 있는 한 장의 풍경입니다.

어제도 가고 오늘도 가고

벽 속에서도 가고, 벽 바깥에서도 가고 있습니다.

아름다운 뒷모습으로.

저렇듯 영혼이 높고 깊은 사람은

훌륭한 뒷모습을 거느리나 봅니다. 그동안

이 地上의 앞모습만 보면서 가꾸어온 나는

세상을 갑자기 깨어나게 하는

뒷모습이 존재한다는 걸 몰랐습니다.

앞모습보다 뒷모습이 아름다워야 진정한 삶이라는 것을.

저렇게 훌륭한 뒷모습도 가꿀 수 있다는 것을.

오늘부터 나도 나의 뒤란을 가꾸기로 합니다.

우선, 뒤란이 아름다운 말부터 구사하기로 합니다.

송수권님의 <여자>를 읽어보겠습니다.

이런 여자라면 딱 한 번만 살았으면 좋겠다

잘하는 일 하나 없는 계산도 할 줄 모르는 여자

허나, 세상을 보고 세상에 보태는 마음은

누구보다 넉넉한 여자

어디선가 숨어 내 시집 속의 책갈피를 모조리 베끼고

찔레꽃 천지인 봄 숲과 미치도록 단풍드는

가을과 내 시를 좋아한다고

내가 모르는 세상 밖에서 떠들고 다니는 여자

그러면서도 부끄러워 자기 시집 하나 보내지 못한 여자

어느 날 이 세상 큰 슬픔이 찾아와 내가 필요하다면

대책없이 떠날 여자, 여자라고 말하며

"여자"란 작품 속에만 숨어 있는 여자

이르쿠츠크와 타슈겐트를 그리워하는

정말, 그 거리 모퉁이를 걸어가며 햄버거를 씹는

전신주에 걸린 봄 구름을 멍청히 쳐다보고 서 있는

이런 여자라면 딱 한 번만 살았으면 좋겠다

팔십 리 해안 절벽 변산 진달래가

산벼랑마다 드러눕는 봄날 오후에.

오늘도 수고하셨습니다.

공부란 원래가 좀 딱딱하고, 골치 아프고 그런 것

입니다. 도중 도중 나오는 좋은 시를 읽는 재미로

라도 끝까지 공부를 해보시면 여러분도 알지 못하

는 사이에 실력이 향상 되실 것입니다.

제가 늘 말씀드리지만, 콩나물 시루에 물을 부으면

부은 만큼 물이 다 흘러버립니다. 그러나 콩나물은

쑥쑥 자라듯이 여러분이 강의를 받은 즉시 다 잊어

버린다고 해도 여러분의 지식은 쑥쑥 자랄 것입니다

========================================================

365. 유등 연지 1 / 이태수

유등 연지·1

이 태 수

한여름, 마음이 먼저 간 뒤

발길도 슬며시 따라가 닿은 유등 연지.

비 그친 오후 한때

어깨 부딪히는 초록 저희 우산들 사이

연꽃들 환하다. 무더기로 환하다.

왜가리 떼 날아 내려 긴 부리 세우고

물 밑을 쪼아 대는 동안에도

아랑곳하지 않고 온몸으로 밀어 올리는

불길, 불꽃들, 진흙 물 위를 밝히는

연등들은 그러므로 그윽하게 아프다.

햇살 뛰어내릴 때보다

해거름에 다가갈수록 환해진다.

그 아픈 언저리. 왜가리도, 내 마음도

마냥 붙박이가 되고 있다.

등 뒤에는 누군가의 아득한 독경 소리.

허공을 흔들고, 연꽃잎을 흔든다.

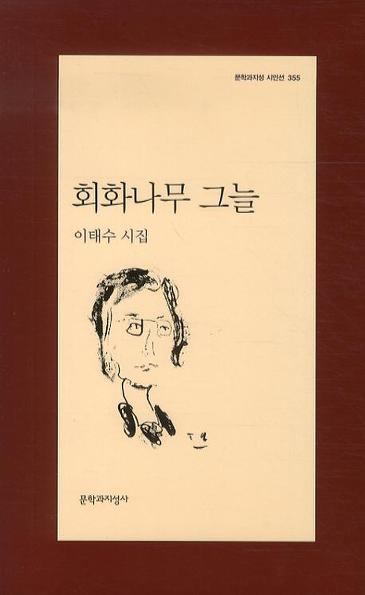

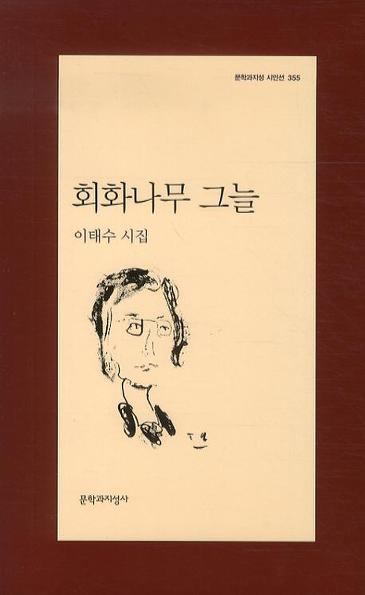

이태수 시집 <회화나무 그늘> 중에서

오늘은 어제에 이어서 시의 소재에 대해서 계속

강의를 하겠습니다.

시의 주제가 인간의 정신 작용 중, 知, 情, 意의

어느 측면을 중심으로 하고 있느냐에 따라서 主知

詩, 主情詩, 主意詩 세 가지로 나눌 수가 있습니다.

시를 분류한다는 자체가 시를 이해하는데 아무 도움

이 안된다는 학자들도 있으나, 어떤 면으로는 일단의

도움을 주는 것이 사실입니다. 그래서 우리는 이

분류에 대해 오늘 살펴보려는 것입니다.

1)主情詩(emotional poetry)

협의의 서정시와 거의 동의어로 쓰이고 있지요. 즉

인간의 정서적인 측면, 감성적인 측면에 초점을 맞

춘 시입니다.

예를 들면 김소월님의 <진달래 꽃>같은 시가 여기에

속하게 되겠지요. 우리가 너무 잘 아는 시이지만

요즘 이제 진달래의 계절이 되었으니 한 번 읽어

보시기로 하겠습니다.

나 보기가 역겨워

가실 때에는

말없이 고이 보내드리우리다.

寧邊에 藥山

진달래 꽃

아름따다 가실 길에 뿌리우리다.

가시는 걸음 걸음

놓인 그 꽃을

사뿐히 즈려밟고 가시옵소서.

나 보기가 역겨워

가실 때에는

죽어도 아니 눈물 흘리우리다.

서정주님은 이 주정시를 다시 셋으로 나누어

ⓐ감각을 위주로 한 시

ⓑ정서를 위주로 한 시

ⓒ情燥(정조)를 위주로 한 시로 구별하였습니다만

너무 복잡하니 여기에선 생략하기로 하겠습니다.

다만 감각이나 정서는 잘 알겠는데 정조란 무슨

말일까 의심이 되지요? 서정주님의 말을 빌리면

"축적하는 정서를 잘 종합하고 선택하면 정조가

되는 것이라고 생각한다. 감각과 정서가 그 시간

상의 장단은 있을지언정 둘이 다 변하는 것인데

정조는 변하지 않는 감정 내용, 즉 恒情(항정)을

일컫는다. 성춘향의 이도령에 대한 일편단심, 여

말 정몽주의 한결같은 우국지정, 이조시인 정송강

의 불변하는 事君感情-이런 것들은 모두 다 정조

에 속한다"고 말하고 있습니다.

최근의 시 한 편을 감상하고 다시 강의에 들어

가겠습니다.다만 제가 도중 도중 최근의 시를 올

리는 것은 해당 강의와 전연 관련이 없는 시들입

니다. 다만 많은 좋은 시들을 소개함으로써 지금

시를 쓰시는 분들에게 도움이 되도록 하려는

것입니다.

조용미님의 <가시연>을 한번 읽어보겠습니다.

태풍이 지나가고 가시연은 제 어미의 몸인 커다란

잎의 살을 뚫고 물 속에서 솟아 오른다

핵처럼 단단한 성게 같은 가시봉오리를 쩍 가르고

흑자줏빛 혓바닥을 천천히 내민다

저 끔찍한 식물성을,

꽃이 아니라고 말하기엔 너무나 꽃인 듯한

가시연의

가시를 다 뽑아버리고 그 속을 들여다보고 싶어 나는

오래 방죽을 서성거린다

붉은 잎맥으로 흐르는 짐숭의 피를 다 받아 마시고

나서야 꽃은

비명처럼 피어난다

못 가장자리의 방죽이 서서히 허물어질 준비를 하고 있다.

아무도 들을 수 없는 금이 가고 있는 소리를

저 혼자 듣고 있는

가시연의 흑자줏빛 혓바닥들

이해를 돕기 위하여 남진우님의 해설을 싣겠습니다.

"식물이 고요와 평화의 전도사가 아니라 피와 비명

이란 공격적 동물성을 동반하고 현전할 때 사람들은

잠시 두려움 내지 혐오감에 사로 잡히게 된다. 화

자가 <저 끔찍한 식물성>이라고 말한 가시연의 생

태는 극적으로 과장된 화자의 묘사력에 힘입어 생

생한 리얼리티를 가지고 읽는 사람에게 육박해 온다.

이 시엔 퇴폐적 정서라고 할 만한, 지나치게 농익은

존재가 부패하며 내는 병적 징후 내지 여성성에 대

한 혐오가 어른거린다."

다시 강의로 들어가겠습니다.

2)주지시(主知詩,intellectual poetry)

인간의 정신세계 중 지적인 면에 치중한 것을 지

칭하는 것이지요. 이런 시에서는 인간의 지적인

기능들 즉 위트, 아이러니, 패러독스, 말장난(pun)

등이 크게 활용되고 있습니다.

예를 들면 송욱 님의 <何如之鄕,하여지향>같은 시

입니다.

솜덩이 같은 몸뚱어리에

쇳덩이 같은 무거운 집을

달팽이처럼 지고,

먼동이 아니라 가까운 밤

밤이 아니라 트는 싹을 기다리며,

아닌 것과 아닌 것 그 사이에서,

줄타기를 하듯 矛盾(모순)이 꿈틀대는

뱀을 밟고 섰다.

눈 앞에서 또렷한 아기가 웃고

뒤통수가 온통 피 먹은 白丁(백정)이라.

아우성치는 子宮에서 씨가 웃으면

亡種(망종)이 펼쳐가는 萬物相이여!

아무튼 무슨 뜻인지는 저도 잘 모르겠습니다만

서정주는 이런 주지시를 또 역시 셋으로 나누어

진다고 하였습니다. 그 설명을 참고로 보면

ⓐ기지의 시-김삿갓의 한시, 라테퐁느의 우화시

ⓑ지혜의 시-릴케의 <이웃>

ⓒ예지의 시-구약성서의 <시편> 향가중의<혜성가>

로 나눈다는 것입니다.

3)마지막으로 주의시(主意詩 poetry of will)

인간의 정신세계 중 의지의 측면에 중점을 놓은

것입니다.

교과서에도 실렸던 유치환님의 <바위>같은 시입니다.

잘 아는 시이지만 역시 한 번 읽어 보겠습니다.

내 죽으면 한 개 바위가 되리라.

아예 애린에 물들지 않고

희노에 움직이지 않고

비와 바람에 깎이는 대로

억년 비정의 緘默(함묵)에

안으로 안으로만 채찍질하여

드디어 생명도 망각하고

흐르는 구름

머언 遠雷(원뢰)

꿈꾸어도 노래하지 않고

두 쪽으로 깨뜨려져도

소리하지 않는 바위가 되리라.

오늘 강의는 너무 딱딱하지요?

이렇게 딱딱한 것은 반드시 시를 쓰는데 별 필요

없는 것들이기 쉽습니다. 그냥 이런 것들이 있다고

생각하기로 하지요,

시의 분류에 주지시, 주정시, 주의시라는 것이

있다는 것만을 기억하시면 되겠습니다.

요즘 나온 시들을 몇 편 읽어보겠습니다.

김영남의 <뒤란을 가꿉시다>를 올립니다.

내 책상 앞에는 그림 한 장이 붙어 있는데

그건 한 스님의 뒷모습을 찍은 사진입니다.

가시나무가 엉클어진 깊은 산 속 돌밭길을

홀로 묵묵히 가고 있는 뒷모습.

나는 그 그림이 너무 아름다워 벽에 붙여 놓았습니다.

그런데, 붙여 놓은 그 그림은 이미 그림이 아닙니다.

이건 살아 있는 한 장의 풍경입니다.

어제도 가고 오늘도 가고

벽 속에서도 가고, 벽 바깥에서도 가고 있습니다.

아름다운 뒷모습으로.

저렇듯 영혼이 높고 깊은 사람은

훌륭한 뒷모습을 거느리나 봅니다. 그동안

이 地上의 앞모습만 보면서 가꾸어온 나는

세상을 갑자기 깨어나게 하는

뒷모습이 존재한다는 걸 몰랐습니다.

앞모습보다 뒷모습이 아름다워야 진정한 삶이라는 것을.

저렇게 훌륭한 뒷모습도 가꿀 수 있다는 것을.

오늘부터 나도 나의 뒤란을 가꾸기로 합니다.

우선, 뒤란이 아름다운 말부터 구사하기로 합니다.

송수권님의 <여자>를 읽어보겠습니다.

이런 여자라면 딱 한 번만 살았으면 좋겠다

잘하는 일 하나 없는 계산도 할 줄 모르는 여자

허나, 세상을 보고 세상에 보태는 마음은

누구보다 넉넉한 여자

어디선가 숨어 내 시집 속의 책갈피를 모조리 베끼고

찔레꽃 천지인 봄 숲과 미치도록 단풍드는

가을과 내 시를 좋아한다고

내가 모르는 세상 밖에서 떠들고 다니는 여자

그러면서도 부끄러워 자기 시집 하나 보내지 못한 여자

어느 날 이 세상 큰 슬픔이 찾아와 내가 필요하다면

대책없이 떠날 여자, 여자라고 말하며

"여자"란 작품 속에만 숨어 있는 여자

이르쿠츠크와 타슈겐트를 그리워하는

정말, 그 거리 모퉁이를 걸어가며 햄버거를 씹는

전신주에 걸린 봄 구름을 멍청히 쳐다보고 서 있는

이런 여자라면 딱 한 번만 살았으면 좋겠다

팔십 리 해안 절벽 변산 진달래가

산벼랑마다 드러눕는 봄날 오후에.

오늘도 수고하셨습니다.

공부란 원래가 좀 딱딱하고, 골치 아프고 그런 것

입니다. 도중 도중 나오는 좋은 시를 읽는 재미로

라도 끝까지 공부를 해보시면 여러분도 알지 못하

는 사이에 실력이 향상 되실 것입니다.

제가 늘 말씀드리지만, 콩나물 시루에 물을 부으면

부은 만큼 물이 다 흘러버립니다. 그러나 콩나물은

쑥쑥 자라듯이 여러분이 강의를 받은 즉시 다 잊어

버린다고 해도 여러분의 지식은 쑥쑥 자랄 것입니다

========================================================

365. 유등 연지 1 / 이태수

유등 연지·1

이 태 수

한여름, 마음이 먼저 간 뒤

발길도 슬며시 따라가 닿은 유등 연지.

비 그친 오후 한때

어깨 부딪히는 초록 저희 우산들 사이

연꽃들 환하다. 무더기로 환하다.

왜가리 떼 날아 내려 긴 부리 세우고

물 밑을 쪼아 대는 동안에도

아랑곳하지 않고 온몸으로 밀어 올리는

불길, 불꽃들, 진흙 물 위를 밝히는

연등들은 그러므로 그윽하게 아프다.

햇살 뛰어내릴 때보다

해거름에 다가갈수록 환해진다.

그 아픈 언저리. 왜가리도, 내 마음도

마냥 붙박이가 되고 있다.

등 뒤에는 누군가의 아득한 독경 소리.

허공을 흔들고, 연꽃잎을 흔든다.

이태수 시집 <회화나무 그늘> 중에서

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.