조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

밥 딜런의 노벨문학상 수상에 대한 짧은 생각

모두 놀랐겠지만, 나 역시 예외가 아니었다. 가수가 어찌 노벨문학상을 받을 수 있나 하는 의문이 제일 먼저 들었고, 곧 이어 ‘아하, 싱어송라이터이니 가사로 수상한 것이구나!’ 하였다. 그래도, 의구심이 솟아 Wikipedia에 들어가서 혹시 내가 모르는 밥 딜런의 저작이 있나 살펴보았다. 역시 예상했던 대로 그의 유일한 소설인 ‘Tarantula’와 자서전 ‘Chronicles’ 외에는 가사모음집들이 전부였다. 정말로 그가 평생토록 불렀던 노래가사로 노벨문학상을 거머쥔 것이다.

충격과 당혹감이 서서히 사라지면서 곧이어 떠오른 감정은 통쾌함이었다.지금 우리나라의 고지식한 영문학 학자님들께서 19세기 케케묵은 서가를 박차고 나와 밥 딜런의 가사를 연구하러 뛰쳐나갈 것을 상상하니 어쩐지 흐뭇했다.아니, 그들은 서가를 박차고 나가지 않을지도 모른다. 그냥 곰팡내 나는 소파에 머리를 처박고 고통스런 비명을 질러댈지도 모를 일이다. 어쨌거나, 머리 속에 떠오르는 이러한 상상들은 평생 동안 우리나라 영문학의 고루함을 증오했던 내게 짜릿한 전율을 안겨주었다. 세계의 언론들은 “문학의 지평을 넓혔다”라고 야단이지만, 우리나라 문학가들이 노벨문학상 심사위원이었다면 지구가 두 쪽이 나도 절대 일어나지 않았을 일이라는 사실은 자명하지 않은가. 누가 감히 권위 있는 한국 문학상에 김광석, 김창완, 타블로를 거론하겠는가?(밥 딜런의 노벨문학상 수상 소식을 듣고 가장 먼저 내 머리에 떠오른 가수들의 이름이다.^^)

그러나, 통쾌함이 사라진 자리에 이상스런 불안감이 스며들기 시작했다.스멀거리는 호러 무비의 한 장면처럼, 2016년도 노벨상 위원회의 파격을 에워싸는 음습한 그림자가 느껴지는 것이었다. 문학의 지평을 넓히는 것은 좋으나,왜 하필 노래가사인가?

물론, 대학원 시절 교수님의 강의에서 배웠던 것처럼, ‘문학’의 의미를 광의적으로 해석한다면 노래가사 역시 문학의 범주에 들어갈 수 있다. 흔히, 우리가 주변문학으로 간주하는 것들, 일기라거나 편지글, 쪽지, 심지어 낙서까지도 문학적 가치를 획득한다면 ‘문학’인 것이다. 특히 노랫말은 태고의 시간으로 거슬러 올라가 입과 입으로 전해지던 음유와 서사의 기원을 지니고 있으므로, 밥 딜런을 ‘시인’이라 부르는데 전혀 무리가 없을 것이다. 하지만, 밥 딜런의 노랫말이 ‘가치 있는’ 노랫말인가?

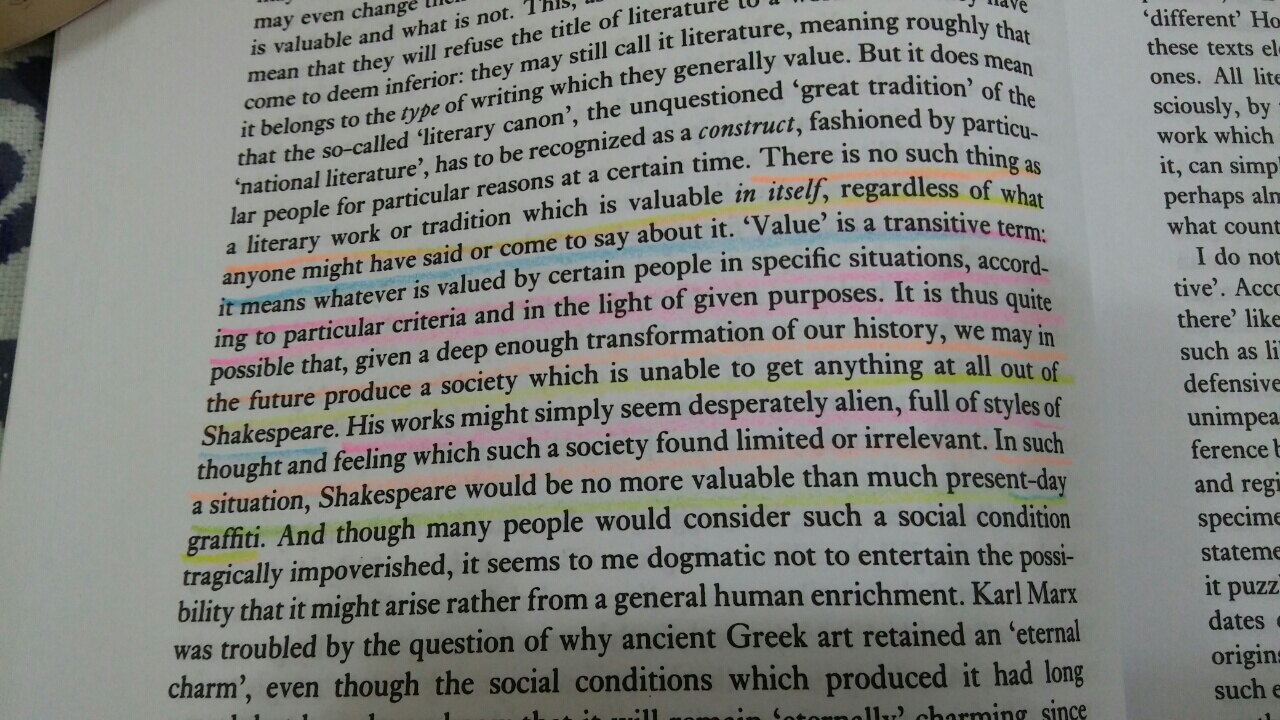

어떤 일에건 의문이 들면 관련주제의 책을 뒤져보는 습관이 있으므로, 서가에서 뽑혀 나온 책은 다름 아닌 Terry Eagleton의 ‘Literary Theory’였는데, 내가 색연필로 밑줄 그은 부분은 문학의 가치가 시대적 이데올로기의 산물이라는 그 감동적인 구절이다. Terry Eagleton에 따르면 결국 밥 딜런의 노벨문학상 수상도 우리 시대의 이데올로기가 낳은 결과물인 것이다. 그러므로, 노벨상 위원회가 파격적으로 제시하는 가치는 어쩌면 주류문학계가 겸손하게 받아들여야 할 21세기적 가치인지도 모르겠다. 종이 위에 깨알처럼 박혀있는 은유와 상징의 현학적 잔치들만이 문학이 아니라 기타 들고 노래하는 한 음유시인의 이야기 또한 위대한 문학이라는 주장... 혹은 생트집.

그래서, 노벨상 위원회가 21세기 초엽에 혁명적인 반기를 뒤흔든 것인가?글쎄... 나의 생각은 조금 다르다. 문학의 지평을 넓힌다는 것은 가수에게 노벨문학상을 준다는 데 있지 아니하고, 문학 내부의 계급적 인식을 전복시키는 데 있다고 보기 때문이다. 가령, 스티븐 킹에게 노벨문학상을 줄 수는 없는 것인가? 그 수많은 위대한 아동 문학가들과 그림책 작가들과 청소년 소설가들과 천재적인 SF 작가들... 그들에게도 밥 딜런과 같은 기회가 오기는 올 것인지? 올해 노벨문학상의 파격이 정녕 문학적 가치의 지축을 흔든 것이 맞다면, 이제는 장르의 경계에 대해서도 심각하게 생각해보아야 하지 않겠는가?

밥 딜런의 노벨문학상 수상 소식을 듣고 일단 그가 직접 쓴 소설을 읽어보자는 생각이 들어 ‘Tarantula’를 대출 신청하였다. 그의 자서전 ‘Chronicles’는소장하고 싶어져서 주문을 하였다. 그런 뒤 지난 밤 도서관으로 달려가서 그의 노래가사를 그림동화책으로 만든 두 권의 그림동화를 읽었다. ‘Blowin’ in The Wind’와 ‘Man Gave Names to All the Animals.’ 그가 미국인이고 남자이고 백인이기에 한 비평가는 노벨상 위원회의 놀라운 시도가 진정한 변화가 아니라고 일침을 놓았지만, ‘Blowin’ in The Wind’에 깃든 아름다운 의미는 밥 딜런의 외양을 잊게 할 만큼 강렬하였다. 부디, 세상에 도사리는 검은 파워가 한 가수를 이용하는 것이 아니기를... 문학의 지평을 넓히는 방법에는 천만가지가 있는 것이니, 이제 문학은 시선을 조용히 안으로 향하고 내부의 균열을 들여다 볼 일이다.

///개똥철학.

[ 2016년 10월 18일 08시 50분 ]

정주(鄭州) 숭산(嵩山) 소림사(少林寺)에서ㅡ

==============================================

|

▲ 이병철 시인 |

||

“가을빛 물든 언덕에 들꽃 따러 왔다가 잠든 날, 엄마야 나는 어디로 가는 걸까. 외로움 젖은 마음으로 하늘을 보면 흰 구름만 흘러가고 나는 어지러워. 어지럼뱅뱅 날아가는 고추잠자리….”

조용필의 `고추잠자리` 한 대목이다. 나는 이 노랫말만큼 근사한 시가 또 없다고 생각한다. 이 노래를 들으면 태어나 처음 자기존재의 근원과 죽음이라는 한계에 대해 본능적으로 감각한 한 소년의 두려움과 고독이 느껴진다. 노래에서부터 문학적, 철학적 사유가 촉발된다.

“사랑이란 게 지겨울 때가 있지. 내 맘에 고독이 너무 흘러넘쳐. 눈 녹은 봄날 푸르른 잎새 위에 옛사랑 그대 모습 영원 속에 있네”라고 노래한 이문세의 `옛사랑`도 그렇다. 이영훈이 쓴 노랫말은 한 편의 시다. 가사가 환기시키는 보편 정서와 `하얀 눈 하늘 높이 자꾸 올라가네` 같은 감각적 이미지는 좋은 시가 가져야 할 미덕으로 충분하다. 이런 경우 시와 노래 사이에는 종이에 인쇄되느냐 아니면 가수 목소리에 실려 나오느냐의 차이만 있게 된다.

한 문학평론가는 조용필 노래가 지닌 문학성에 대한 고찰과 그의 전기를 담은 `조용필 평전`을 준비하고 있다. 이영훈의 `광화문 연가`와 루시드폴의 `물고기 마음`은 노랫말을 책으로 엮은 가사집인데 이미 7년 전에 출간된 바 있다. 류근 시인의 시 `너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을`을 김광석이 부른 것이나 김남주의 시를 안치환이 노래한 것은 무척 잘 알려져 있다. 우리 시에 현대음악을 입혀 랩과 보컬, 댄스 퍼포먼스로 표현하는 `트루베르`의 음악을 나는 좋아한다. 플라시도 도밍고와 존 덴버 듀엣의 유사품이든 아니든 간에 박인수, 이동원이 부른 `향수`는 아름답다.

시와 노래, 문학과 음악은 경계를 넘나들며 상호 보완한다. 노래의 통속성이 인쇄문자의 엄숙함을 입어 정형 미학을 얻기도 하고, 문학의 경직감이 노래를 통해 한결 가볍고 편해지기도 한다. 나는 노래 부르는 것만큼이나 시 암송하는 걸 좋아하는데 차를 타고 가면서 서정주의 `화사`나 `자화상`, 이성복의 `연애에 대하여`, 정지용의 `유리창1`, 전윤호의 `늦은 인사` 같은 시를 외우다 보면 목소리의 떨림과 굵기, 고저장단, 박자, `꺾기`가 신경 쓰인다. 시를 마치 노래처럼 대하는 것이다. 꼭 노래 부르는 기분이 든다.

기독교에서는 찬송을 `곡조 있는 기도`라고 표현한다. 문학적 수사와 철학을 담고 있는 노래를 곡조 있는 시라고 불러도 좋을 것이다. 고대 그리스에서 시와 음악은 하나였고 중세시대 음유시인은 곧 가수였다. 조동진, 김민기, 정태춘 등 문학가들이 유독 좋아하는 가수들이 있다.

이들에게는 문학가들도 `노래하는 시인`이라든가 `시 쓰는 가객` 등 시인의 칭호와 대우를 쉽게 허락한다.

그런데 밥 딜런이 노벨문학상 받은 건 못마땅한 모양이다. 그의 노랫말이 시적이지 않아서, 문학적으로 뛰어나지 않아서 비판하는 건 수긍해도 대중음악가가, 가수가 어떻게 노벨상을 받느냐고 따지는 꼬장꼬장한 태도에는 동의할 수가 없다.

동일성의 원리로 타자성을 배격하는 폭력은 나치나 IS만 저지르는 것이 아니다. 지나친 순혈주의, 정통주의 역시 폭력이 될 수 있다. 이번 노벨문학상을 두고 문학의 굴욕이니 조롱이니 하며 탄식하는 사람들 모습에서 `장미의 이름`의 호르헤 수도사가 언뜻 보인다.

노벨문학상이 뭐 그리 대단한 것인가. 누가 받으면 또 어떤가. 상이 문학과 예술, 인간을 평가하는 기준이 될 수 있을까. 문학이 인간에게 정신의 풍요 또는 궁핍을 준다면 밥 딜런의 노랫말은 충분히 문학적 기능을 하고 있다.

나는 내 마음의 노벨문학상 장사익 `찔레꽃`을 들으면서 가을처럼 깊어지는 중이다. “하얀 꽃 찔레꽃 순박한 꽃 찔레꽃 별처럼 슬픈 찔레꽃 달처럼 서러운 찔레꽃 찔레꽃 향기는 너무 슬퍼요 그래서 울었지 목 놓아 울었지 당신은 찔레꽃 찔레꽃처럼 울었지”

아, 울고 싶다. 나는 이보다 좋은 시를 쓸 수 없을 것만 같다.

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.