조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 시인 지구촌

비유와 이미지에 대한 시교육의 방향

박호영(문학평론가·한성대 교수)

1. 새로운 시교육을 위하여

시교육이 어렵다는 것은 교육현장에 있는 교사들의 한결같은 반응이다. 중고등학교 교과서에 실린 시들이 비교적 이해하기 쉬운 서정시 위주로 선택되어 있음에도 불구하고 그들은 시의 수사적 장치나 내포적 의미의 파악이 만만치 않다고 한다. 그러므로 그들이 학생들을 가르치기 위해 대개 의존하고 있는 것은 참고서나 전공서적에 실린 해설이다. 마치 절대적인 해석인 양 단언적으로 규정해 놓은 해설은 입시에 매달려 촌각의 시간도 아까운 교사들과 학생들을 매료한다. 그러나 이것은 결코 바람직한 시교육의 환경이 아니다. 특히 수용자의 입장에서 볼 때 개인에 따른 해석의 다양성을 애초부터 차단하는 것이고, 텍스트의 유연성도 배제하는 것이다.

시교육의 소통 구조를 생산자로서의 작자, 중개자로서의 교사, 수용자로서의 학생으로 놓고 볼 때 사실 가장 중요한 위치에 있는 것은 수용자로서의 학생이다. 그들의 다양한 관점에 따라 시텍스트는 무한한 가능성을 지닌다. 중개자로서의 교사는 다양한 관점을 이끌어내는 데 능숙해야 한다. 그것이 훌륭한 중개자의 역할이다. 서울의 모고등학교에 재직하고 있는 어느 교사는 학생들에게 김소월의 [진달래꽃]에 등장하는 시적 화자의 심정에 대해 자신의 견해를 밝히라는 과제를 내줬는데, 의외로 대다수의 학생들이 자기가 사랑하는 이라면 진심으로 축복하며 보내줄 수 있다는 반응을 보였다고 시교육의 사례를 발표한 적이 있다. 그것은 요즈음의 학생들의 사랑관과 기성 세대의 사랑관이 차이가 있음을 말해준다. 그런데 교사가 기존의 어느 한 쪽의 해석에만 매달려 김소월의 [진달래꽃]을 아이러니나 역설의 표현 기교를 구사한 시로 인식토록 가르친다면 그것은 수용자의 입장을 무시한 중개자의 횡포밖에는 안된다. 수용자는 그 나름으로 시작품을 향수할 권리가 있는데 이 권리를 박탈한 셈이다.

그러므로 시교육 현장에서 교사와 학생은 수직적인 관계보다 수평적인 관계를 형성해야 한다. 교사는 지식을 전달하는 자보다는 "학습자가 시를 보다 잘 해석할 수 있도록" 하는 가이드의 역할을 해야 한다. 이것이 시교육의 목표이기도 하다. 이를 위해 교사는 시의 이해를 위한 단서 제공에 충실할 필요가 있다. 이 단서들은 시의 중요한 구성 요소들 -비유, 이미지, 상징 등-중에서 찾아진다. 비유, 이미지, 상징 등은 생산자인 시인이 자신의 의도를 보다 효과적으로 전달하기 위해 마련한 장치이다. 그러나 시의 중요한 구성 요소들의 개념을 날카롭게 구분하거나 고정시키는 것은 바람직하지 않다. 시적 텍스트는 궁극적으로 단 한 번만 '演技되는' 것이 아니고, 그와 정반대로 언어의 특수화된 용법을 통해 구조화된 한 공간 내부에서 벌어지는 무한한 '遊戱'이기 때문이다. 그런 점에서 본다면 비유나 이미지, 상징 등의 분석에 규격적인 잣대를 사용해 온 우리 시교육에는 상당한 문제점이 있다. 이에 필자는 우리에게 고정화되다시피 한 시텍스트의 비유와 이미지를 살펴보고 다른 해석의 가능성을 점검해 봄으로써 참다운 시교육의 일단을 본고를 통해 모색해 보고자 한다.

2. 비유에 대한 해석의 다양성

비유는 시적 표상의 가장 기본이 되는 형태이다. 시인은 어떤 사물이나 감정을 표현하고자 할 경우 자신의 독창적인 인식을 보여주기 위해 비유를 사용한다. 그렇게 함으로써 자신의 생각이 상대방에게 보다 잘 전달되리라고 믿는 것이다. 이 경우 비유의 과정에서 시인의 의도가 내재되게 마련이다. 즉 하나의 사물에 대한 의미 규정을 다른 사물을 빌어 표현하는 것이 비유인데, 이 때 비유되는 두 사물 간에 시인의 세계관이 자리잡고 있는 것이다. 이 세계관의 파악은 비유에 대한 정확한 이해가 될 지는 모르지만 시교육적 측면에서는 절대적인 것은 아니다. 시교육에서 텍스트 해석이란 완결된 의미를 밝혀내어 학생들에게 그것을 보여주는 것을 의미하지 않는다. 오히려 불확정적이어야만 그들이 텍스트의 의미역을 넓히고, 텍스트에 흥미를 갖는다. 특히 비유는 두 대상 간의 유추에 의한 것이기 때문에 模糊性과 多義性을 구비한다.예를 들어 "내 마음은 호수요"라고 할 때 내 마음의 상태가 잔잔하다고 할 수도 있고, 평화롭다고 할 수도 있으며, 맑고 깨끗하다고 할 수도 있다. 그 외에도 호수로부터 환기되는 어떠한 정서도 '내 마음'으로 연결될 수가 있다. 그러므로 교사는 비유를 가르칠 때 해석의 다양성을 항상 염두에 두어야 한다. 비유의 의미가 다른 각도에서 조명될 수 있다는 것을 우리에게 널리 알려진 이육사의 시 [절정]을 통해 살펴보기로 한다.

매운 계절의 채찍에 갈겨

마침내 北方으로 휩쓸려오다.

하늘도 그만 지쳐 끝난 高原

서릿발 칼날진 그 위에 서다.

어데다 무릎을 꿇어야 하나

한 발 재겨 디딜 곳조차 없다.

이러매 눈 감아 생각해 볼밖에

겨울은 강철로 된 무지갠가 보다.

이 시에서 문제삼을 부분은 <겨울은 강철로 된 무지개> 비유이다. 이에 대한 해석은 대개 "비극적 자기 초월의 아름다움"(김재홍), "절망적 상황을 통해 발견된 영원한 생명 혹은 이념의 세계"(오세영)의 범주 속에 놓여 있다. 문학 교과서 자습서에서는 "은유. 겨울과 강철의 매서움과 단단함이라는 복합 심상이 '무지개'와 결합되어 유미적 빛깔로 승화되고 있다. '겨울'의 이미지는 어두운 일제 치하의 현실을, '강철'은 광물성 이미지를 통한 저항의식을 보여주며, '무지개'는 역설적 이미지를 통해 꿈과 희망을 암시한다"(김윤식·김종철)고 설명되어 있기도 하고, "강철이 현실의 절망과 죽음의 표상이라면, 무지개는 새로운 소망과 재생의 표상으로 서로 모순 관계에 있다"(김봉군·한연수)고 설명되어 있기도 하다. 이 모두를 종합해 보면 절망적 현실을 극복하려는 시적 화자의 초극적 자세를 나타낸 것이라고 보는 것이 공통적인 견해이다. 물론 이 해석이 틀린 것은 아니다. 더구나 이 시의 작자가 일제 말기의 대표적인 저항시인이라는 사실은 이같은 해석이 타당하다는 근거를 확보한다. 그러나 이 비유는 달리 해석할 수도 있다. 즉 3연까지의 극한적 상황 서술과 4연의 '이러매'와 '∼밖에'라는 어휘가 주는 뉘앙스를 바탕으로 시적 화자가 초극적 자세를 지닌 것이 아니고 체념적인 자세를 지녔다고 보는 것이다. '무지개'란 시어가 있는데 어떻게 절망적인 태도를 보였냐고 할 수 있을지 모르지만 '무지개'가 아니라 '강철로 된 무지개'란 점에서 논리의 객관성을 지탱한다. '무지개'란 시어는 그의 다른 시에서도 여러 차례 등장한다.

① 밤은 옛일을 무지개보다 곱게 짜내나니

한가락 여기 두고 또 한 가락 어데멘가

내가 부른 노래는 그 밤에 江 건너 갔소.

-[강 건너간 노래]

② 무지개같이 황홀한 삶의 光榮

罪와 겻드러도 삶즉한 누리

-[鴉片]

③ 船窓마다 푸른막 치고

촛불 鄕愁에 찌르르 타면

運河는 밤마다 무지개 지네.

-[獨白]

④ 그리고 새벽 하늘 어데 무지개 서면

무지개 밟고 다시 끝없이 헤여지세.

-[芭蕉]

⑤ 담배를 피우면 입술을 조붓하게 오무리고 연기를 천정으로 곱게 부러올리는 것이였다. 거기에 나는 개인 날의 무지개를 그리는 것이었다.

- [계절의 표정] (수필)

①-⑤에서 무지개는 '고움', '황홀함', '그리움', '꿈', '희망'의 대상이 되고 있다. 이것은 시인의 '무지개'에 대한 인식이 대개 이런 의미의 범주 안에 놓임을 말해준다. 따라서 <겨울은 강철로 된 무지개>에서 겨울, 강철, 무지개의 이미지를 중심으로 볼 때 '무지개'는 차가움, 비정함, 절망적, 현실적 등의 이미지를 지닌 '겨울' '강철'과 대척적인 위치에 놓인다. 이를 도식화하면 다음과 같다.

겨울 ---+

|←────→ 무지개

강철 ---+

그러나 여기서 중요한 것은 '무지개'와 '강철로 된 무지개'는 다르다는 것이다. '무지개'가 아름답고, 환상적이고, 긍정적이고, 일시적인 것이라면, '강철로 된 무지개'는 차갑고, 단단하고, 현실적이고, 부정적이고, 지속적인 것이다. 또한 <겨울은 강철로 된 무지개>의 비유가 성립할 수 있는 것은 '겨울'과 '강철로 된 무지개'가 동질적이기 때문이다. 즉 이들 사이에는 다음과 같은 관계가 형성된다.

무지개 ←----------------→ 강철로 된 무지개

겨울 = 강철로 된 무지개

그러므로 이 시의 마지막 행 <겨울은 강철로 된 무지갠가 보다>의 의미 속에는 겨울은 봄의 도래를 약속하는, 무지개와 같은 꿈과 희망의 계절이어야 하겠는데, 이 시대의 겨울은 '강철로 된 무지개'이기에 그렇지를 못하고 겨울이 쉽게 끝나지 않을 것 같다는 시인의 염려가 담겨 있다. 혹자는 지사적인 면모를 지닌 시인이 어떻게 나약한 심성을 드러낸 체념적인 시를 썼겠는가라고 반문할 지 모르지만 이육사는 실제로 [남한산성], [자야곡], [편복] 등의 시에서 보듯이 절망적이고 체념적인 상태를 노래한 시를 썼고, 텍스트 자체만을 놓고 분석할 때는 얼마든지 이같은 해석이 가능한 것이다.

3. 이미지에 대한 시교육

이미지는 신체적 지각에 의해 산출된 감각을 마음 속에 다시금 재생시켜 놓은 것이다. 이 정의를 음미해 보면 이미지라는 것이 개인의 상상력에 따라 얼마든지 다양할 수 있다는 사실을 알게 된다. 신체적 지각의 과정과 마음 속에 생산되는 과정이 얼마든지 주관적일 수 있기 때문이다. 정월 대보름의 달을 차갑게 받아들이는 사람이 있는가 하면, 포근하게 받아들이는 이도 있고 그 결과 같은 달일지라도 사람에 따라 달의 이미지는 달라지는 것이다. 그러나 우리가 교육 현장에서 가르치는 시의 이미지는 어떠한 것인가? 우리가 기억하는 시들, 예를 들어 김수영의 [풀]에서의 '풀'의 이미지라든가 윤동주의 [서시]에서의 '밤'의 이미지가 머리 속에 고정되어 떠오르는 것을 보면 이미지에 대한 다양한 가능성의 모색을 거치지 않았다. 이는 비유와 마찬가지로 이미지에 대한 교육에도 문제점이 있음을 시사한다. 박목월의 [윤사월]을 실제의 예로 들어보기로 한다.

송화가루 날리는

외딴 봉우리

윤사월 해 길다

꾀꼬리 울면

산지기 외딴 집

눈먼 처녀사

문설주에 귀 대이고

엿듣고 있다.

이 시는 4연 8행의 짧은 시이지만 독자로 하여금 풍부한 연상 속에 놓이게 하는 시이다. 이 시에서 눈먼 처녀의 비극적인 상황-산지기 딸로서 가난하고, 어릴 때 어떤 일이 있었는지 모르지만 눈이 멀게 된 비극을 겪었고, 과년하도록 시집을 가지 못했고, 지금은 외롭게 살고 있는 한과 설움의 삶-은 교육 현장에서 대개 지적되었다. 그러나 송화가루, 꾀꼬리의 노란 빛깔의 이미지가 무엇을 의미하는지에 대해서는 심도 있는 천착이 되지 않았다. 도시의 학생들에게는 송화가루의 빛깔이 어떤 색인지도 잘 떠오르지 않을 것이다. 이 시를 가르치는 데에 있어서 송화가루나 꾀꼬리의 이미지를 물어보는 것은 필수적이다. 서정주의 [국화 옆에서]에 나오는 <노오란 네 꽃잎>에서 '노오란'의 이미지가 '성숙'을 의미하는 것처럼 이 시에서 노란 빛깔의 이미지가 성숙을 의미할 수도 있고, 그 경우 그 '성숙'의 이미지는 눈먼 처녀의 성숙함과도 연결되어 마지막 연에서의 처녀의 행동, 즉 '듣는' 것이 아니라 '엿듣는', 부끄러움의 미학으로도 연결될 수 있기 때문이다. 실제상 아무도 없는 외딴 집에서 들려오는 꾀꼬리 소리를 자연스럽게 듣지 않고, '엿듣는다'는 것은 상식적으로는 이해되지 않는 일. 처녀의 성숙함과 부끄러움으로 연결되어야 자연스러운 일이다. 이 때 '문설주'는 안과 밖의 통로요, 자연과 인간의 통로이며, 외부의 성숙함과 처녀의 성숙함의 통로이다. 그렇게 본다면 우리는 이 시를 다음과 같이 도표화해 보일 수 있다.

| 송화가루 |-------→ | 문설주 | --------→ | 눈 먼 처녀 |

| 꾀꼬리 |

위에서 보듯 한 편의 시에 대한 해석은 대상의 이미지를 폭넓게 파악하는 데에 따라 다양하게 전개될 수 있다. 대상의 이미지를 고정적인 지식으로 받아들이게 한다는 것이 얼마나 무모한 것인가는 이를 보더라도 증명이 된다.

이미지라는 것이 우리의 내면세계를 자극하고, 독자의 반응을 유도하여 시를 정서와 연결시켜주는 구실을 하는 것이기 때문에 일방적인 이미지의 해석으로 '열린 독서'가 방해를 받아서는 안된다. [윤사월]이란 시를 통해서도 살펴 보았듯이 주목하지 않은 대상의 이미지 분석에 의해 시에 대한 인식의 폭이 넓어졌다. 물론 이것은 단적인 예에 지나지 않는다. 학생들의 교육 현장 참여가 이루어지면 보다 신선하고 다양한 해석이 이루어질 수 있다. 교사는 여러 가지 의견을 수렴하여 그들이 공감을 하게끔 올바른 해석으로 이끌어야 한다. 이 경우 교사는 독선적이거나 지배적이 되어서는 안된다. 같이 생각해 보자는 태도, 학생들의 시각도 수용 가능성이 있는 것이라는 격려 속에서 해석의 단서만을 제공해야 한다. 그리고 이미지라는 것이 마음 속에 떠오르는 것이기 때문에 한 편의 시를 대하면 먼저 한 두 번을 찬찬히 읽고 눈을 감고 그 시의 분위기를 상상하도록 하는 일도 이미지 교육에 중요한 몫을 할 것이다.

4.맺음말

문학교육의 전반적인 문제이겠으나 시교육에 있어서 시인의 의도를 중심으로 시를 해석하거나 텍스트에 대한 구조적 분석으로 해석을 확정짓는 것은 誤讀이 될 지 모르는 위험한 일일 뿐만 아니라 학생들의 열린 사고를 억제하는 결과를 초래한다. 또한 교육자가 지배적인 위치에서 피교육자에게 자신의 주관적인 해석을 받아들이도록 강요하는 것도 자의적인 해석이 얼마든지 가능한 시라는 장르의 성격상 불합리한 일이다. 가장 이상적인 시교육은 이 중간층의 해결점을 모색하는 것이다. 이 점에서 비평적 객관주의와 주관주의 사이에서 시교육을 定位하는 일이야말로 시교육 전문가들이 가장 시급히 해결해야 할 과제라는 지적은 타당성을 얻는다. 그러나 과거의 우리 시교육을 살펴보면 권위주의적인 주입식 시교육이 대부분이었다. 해석에 있어 일방적인 통로만 열려진 셈이다. 그 결과 학생들은 항상 수동적인 입장에서 시를 받아들였고 시를 보는 안목을 신장시키지 못했다. 특히 비유와 이미지는 시를 구성하는 가장 중요한 요소임에도 불구하고 그 의미 규정에 있어 다양한 시도가 없었다. 앞서 살핀 바와 같이 비유나 이미지는 그것을 어떻게 받아들이느냐에 따라 시 해석의 폭이 넓혀질 수도 있고 좁혀질 수도 있다. 그러므로 이상적인 시교육을 위해서는 학생들의 능동적인 교육 현장의 참여로 가장 설득력이 있는 해석이 이루어져야 한다. 텍스트의 실체는 그같은 작업을 통해 드러난다. 우리가 비유와 이미지에 대한 과거의 교육을 시정해야 할 이유가 여기에 있다.

=========================================================================

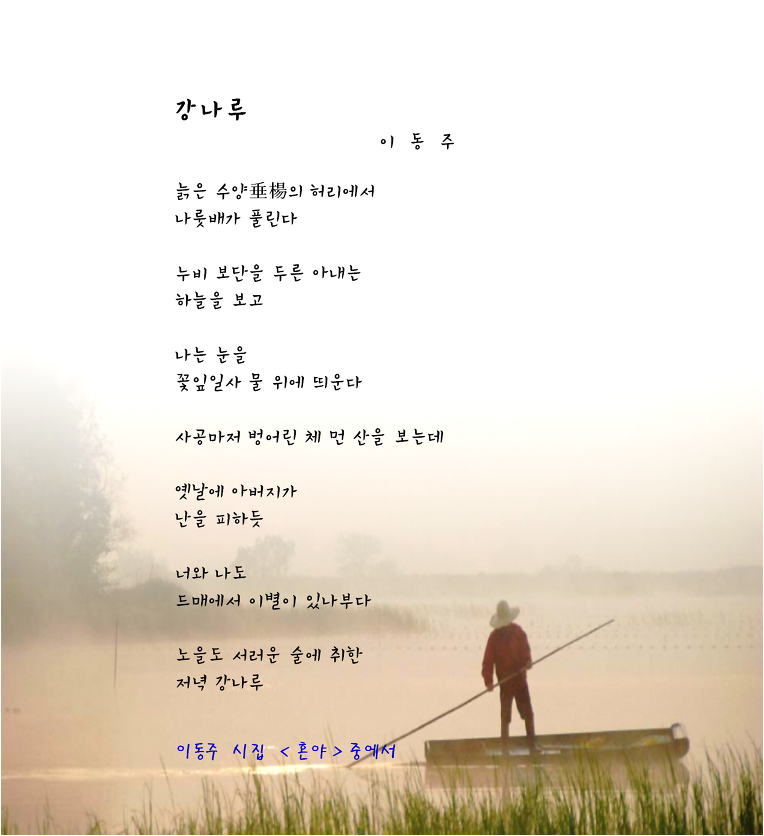

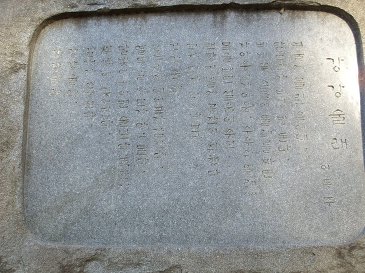

192. 강나루 / 이동주

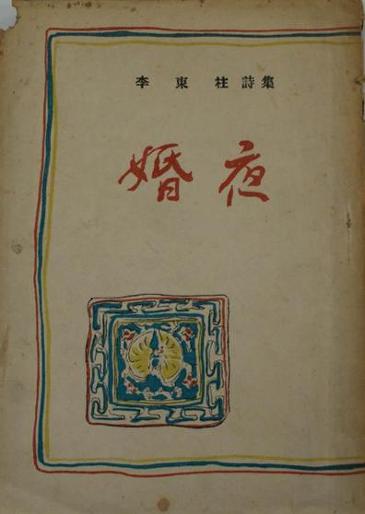

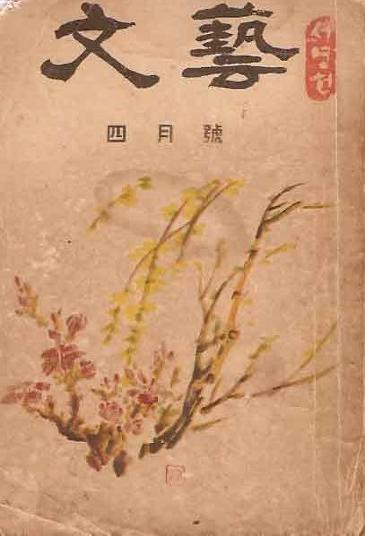

<이동주 첫 시집 혼야> <이동주 등단 작품 수록지 문예>

강나루

이동주

늙은 수양垂楊의 허리에서

나룻배가 풀린다

누비 보단을 두른 아내는

하늘을 보고

나는 눈을

꽃잎일사 물 위에 띄운다

사공마저 벙어린 체 먼 산을 보는데

옛날에 아버지가

난을 피하듯

너와 나도

드매에서 이별이 있나부다

노을도 서러운 술에 취한

저녁 강나루

이동주 시집 <혼야> 중에서

이동주 연보

1920년 음력 2월 28일 전남 해남군 현산면 읍호리에서 이해영과 이현숙의 외아들로 출생.

(본관 : 전주, 아호 : 심호) ※ 가산이 기울어 12세 때 외가인 공주로 이사.

1927년 달산학교(현 현산초등학교) 입학.

※ 달산학교는 증조부(이재범)이 사재를 들여 세운 학교.

1932년 달산학교 졸업.

1933년 공주고등보통학교 입학.

1937년 공주고등보통학교 졸업, 어머니가 염소를 팔아 준 7환을 가지고 상경.

1940년 혜화전문학교 불교과 입학. 윤길구, 송영철과 함께 기거하면서 고학.

1942년 혜화전문학교 2년을 중퇴하고 고향(해남)으로 귀향.

1943년 목포시청 근무.

1945년 해남군 황산면사무소 근무

1946년 좌경단체인 목포예술문화동맹에 가담. 광주 호남신문 문화부장 취임.

오덕, 심인섭, 정철 등과 공동시집 <네 동무> 간행.

1948년 좌경문학활동을 중단 후 상경. <신사조사>에 취업. 서울연합신문 문화부 차장.

1951년 첫 시집 <혼야> 간행. 전라남도 문화상 수상.

1952년 차재석을 중심으로 시동인지 <시정신>을 목포에서 간행. 전라남도 문화상 수상.

1955년 시집 <강강술래> 간행.

1959년 전북 이리로 이사. 남성고 교사로 부임. 원광대, 전북대 출강.

1960년 한국문인협회상 수상.

1965년 한국문협 이사로 취임. <제4회 문예상> 장려상 수상. 숭실대 출강.

1967년 서라벌 예대 출강.

1969년 한국문협 시분과위원장 취임.

1970년 월간문학 상임 편집위원. <불교문협>결성 후 운영위원으로 선임.

1971년 주월 한국군사령부 초청으로 월남 방문.

1972년 시 전문지 <풀과 별> 발간에 참여.

1973년 문인협회 사업 간사로 취임.

1977년 문인협회 부이사장으로 취임.

1978년 문인협회 이사장(서정주)의 세계 일주로 이사장 대행.

한양대 부속병원에서 위암 수술을 받음.

1979년 1월 28일 서울시 은평구 역촌동 1번지에서 위암으로 귀천.

장례는 문인협회장으로 거행.(경기도 장흥 신세계 공원묘지에 안장)

시집 <산조>, 실명소설집 <빛에 싸인 군무> 간행.

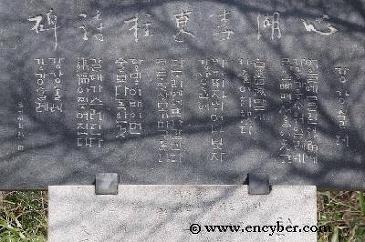

1980년 아들(우선)이 유고집 <산조어론> 출간. 해남 대흥사 입구에 이동주 시비를 세움.

1982년 수필집 <그 두려운 영원에서> 간행.

1987년 <이동주 시집> 간행.

1993년 실명소설집 <실명소설로 읽는 현대문학사> 간행.

2010년 <이동주 시전집> 간행.

---------------------------------------------------------------------------

193. 소녀 / 이동주

소녀

이동주

어머니의 눈총이

하나도 아프지 않다

물에 젖은 포도알로 서글서글 덤빈다

검은 수염의 아버지도

이 딸 앞엔 바보같이 지신다

이동주 시집 <혼야> 중에서

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.