조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 시인 지구촌

|

오상순 시인의 삶과 문학

김경식

오상순 시인은 1894년 서울에서 출생하였다. 본관은 해주, 호는 공초(空超),선운(禪雲), 성해(星海)라는 필명을 사용하기도 했다. 아버지 김태연의 4남 1녀 가운데 둘째로 태어났다. 당시 공초의 부친은 목재상을 운영했다. 효제보통학교, 경신고보, 일본 교토에 있는 동지사대학 종교학과를 졸업한다. 1919년 일본에서 귀국하여 기독교전도사로 활동한다.

1919년 3.1운동은 민족의 희망과 동시에 절망이었다. 문인들은 당시의 상황을 허무와 탄식으로 표현하기도 했다. 공초 오상순도 그랬다. 그는 1920년에 <폐허>의 동인으로 활동하며, 창간호에 ‘시대고와 그 희생’을 발표한다. “폐허는 상황을 극복해서 낙원을 찾는 긍정적 의미가 있다“는 논리의 평론으로 '폐허'의 옹호와 허무의 극복을 주장한다. 그러나 이 무렵 그가 쓴 <아시아의 마지막 밤>과 <허무혼의 독언> 등은 어둡고 절망적인 시다.

아시아는 밤이 지배한다. 그리고 밤을 다스린다. 아시아는 밤이 지배한다. 그리고 밤을 다스린다. 밤은 아시아의 마음의 象徵이요, 아시아는 밤의 實現이다. 아시아의 밤은 永遠한 밤이다. 아시아는 밤의 受胎者이다. 밤은 아시아의 産母요, 産婆이다. 아시아는 實로 밤이 낳아준 선물이다. 밤은 아시아를 지키는 主人이요, 神이다. 아시아는 어둠의 검이 다스리는 나라요, 세계이다. 아시아의 밤은 限없이 깊고 속 모르게 깊다. 밤은 아시아의 心臟이다. 아시아의 心臟은 밤에 鼓動한다. 아시아는 밤의 호흡기관이요 밤은 아시아의 호흡이다. 밤은 아시아의 눈이다. 아시아는 밤을 통해서 一切相을 뚜렷이 본다. 올빼미 모양으로 밤은 아시아의 귀다. 아시아는 밤에 一切音을 듣는다. 밤은 아시아의 감각이요 감성이요 성욕이다. 아시아는 밤에 萬有愛를 느끼고 임을 포옹한다. 밤은 아시아의 食慾이다. 아시아의 몸은 밤을 먹고 生成한다. 아시아는 밤에 그 영혼의 양식을 구한다. 맹수 모양으로 밤은 아시아의 마음이요 悟性이요 그 行이다. 아시아의 認識도 叡智도 信仰도 모두 밤의 實現이요 表現이다. 오 아시아의 마음은 밤의 마음 아시아의 生理系統과 精神體系는 실로 아시아의 밤은 神秘的 所産인지 밤은 아시아의 美學이요 宗敎이다. 밤은 아시아의 唯一한 사랑이요 자랑이요 보배요 그 榮光이다. 밤은 아시아의 靈魂의 宮殿이요 個性의 터요 性格의 틀이다. 밤은 아시아의 가진 무진장의 寶庫이다. 마법사의 魔術의 寶庫 와도 같은

-오상순 시인의 <아시아의 마지막 밤 풍경> 부분 인용

공초는 보성고보의 교사와 불교중앙학교(동국대학교의 전신)에서 학생들을 가르치기도 했다. 기독교에서 불교로 개종한 것은 이 무렵이다. <폐허>는 2호를 내는데 그친 단명 잡지이지만 우리 문단이 시작 하던 시대에 한자리를 차지하고 있다. 황석우, 변영로, 남궁벽, 염상섭과 김억, 오상순은 폐허의 동인으로 함께 했던 작가들이다.

폐허는 주로 서울과 경기 출신 문인들이 중심이었다. 평안도 출신이 낸 <창조>의 출현은 이들을 결집시켜 폐허를 창간한다. <창조>의 중심적인 인물은 이광수(1892~1950), 김동인(1900~1951), 주요한(1900~1979)이다. 출신지 별로 나눈 다면 '창조'는 주로 평안도 출신 문인들의 동인지며, '폐허'는 서울 출신 문인이 중심이 된 동인지다.

‘페허’ 창간호에는 ‘시대고와 그 희생’이란 평론을 발표하며, '폐허'극복의지를 보였다. 그러나 이후에 발표한 시 ‘허무혼의 선언’, ‘아시아의 밤’, ‘타는 밤’ 등을 읽어보면, 허무를 극복하지 못하고 있음을 알게 된다.

〈폐허〉제2호에는 ‘힘의 숭배’, ‘힘의 동경’, ‘힘의 비애’ 등의 시 17편과 ‘종교와 예술’ 이란 제목의 평론을 발표한다. 1935년에는 대표시 ‘방랑의 마음’을 ‘조선문단’에 발표한다. 해방 후에는 ‘항아리’와‘해바라기’라는 시를 발표하며, 분단된 조국의 민족적 염원과 정서를 노래하기도 했다.

세상을 떠난 직후에 ‘공초 오상순 시선’이 발간되었으며, 1977년에 ‘방랑의 마음’이 출간되었다. 1955년 대한민국 예술원상과 1961년 서울특별시 문화상을 수상했다. 공초는 1922년 5월, 베이징에서 열린 에스페란토 집회 참여했던 인물이다. 이 집회에는 중국의 대문호 노신도 참여했다.

그는 세계 평등사상과 상호이해의 정신을 토대로 한 세계공용어인 ‘에스페란토어’를 가장 먼저 배워 국내에 보급한 사람이다. 톨스토이는 “에스페란토어를 사용하는 나라가 있다면, 신의 나라를 만드는 것”이라고도 했고, 프랑스 대문호 로맹 롤랑 역시 “에스페란토는 인류 해방의 무기”라고 설파하기도 했다.

당시 에스페란토는 지식인 필수적으로 배워야 하는 것으로 인식되었다. 곤충학자였던 석주명, 소설가 홍명희 등 지식인들이 에스페란토를 배웠다.

공초 오상순은 주로 다방에서 생활한 분으로 알려졌다. 예전 명동의 예술극장과 유네스코회관 골목 모퉁이에 있던 ‘청동(靑銅)다방’이다. 자주 청동다방을 찾았기 때문이다. 이곳에서 그는 예술가와 문인들을 만났다. 당시 ‘청동다방’의 주인은 연극인 이해랑이었다.

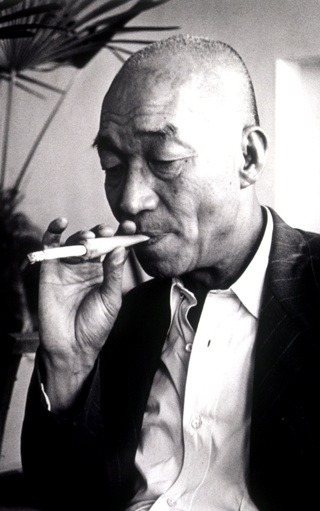

공초 오상순이 애연가였다. 그의 줄담배는 깨어서 취침할 때까지 계속되었다. 세상의 모든 것들이 담배연기처럼 허망하다는 의식을 가지고 있었기 때문이었다. 1953년 7월 6,25전쟁이 휴전이 되고, 1954년 무렵부터 명동은 문학과 예술의 중심지가 되었다. 그는 명동거리를 자주 걸었다. 조계사에서 숙식하였지만 낮에는 주로 다방에 머물며 많은 예술인들과 대화했다.

공초는 한때 범어사에서 선불교에 귀의하기도 했다. 여러 사찰을 떠도는 방랑의 객이 되기도 했다. 결혼도 하지 않고 가족도 없었다. 거처할 자신의 집도 없는 무소유의 삶을 실천했다. 생전에 혼인하지 않았으니 그 자신에게 딸린 가족이 없었고, 방랑객으로 전국을 떠돌았으니 거처할 집도 없었다. 공초(空超)라는 호는 이를 상징한다.

해방 이후에 그는 우익문단에 가담한다. 변영로, 박종화, 양주동이 중심이 되었던 <전조선문필가협회>에 가담한다. 그러나 문단의 중심에서 중요한 역할을 맡지는 않았다. 6·25전쟁은 그가 공초라는 호를 의미 있게 받아들일 수 있었던 민족적으로는 최대의 비극적인 사건이었다. 모든 것이 불타고 무너지고 부서졌기 때문이다. 그가 명동에서 초인처럼 살 수 있었던 것도 6,25의 참화 때문인지도 모른다.

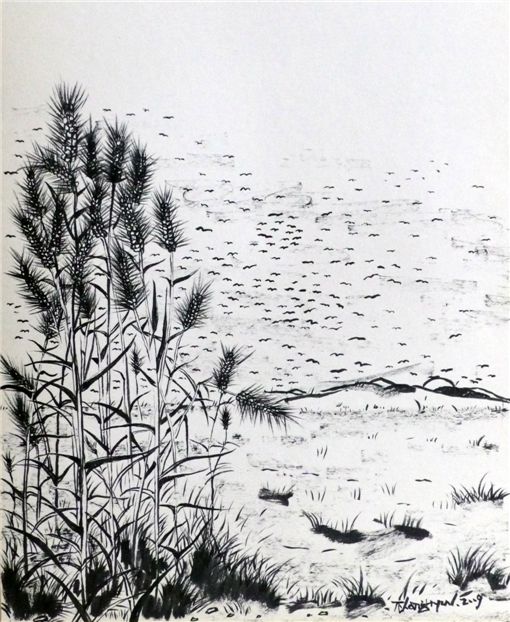

당시 명동에서 영업을 하던 동방싸롱, 갈채다방, 청동다방은 가난한 예술인들의 근거지가 되어 주었다. 공초 오상순은 때로 다방을 찾는 예술가들에게 그림을 그리거나 글을 쓰게 했다. 당시 그의 취미는 청동다방을 찾은 예술가들의 비망록을 제작하는 일이었다. 일명 ‘낙서첩(落書帖)’이다. 낙서첩의 ‘청동산맥(靑銅山脈)’이란 이름을 가진 그 시대를 증언하는 기록물이다. 195권에 달하는 낙서첩인 ‘청동산맥’에는 약 10년 동안 ‘청동다방’을 드나들던 예술인들의 흔적이 고스란히 담겨 있다.

1950년대 중반부터 시작된 시인 공초의 이 새로운 사업은 십년의 세월 동안 무려 195권의 청동산맥을 이루었다. 그는 생전에 본인의 시집은 발간하지 않고 이 작업에 매달렸다. 공초의 이런 작업이 없었다면 예술인들의 명동의 삶은 많은 부분이 단절되었을 것이다.

‘청동산맥’은 당시 예술가들의 필체와 글과 그림 등, 실로 다양한 콘텐츠를 담고 있기 때문이다. 청동다방의 비망록인 <청동산맥>을 넘기다보면 이은상이 기록한 글도 보인다. ‘오고 싶지 않은 곳으로 온 공초여, 가고 싶은 곳도 없는 공초여’라며, 오상순 시인의 삶의 철학을 설파하는 글을 남겼다.

서정주 시인은 ‘안녕하시었는가. 백팔의 번뇌 내 고향의 그리운 벗들’ 이라는 글귀를 통하여 당시 작가들의 방랑과 낭만의 흔적을 한 줄로 표현했다. 박목월 시인도 다방에 들러 비망록을 남긴다. ‘우연히 다방에 들러 선생님을 뵙게 되어 반갑습니다’라며, 당시의 상황을 일상적인 인사말로 맺는다. 괴짜 시인 김관식은 ‘슬픔은 차라리 안으로 굳고, 겉으로 피는 자조의 웃음’이라는 시적 표현을 통해 자신의 존재를 알렸다. 박경리 선생도 명동에 있는 청동다방을 찾았던 모양이다. ‘자학의 합리화가 종교이며, 자학을 벗어난 경지에서 신이 존재한다’ 라는 사뭇 명언을 남긴다. 이어령은 ‘여기에는 시초도 종말도 없다’고 써 놓았다. 당시로는 막내 문인이었을 고은 시인은 ‘담배의 공복(空腹)이란 건 더 야릇할 거예요’라며 공초와 담배를 일원화 시켰다. 청동다방의 낙서첩인 <청동산맥>은 현재 건국대학교박물관에 소장되어 있다. 현재 서울 명동의 ‘청동다방’ 자리는 옷가게가 되어 있다. 이 언저리에서 “봄은 동방에서 꽃수레를 타고 온다는데 가을은 지금 머언 사방에서 내 파이프의 연기를 타고 온다.”라던 공초 오상순 시인의 언어를 읽어본다. 그의 시 <방랑(放浪)의 마음> 과 함께...

흐름 위에 보금자리 친 오 흐름 위에 보금자리 친 나의 혼(魂)

바다 없는 곳에서 바다를 연모(戀慕)하는 나머지에 눈을 감고 마음 속에 바다를 그려 보다 가만히 앉아서 때를 잃고

옛 성(城) 위에 발돋움하고 들 너머 산 너머 보이는 듯 마는 듯 어릿거리는 바다를 바라보다 해지는 줄도 모르고

바다를 마음에 불러 일으켜 가만히 응시하고 있으면 깊은 바닷소리 나의 피의 조류(潮流)를 통하여 오도다.

망망(茫茫)한 푸른 해원(海原) 마음 눈에 펴서 열리는 때에 안개 같은 바다의 향기 코에 서리도다.

- 동명 제 18호(1923)에 발표한 오상순 시인의 시< 방랑(放浪)의 마음> 전문

이 시는 정처 없이 떠다니는 마음의 유랑을 표현하였다. 감정의 노출이 심한 시다. 안정적인 장소를 찾을 수 없는 작가 혼을 인식하는 데서 출발한다. 안정적인 삶을 향한 노력을 하며, 이윽고 내면에서 안정감을 찾으며 완결되는 시다.

그의 시는 방랑과 낭만의 벽을 허물고, 자연과 합일되려는 사상을 가지고 있다. 불교의 선(禪)적인 명상 태도와 슬프고 고독한 분위기가 부분적으로 보인다. 오상순은 문학적인 방랑과 일상의 모든 물질적인 욕망들을 담배 연기로 날려 버리려 했던, 기인으로 한국문단에 널리 알려져 있다.

일제강점기 사찰을 떠돌다가 동국대학교에서 운영하던 역경원을 전전하다 조계사에서 지냈으며, 1963년에 세상을 떠났다. 그의 유해는 수유리 빨래골에 안장된다. 수유리 빨래골 골짜기 깊숙한 곳에 있는 묘소에는 그의 대표시 〈방랑의 마음〉 첫머리를 새긴 시비가 있다. 이 시비는 사뭇 예술적인 풍모를 지녔다.

〈페허〉 창간호에는 〈시대고와 그 희생〉이란 평론을 발표하며, '폐허'극복의지를 보였다. 그러나 이후에 발표한 시 ‘허무혼의 선언’, ‘아시아의 밤’, ‘타는 밤’ 등을 읽어보면, 허무를 극복하지 못하고 있음을 알게 된다.

〈 폐허〉제2호에는 ‘힘의 숭배’, ‘힘의 동경’, ‘힘의 비애’ 등의 시 17편과 ‘종교와 예술’ 이란 제목의 평론을 발표한다. 1935년에는 대표시 〈방랑의 마음을> ‘조선문단’에 발표한다. 해방 후에는 ‘항아리’와‘해바라기’라기라는 시를 발표하며, 분단된 조국의 민족적 염원과 정서를 노래하기도 했다.

세상을 떠난 직후에 〈공초 오상순 시선〉이 발행되었으며, 1977년에〈방랑의 마음〉출간되었다. 1955년 대한민국 예술원상과 1961년 서울특별시 문화상을 수상했다.

다음은 잘 알려지지 않은 공초 오상순 시인의 시 몇 편을 소개한다.

□ 구름 흘러가는 구름따라가던 나의 눈자취 없이 스스로 사라지는 피녀(彼女)의 환멸 보는 순간에 슬며시 풀어지며 무심히 픽 웃고 잇대어눈물짓다.

□ 나와 시(詩)와 담배 나와 시와 담배는 이음(異音) 동곡(同曲)의 삼위일체 나와 내 시혼은곤곤히 샘솟는 연기 끝없는 곡선의 선율을 타고 영원히 푸른 하늘 품속으로 각각 물들어 스며든다.

□ 나의 고통 웃는 사람 따라서웃지 못함은 고통이다 그러나 우는 사람 위하여 울지 못함은 더 큰 고통이다.

□ 나의 스케치 나의 귀는 소라인양항상 파도소리의 그윽한 여운을 못 잊고 나의 눈은 올빼미인양고동하는 밤의 심장을 노린다. 나의 코는 사냥개마냥사향의 지나간 자취를 따라심산과 유곡을 더듬어 헤매이고 나의 입은 거북마냥담배연기 안개를 피워일체의 잡음과 부조리와일체의 중압과 불여의를 가슴 깊이 안은 채 나와 나 아닌 것의 위치와 거리와 간극을자유로 도회하고 조절하여하나의 조화의 세계를 창조하여그 제 호미에 잠긴다.

□ 단합의 결실 풀끝에 맺힌한 방울 이슬에해와 달이 깃들고 끊임없는낙수물 한 방울이주춧돌을 패여 구멍을 뚫고 한 방울의 물이샘이 되고샘이 흘러시내를 이루고 시냇물이 합쳐바다를 이루나니 오 한 방울 물의신비한 조화여무한한 매력(단합의 위력이여 우주 영원한 흐름이크낙한 너 발자취로 하여더욱 난만한 진리의 꽃은피는 것인가.

공초는 1963년6월3일 심장병과 고혈압으로 세상을 떠난다. 현재 서울시의회에서 열린 장례식에는 문인과 승려, 학생과 시민이 몰려와 함께 눈물을 흘리며 그의 떠남을 서러워했다. 월탄 박종화는 신문에 다음과 같은 글을 남겼다. “오늘 이 고승(高僧) 같은 시인을 잃어버린 마음, 나의 마음은 텅 비어 있다.” ‘자신을 비우고(공·空) 세상을 초월(초·超)’한다는 뜻에 걸맞은 삶을 살았던 오상순 선생에 대한 예우였다. |

|

[홍성호 기자 /말짱 글짱] 공초 오상순의 `담배 아홉 갑` |

|

한 개비 길이 7㎝×20개비×4갑=560㎝, 이것이 하루치 길이요. 5 60㎝×365일-2044m,이것이 또 1년치 길이요. 2044m×70년=14만3080m, 즉 143㎞. "선생님,이건 서울은커녕 추풍령에도 못 미치겠는데요." (구상 편,<시인 공초 오상순>,자유문학사) 1920년 창간된 <폐허>는 이듬해 2호로 단명했지만 <창조> <백조>와 더불어 한국문학사에 큰 족적을 남긴 퇴폐주의 문예 동인지이다. 그 <폐허>를 이끈 이 중의 한 명인 공초 오상순은 각종 기행으로 당대에 숱한 일화를 남긴 사람으로도 유명하다. 그를 말할 때 빼놓을 수 없는 것이 담배다. 아침에 눈 뜨자마자 붙이기 시작한 담배를 잠자리에 들기 전까지 놓지 않았다는 오상순을 앞에 두고 부산 피란 시절 어느 물리학자가 자못 심각한(?) 표정으로 계산을 했다. 평생 피우는 담배 길이가 얼마나 될지가 화제가 돼 나온 일화다. 그런데 실은 그의 하루 흡연량은 이보다 훨씬 많았다고 한다. 그의 제자 중 한 명이 <시인 공초 오상순>에서 회고한 대로라면 그는 보통 하루에 180여 개비를 태웠다는 것이다. 20개비들이 담배 아홉 갑을 피웠으니 지금 생각하면 상상이 안 될 정도이다. 돌아가시기 전 반년 정도를 함께 기거하며 모신 제자가 직접 목격담을 풀어놓은 것이니 믿을 만한 수치인 셈이다. 하기야 오상순이 <폐허> 동인이자 당대의 주당이었던 수주 변영로와 어느 날 밤 한강에 뱃놀이를 갔는데 손에 쥔 것은 단지 술 몇 병과 담배 두 보루(20갑)였다는 것도 널리 알려진 일화다. 이들은 그렇게 술에 취하고 담배에 전 채 휘영청 밝은 달을 벗 삼아 밤새워 문학을 논했다고 한다. 오상순의 담배에 얽힌 일화를 길게 늘어놓은 까닭은 이 얘기 속에 우리말을 쓰는 몇 가지 중요한 원칙이 담겨 있기 때문이다. 우선 오상순이 하루에 피운 담배는 '아홉 갑'이었을까 '아홉 곽'이었을까. 우리말에서 '물건을 담는 작은 상자 또는 그 단위'를 가리키는 말은 '갑'이라 한다. 그래서 '성냥곽'이라 하면 틀리고 '성냥갑'이라 해야만 맞는다. 비눗곽,담뱃곽,분필곽도 마찬가지로 모두 비눗갑,담뱃갑,분필갑이라 해야 한다. '갑'은 한자 匣에서 온 말이니 형태를 바꿀 이유는 없다. 그러면 많은 사람들이 기억하는 '곽'의 정체는 무엇일까. 이는 본래 '주로 물기 없는 물건을 넣어 두는,뚜껑을 덮게 돼 있는 작은 그릇'을 말하는 것이다. 한자어 '곽(槨)'과는 달리 한글로만 쓰는 이 '곽'은 북한 사전의 풀이로 보면 '갑'과 미세한 의미 차이를 띠면서 함께 널리 쓰이던 말로 보인다. 이는 북한에서 남한의 도시락에 해당하는 '곽밥(곽에 담은 밥)'이 널리 쓰이는 데서도 확인된다. 물론 도시락이란 말도 함께 사용한다. 북한에서는 이 밖에도 밥곽(간편하게 먹을 수 있게 만든 밥그릇),과자곽,점심곽 같은 말이 쓰이고 있다. 그래서 북한의 문화어(남한의 표준어에 해당)에서는 '갑'과 '곽'을 모두 허용하고 있다. 하지만 남한에서는 '곽'을 버리고 '갑'만을 표준어로 인정했다. 따라서 아쉽지만 남한에서는 성냥곽이란 말은 안 되고 성냥갑만 가능할 뿐이다. 성냥갑인지 성냥곽인지 헷갈리는 사람은 '지갑'을 떠올리면 쉽게 알아둘 수 있다. '돈이나 주민등록증 같은 증명서 따위를 넣을 수 있도록 가죽이나 헝겊 따위로 만든 자그마한 물건'을 지갑이라 하지 절대 지곽이라 하지는 않을 것이다. 지갑은 일상에서 흔히 쓰이는 말이라 한자 의식이 흐려져서 그렇지 실은 한자 '紙匣'이다. '갑'이 비교적 작은 물건을 담는 상자라면,비슷한 말에 함(函)이 있는데 이는 '갑'보다 사이즈가 좀 더 큰 것을 말한다. 옷이나 물건 따위를 넣을 수 있도록 네모지게 만든 통을 말한다. 성냥갑,비눗갑,담뱃갑,분필갑 등에 비해 사물함,패물함 식으로 구별해 말한다. /한국경제 |

戰後 문학의 살롱시대 열고,

空超는 담배연기처럼 사라졌다

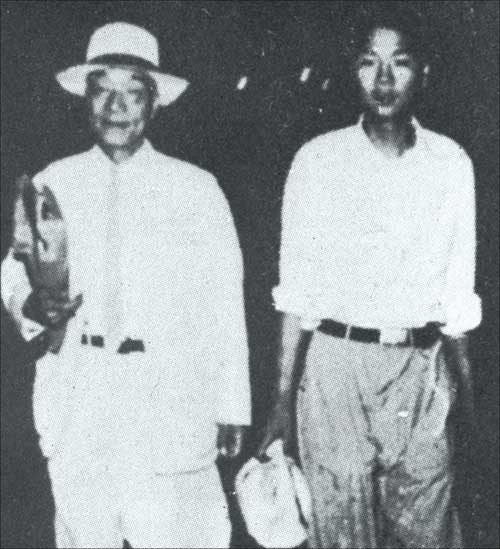

권영민 교수(왼쪽)와 이근배 시인이 서울 명동의 청동다방 자리(두 사람 뒤편)를 방문했다. 지금은 옷가게로 변한 이곳은 1950년대 공초 오상순을 필두로 한 문인들의 아지트였다.

권영민 교수(왼쪽)와 이근배 시인이 서울 명동의 청동다방 자리(두 사람 뒤편)를 방문했다. 지금은 옷가게로 변한 이곳은 1950년대 공초 오상순을 필두로 한 문인들의 아지트였다.

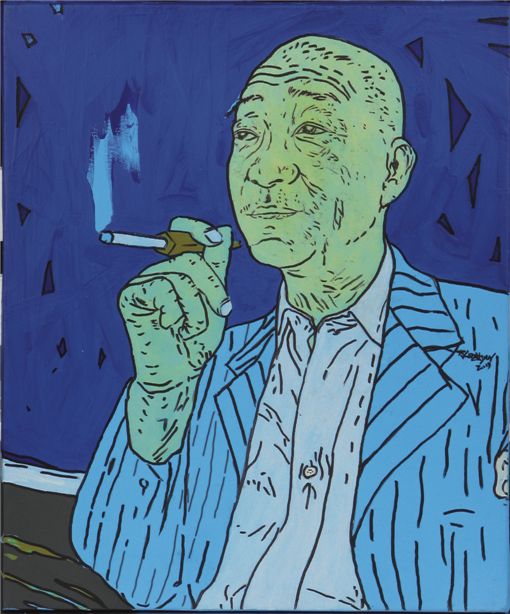

공초 오상순은 애연가였다. 그래서 그의 오른손에 담배가 쥐어져 있지 않은 경우가 드물었다. 건국대박물관 제공

공초 오상순은 애연가였다. 그래서 그의 오른손에 담배가 쥐어져 있지 않은 경우가 드물었다. 건국대박물관 제공오상순은 공초(空超)라는 그의 호를 붙여 불러야 더 어울린다. 그는 서울에서 태어나 경신학교를 다녔다. 일찍이 일본 교토의 도시샤(同志社)대에서 종교 철학을 공부했으며, 1920년 황석우 남궁벽 변영로 염상섭과 문학 동인 ‘폐허’에 참여했다. 한국 문단사의 첫머리에 오르는 ‘폐허’에 시를 발표하면서 문학가로서 명패를 달았지만 그는 문단의 자리에 연연하지 않았다.

한때 불교중앙학림에서 가르쳤고 보성학교에서 교편을 잡기도 했는데, 1926년 부산 동래 범어사(梵魚寺)에 입산해 선불교에 심취하기도 했다. 그는 그때 이미 속세의 삶을 등졌고 방랑의 객이 되어 전국의 사찰을 떠돌았다. 생전에 혼인하지 않았으니 그 자신에게 딸린 가족이 없었고, 방랑객으로 전국을 떠돌았으니 거처할 집도 없었다. 공초라는 호를 사용하기 시작한 것도 이 무렵부터였다. 공초는 떠돌이가 되어 일제강점기의 가혹한 시련을 피했다.

해방 공간의 문단이 좌우 이념의 대립과 갈등에 휩싸였을 때 공초는 변영로 박종화 양주동 이헌구와 민족 계열의 전조선문필가협회를 결성하고 문학의 중심에 섰다. 하지만 그는 결코 문단 모임에 앞장서지는 않았다. 6·25전쟁을 겪으며 모든 것이 다 불타고 무너지고 부서졌을 때 그는 다시 선인(仙人)의 모습으로 서울 명동에 나타났다.

당시 명동은 국립극장을 중심으로 연극인들이 모여들었고 동방싸롱, 갈채, 청동 같은 다방은 가난한 문학예술인들의 근거지가 됐다. 한국 문학예술의 ‘살롱시대’가 바로 명동에서 펼쳐졌다. 소설가 이봉구의 ‘명동 엘레지’에서부터 명동은 예술의 혼을 낳았고, 사랑과 인생과 예술과 열정과 낭만으로 채워졌다.

공초의 청동산맥은 해외 문단에서도 그 유례를 찾아보기 힘들다. 분량도 방대하고 그 내용도 다채롭다. 시인 이은상은 ‘오고 싶지 않은 곳으로 온 공초여, 가고 싶은 곳도 없는 공초여’라며 헛기침을 했고, 서정주는 ‘안녕하시었는가. 백팔의 번뇌 내 고향의 그리운 벗들’이라고 적었다. 박목월은 ‘우연히 다방에 들러 선생님을 뵙게 되어 반갑습니다’라고 소박한 인사말을 써넣었다. 당시 문단의 신참에 해당했던 김관식은 ‘슬픔은 차라리 안으로 굳고, 겉으로 피는 자조(自嘲)의 웃음’이라고 시 한 구절을 적었다.

소설가 박경리는 ‘자학(自虐)의 합리화가 종교이며, 자학을 벗어난 경지에서 신이 존재한다’라는 에피그램(경구)을 남겼고, 비평가 이어령도 ‘여기에는 시초(始初)도 종말(終末)도 없다’고 적었다. 고은은 담배를 물고 살아서 ‘꽁초’로도 불렸던 공초를 향해 ‘담배의 공복(空腹)이란 건 더 야릇할 거예요’라고 낙서했다.

청동다방의 낙서첩 ‘청동산맥’. 건국대박물관이 소장하고 있다. 건국대박물관 제공

청동다방의 낙서첩 ‘청동산맥’. 건국대박물관이 소장하고 있다. 건국대박물관 제공‘봄은 동방에서 꽃수레를 타고 온다는데 가을은 지금 머언 사방에서 내 파이프의 연기를 타고 온다’라고 썼던 공초는 1963년 세상을 떠났다. 벌써 50년이 흘렀다. 하지만 명동 어디선가 예의 그 뿌연 담배 연기를 뿜으며 공초가 환하게 웃고 있을 것만 같은 착각이 들었다.

정리=황인찬 기자

===============================================

공초(空超)라는 호를 가지고 있던 오상순 시인. 아침에 깨어나 밤에 잠들 때까지 줄곧 담배를 손에서 놓지 않았고, 심지어 한 손으로 세수를 하며 다른 한손으로는 담배를 들고 있었다는 식의 일화를 생각하면 공초에서 자연스럽게 꽁초나 골초를 연상하게 된다. 그러다가 머리를 깎고 불교에 귀의한 뒤 전국의 명산과 명찰을 발길 닿는 대로 찾아다녔다는 사실을 떠올리면 공초(空超)라는 호를 재미삼아 허투루 지은 게 아니라는 사실을 알 수 있다. 더구나 평생 자신의 집을 갖지 않았으며 시집 한 권 내지 않았을 정도로 모든 것을 비우고 살아간 삶을 생각하면 공초(空超)만큼 오상순 시인에게 잘 어울리는 호도 없다고 하겠다.

오상순 시인은 목재상을 운영하던 아버지 덕에 여유 있는 집안에서 태어나 일본의 도시샤(同志社)대학 종교철학과를 나온 명민하고 진보적인 지식인이었다. 유학을 다녀온 뒤 보성고등보통학교 교사를 하기도 하고, 한때는 기독교에 빠져 전도사를 하기도 했다. 그러다가 기독교를 버리고 불교의 문을 두드렸는데, 그렇다고 해서 정식 승려가 된 것도 아니었다. 그저 불교를 통해 무소유, 무정처의 삶을 받아들였다고 이해하는 게 옳을 듯하다. 시인으로 나선 초기에 「아시아의 마지막 밤 풍경」, 「허무혼의 선언」과 같이 스케일이 큰 장시를 써서 발표하기도 했으나, 나중에는 시마저 거추장스러운 장식물로 여겼는지 시작 활동을 거의 접어버렸다.

========================================================

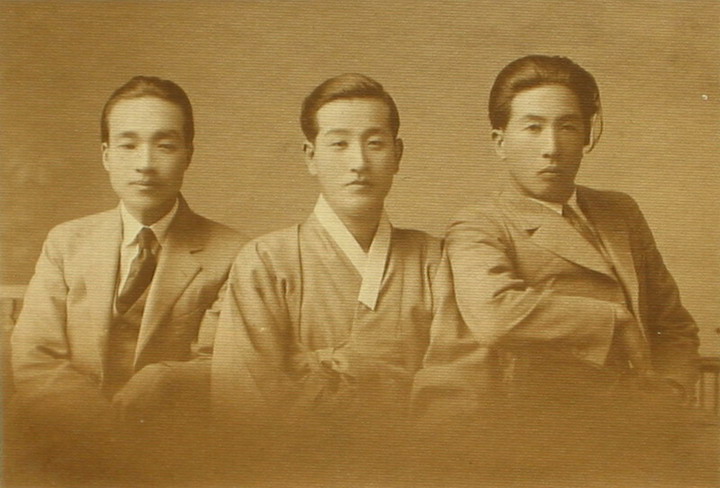

백파 조석기 선생의 문학청년 시절.

대구에서 동인지 "반야월"을 만들 무렵으로 추정됨.

사진 좌로부터

공초(空超) 오상순(吳相淳, 1894~1963),

상화(尙火) 이상화(李相和, 1900~1943),

백파(白派) 조석기(趙碩基· 1899~1976)

|

|

||||||||||||

| 천하의 서정주를 ‘서군’이라 깔본 사나이 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

‘시인’이란 과연 어떤 사람일까? 당연히 ‘시를 쓰는 사람’이 시인이다. 그러나 시를 쓴다고 해서 다 시인이 되는 것은 아니다. 시인으로 이름을 알리려면 ‘등단’이라는 관문을 통과해야한다. 일종의 ‘면허증’이 있어야한다는 거다. 하지만 등단을 한다고 해서 다 시인이 되는 것은 아니다. 적어도 2세대, 3세대가 지날 때까지도 이름

때론 문학가 중에는 작품보다는 ‘기행’, 즉 보통 사람과 다른 이상한 행동으로 더 잘 알려진 이들도 있다. ‘김삿갓’으로 잘 알려진 김병연도 방랑의 에피소드들은 많이 알려졌지만 그의 시에 대해서 아는 이는 그렇게 많지 않다. 우리의 눈에는 ‘기행’으로 보이는 우스꽝스러운 행동들. 그러나 그 기행 속에서 때로는 보석같은 글이 나오고 현실의 아픔을 속으로 삭이며 쓴 아름다운 글들이 나오기도 한다.

오늘부터 서울문화투데이에 연재할 <내 맘대로 현대문학>의 첫 번째 이야기를 우리가 잘 알고 있는 문학가들을 제쳐놓고 ‘김관식’이라는 시인의 이야기로 정한 것은 바로 그의 이야기를 통해 ‘시인은 과연 어떤 사람인가?’라는 근본적인 질문을 여러분께 던져보고 싶기 때문이다. 기행과 병고, 가난으로 얼룩진, 그야말로 허렁방탕 주정뱅이 생활로 일관한 괴짜 김관식. 그가 누구길래 ‘한국 현대문학’을 다룬다는 이 거창한(?) 프로젝트에 제일 먼저 이름을 올린 것일까? 그렇게 ‘내 맘대로’ 현대문학 이야기가 시작된다.

방옥례를 아내로 맞이하려는 김관식은 가짜 자살소동까지 벌이는 우여곡절 끝에 결혼에 골인한다. 그런데 결혼을 해서야 알게 된 것은 바로 방옥례가 김관식보다 연상이었다는 것. 서울상고에서 교편을 잡고 있던 김관식은 당시 자신보다 나이 많은 학생을 상대해야 했기에 나이를 속였다고 고백한다.

- 김관식 시선집 <다시 광야에>(창작과 비평사)- ▲임동현/'세상사, 특히 문학, 영화, 예술에 관심은 있지만 기웃거리기만 하는, 그래서 많은 사람들과 이야기를 나누고 소통하기를 간절히 원하는 글쟁이 겸 수다쟁이 |

||||||||||||

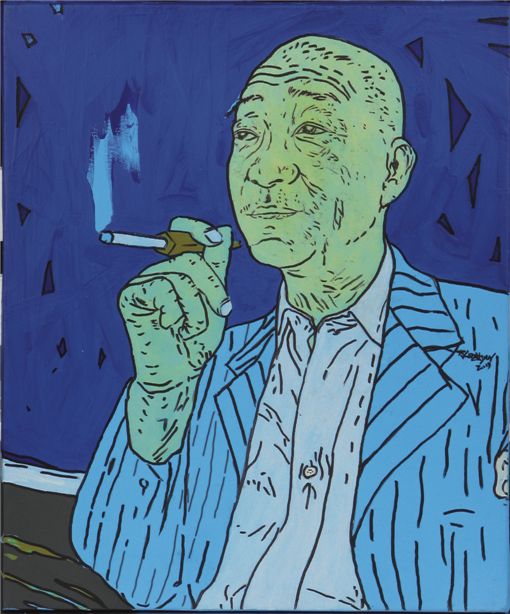

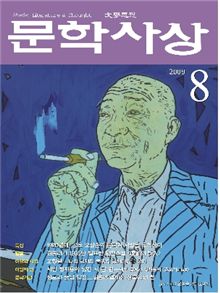

조강현 작가 공초 오상순 초상 '문학사상' 8월호 장식 화제

|

| 월간 '문학사상' 8월호에 수록된 조강현 작 '공초 오상순 초상'. |

1935년 '영화시대'(映畵時代)지에 발표한 김동리의 단편소설 '廢都의 詩人'을 발굴하고 시인 정지용의 시 '추도가'(追悼歌)를 발견, 문단이 '문학사상'을 집중하는 등 이슈화되고 있는 가운데 표지 장식을 이 지역 화가가 장식해 화제다.·

프랑스와 광주를 오가며 작업활동을 펼치고 있는 조강현(스페이스 Su 운영)씨가 주인공으로 생전 한 권의 시집도 남기지 않은 채 사후인 1963년 동료와 제자들이 '공초오상순시선'을 출간한 이후 문단의 조명을 받기 시작한 공초 오상순(1894∼1963)의 인물화를 그렸다.

조씨가 '문학사상' 8월호의 표지화를 그리게 된데는 문학사상 표지팀에서 표지화를 그릴만한 작가를 물색한 끝에 공초 오상순의 인물화를 그리는데 적합했다는 판단때문인 것으로 알려졌다.

만해 한용운 시인의 다음 세대로 결혼을 하지 않은데다 불교에 심취해 있었고 항상 담배를 놓지 않고 있는 모습에서 예술적 감흥이 느껴졌다는 것이 작가가 들려주는 공초에 대한 인상이다.

|

| '춤' 8월호에 수록된 조강현 작 '춤, 바람!'. |

공초 오상순의 인물화는 기존 인상파적이고 클래식한 것을 탈피해 모던하게 처리하는 데 주력했다는 후문이다.

'문학사상' 8월호에는 현재까지 거의 알려지지 않았던 공초의 유년기부터 일본 유학까지의 성장기(1894~1917), 일본 유학 이후부터 청·장년기까지의 사회·문화 활동기(1918~1930)의 행적을 추적한 글 중 1920년 '폐허' 창간 전후의 일본 관련 행적이 수록됐다.

'廢都의 詩人'은 신춘문예에 당선된 이후 발표한 김동리의 첫 작품으로 자신의 존재 근거에 대한 소설적 해답과 이후의 김동리 문학의 변모양상을 가늠할 수 있는 중요한 작품이다.

또 1946년 3월2일 '대동신문'(大東新聞)에 실린 작품으로 기미독립선언기념 전국대회를 위해 쓴 행사용 가창곡의 가사로 추측되는 '추도가'(追悼歌) 역시 최초 소개돼 문단의 이목이 집중되고 있다.

|

| 조강현 작가. |

|

이밖에 조씨는 국내 대표적 댄스잡지의 하나인 ‘춤’ 8월호(내지)에까지 '춤, 바람'이라는 명제로 시와 그림을 수록하기도 했다.

이번 조씨의 '문학사상' 8월호 표지를 계기로 지역작가들이 국내 대표적 문화예술지 표지화에 신선한 바람을 불러일으킬 지 주목된다.

고선주 기자

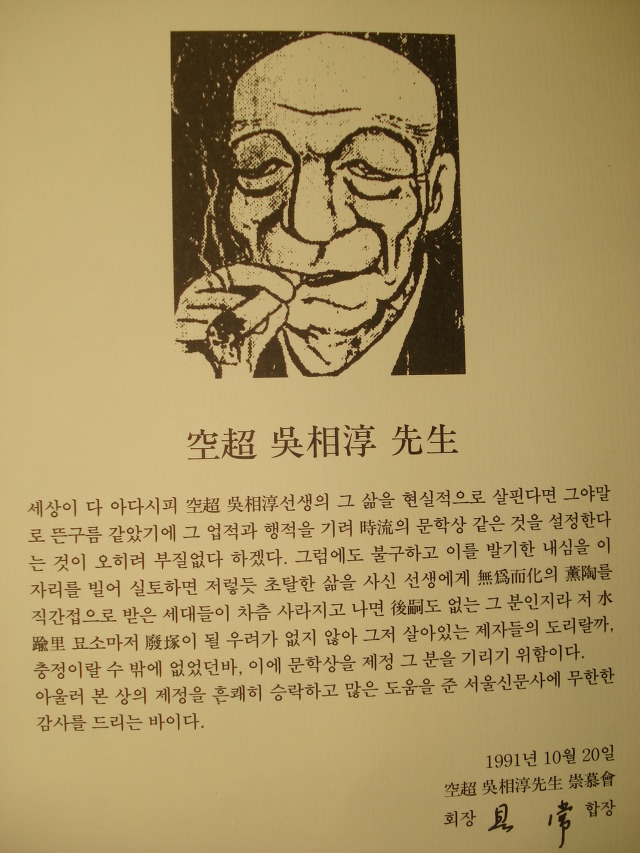

이 시집은 空超 吳相淳 선생 생애의 마지막 시집이다. 선생의 문하들이 시들을 수집하고 책을 만들때 선생은 와병하여 적십자 병동에 입원해서 곡기도 끊고 영양제 주사도 못 맞으시던 때라고 한다.

시인 구상은 선생의 시집 후기를 6월1일자로 쓰고 선생은 6월 3일 타계하시고 이 시집은 6월 15일에 출간 되었다.

1,000부 한정판 이고 구상 시인은 후기에 이 책의 수입은 선생 타세 후에 묘비 건립에 쓰겠다고 첨가했다.

이 유고시집 권 말엔 「짝 잃은 거위를 곡하노라」 와 「가을」, 두편의 산문도 함께 있다.

수유리 빨랫골에 있는 공초 오상순 선생의 시비.

시인 구상이 발기하여 1964년 6월 6일 세워졌다고 한다.

================================================================

|

<▲ 오상순 시인 의 묘소>

첫날밤/오상순

그 청춘의 알몸이

아아……야!

밤은 새벽을 배(孕胎)고

<시집의 해설>

이 시의 '첫날밤'은 속세 인간사의 남녀 관계만을 말하고 있는 것이 아니다.

<▲ 다름 묘소에서는 볼 수 없는 공초 오상순 시인의

|

|

<꽃자리>

반갑고

네가 시방 가시방석처럼 여기는

너의 앉은 그 자리가

바로 꽃자리니라

앉은 자리가 꽃자리니라

앉은 자리가 꽃자리니라!

네가 시방 가시방석처럼 여기는

너의 앉은 그 자리가

바로 꽃자리니라

너는 네가 만든 쇠사슬에 매여 있다.

그는 그가 엮은 동아줄에 묶여 있다.

그제사 세상이 바로 보이고

삶의 보람과 기쁨도 맛본다

네가 시방 가시방석처럼 여기는

너의 앉은 그 자리가

바로 꽃자리니라. |

나와 시(詩)와 담배

/공초 오상순

나와 시(詩)와 담배는

이음(異音)동곡(童曲)의 삼위일체(三位一體)

나와 내 시혼(詩魂)은

곤곤(滾滾)히 샘솟는 연기

끝없는 곡선(曲線)의 선율을(旋律)을 타고

영원(永遠)히 푸른 하늘 품속으로

각각(刻刻) 물들어 스며든다.

[출처] 담배값

백파 조석기 선생의 문학청년 시절.

대구에서 동인지 "반야월"을 만들 무렵으로 추정됨.

사진 좌로부터 공초(空超) 오상순(吳相淳, 1894~1963), 상화(尙火) 이상화(李相和, 1900~1943), 백파(白派) 조석기(趙碩基· 1899~1976)

http://blog.joinsmsn.com/media/folderListSlide.asp?uid=malipres&folder=75&list_id=12562641&page=1

[명동의 문인들]

|

||||||||||||

| 천하의 서정주를 ‘서군’이라 깔본 사나이 | ||||||||||||

| [내 맘대로 현대문학] ‘대한민국 김관식’의 무한도전(1) | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

‘시인’이란 과연 어떤 사람일까? 당연히 ‘시를 쓰는 사람’이 시인이다. 그러나 시를 쓴다고 해서 다 시인이 되는 것은 아니다. 시인으로 이름을 알리려면 ‘등단’이라는 관문을 통과해야한다. 일종의 ‘면허증’이 있어야한다는 거다. 하지만 등단을 한다고 해서 다 시인이 되는 것은 아니다. 적어도 2세대, 3세대가 지날 때까지도 이름

때론 문학가 중에는 작품보다는 ‘기행’, 즉 보통 사람과 다른 이상한 행동으로 더 잘 알려진 이들도 있다. ‘김삿갓’으로 잘 알려진 김병연도 방랑의 에피소드들은 많이 알려졌지만 그의 시에 대해서 아는 이는 그렇게 많지 않다. 우리의 눈에는 ‘기행’으로 보이는 우스꽝스러운 행동들. 그러나 그 기행 속에서 때로는 보석같은 글이 나오고 현실의 아픔을 속으로 삭이며 쓴 아름다운 글들이 나오기도 한다.

오늘부터 서울문화투데이에 연재할 <내 맘대로 현대문학>의 첫 번째 이야기를 우리가 잘 알고 있는 문학가들을 제쳐놓고 ‘김관식’이라는 시인의 이야기로 정한 것은 바로 그의 이야기를 통해 ‘시인은 과연 어떤 사람인가?’라는 근본적인 질문을 여러분께 던져보고 싶기 때문이다. 기행과 병고, 가난으로 얼룩진, 그야말로 허렁방탕 주정뱅이 생활로 일관한 괴짜 김관식. 그가 누구길래 ‘한국 현대문학’을 다룬다는 이 거창한(?) 프로젝트에 제일 먼저 이름을 올린 것일까? 그렇게 ‘내 맘대로’ 현대문학 이야기가 시작된다.

방옥례를 아내로 맞이하려는 김관식은 가짜 자살소동까지 벌이는 우여곡절 끝에 결혼에 골인한다. 그런데 결혼을 해서야 알게 된 것은 바로 방옥례가 김관식보다 연상이었다는 것. 서울상고에서 교편을 잡고 있던 김관식은 당시 자신보다 나이 많은 학생을 상대해야 했기에 나이를 속였다고 고백한다.

- 김관식 시선집 <다시 광야에>(창작과 비평사)- ▲임동현/'세상사, 특히 문학, 영화, 예술에 관심은 있지만 기웃거리기만 하는, 그래서 많은 사람들과 이야기를 나누고 소통하기를 간절히 원하는 글쟁이 겸 수다쟁이 |

||||||||||||

조강현 작가 공초 오상순 초상 '문학사상' 8월호 장식 화제

|

| 월간 '문학사상' 8월호에 수록된 조강현 작 '공초 오상순 초상'. |

1935년 '영화시대'(映畵時代)지에 발표한 김동리의 단편소설 '廢都의 詩人'을 발굴하고 시인 정지용의 시 '추도가'(追悼歌)를 발견, 문단이 '문학사상'을 집중하는 등 이슈화되고 있는 가운데 표지 장식을 이 지역 화가가 장식해 화제다.·

프랑스와 광주를 오가며 작업활동을 펼치고 있는 조강현(스페이스 Su 운영)씨가 주인공으로 생전 한 권의 시집도 남기지 않은 채 사후인 1963년 동료와 제자들이 '공초오상순시선'을 출간한 이후 문단의 조명을 받기 시작한 공초 오상순(1894∼1963)의 인물화를 그렸다.

조씨가 '문학사상' 8월호의 표지화를 그리게 된데는 문학사상 표지팀에서 표지화를 그릴만한 작가를 물색한 끝에 공초 오상순의 인물화를 그리는데 적합했다는 판단때문인 것으로 알려졌다.

만해 한용운 시인의 다음 세대로 결혼을 하지 않은데다 불교에 심취해 있었고 항상 담배를 놓지 않고 있는 모습에서 예술적 감흥이 느껴졌다는 것이 작가가 들려주는 공초에 대한 인상이다.

|

| '춤' 8월호에 수록된 조강현 작 '춤, 바람!'. |

공초 오상순의 인물화는 기존 인상파적이고 클래식한 것을 탈피해 모던하게 처리하는 데 주력했다는 후문이다.

'문학사상' 8월호에는 현재까지 거의 알려지지 않았던 공초의 유년기부터 일본 유학까지의 성장기(1894~1917), 일본 유학 이후부터 청·장년기까지의 사회·문화 활동기(1918~1930)의 행적을 추적한 글 중 1920년 '폐허' 창간 전후의 일본 관련 행적이 수록됐다.

'廢都의 詩人'은 신춘문예에 당선된 이후 발표한 김동리의 첫 작품으로 자신의 존재 근거에 대한 소설적 해답과 이후의 김동리 문학의 변모양상을 가늠할 수 있는 중요한 작품이다.

또 1946년 3월2일 '대동신문'(大東新聞)에 실린 작품으로 기미독립선언기념 전국대회를 위해 쓴 행사용 가창곡의 가사로 추측되는 '추도가'(追悼歌) 역시 최초 소개돼 문단의 이목이 집중되고 있다.

|

| 조강현 작가. |

|

이밖에 조씨는 국내 대표적 댄스잡지의 하나인 ‘춤’ 8월호(내지)에까지 '춤, 바람'이라는 명제로 시와 그림을 수록하기도 했다.

이번 조씨의 '문학사상' 8월호 표지를 계기로 지역작가들이 국내 대표적 문화예술지 표지화에 신선한 바람을 불러일으킬 지 주목된다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr

<ⓒ호남 대표 조간 '광남일보' (www.gwangnam.co.kr) 무단전재 배포금지>

水巖 ( ) l 2006-09-02 13:16

) l 2006-09-02 13:16

이 시집은 空超 吳相淳 선생 생애의 마지막 시집이다. 선생의 문하들이 시들을 수집하고 책을 만들때 선생은 와병하여 적십자 병동에 입원해서 곡기도 끊고 영양제 주사도 못 맞으시던때라고 한다.

시인 구상은 선생의 시집 후기를 6월1일자로 쓰고 선생은 6월 3일 타계하시고 이 시집은 6월 15일에 출간 되었다.

1,000부 한정판 이고 구상 시인은 후기에 이 책의 수입은 선생 타세 후에 묘비 건립에 쓰겠다고 첨기했다.

이 유고시집 권 말엔 「짝 잃은 거위를 곡하노라」 와 「가을」, 두편의 산문도 함께 있다.

수유리 빨랫골에 있는 공초 오상순 선생의 시비.

시인 구상이 발기하여 1964년 6월 6일 세워졌다고 한다.(함동선의 문학비 답사기에서 사진 모셔옴)

sctoday2naver.com

sctoday2naver.com

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.