조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

왜 미래파?... 시, 시인, 독자...

2016년 01월 19일 05시 38분

조회:6345

추천:1

작성자: 죽림

* 왜 미래파인가, 무엇이 다른가

/ 권혁웅

이들의 시를 일군 특징으로 묶지 말고, 먼저 개별적인 성과의 집적으로 보아야 한다.

새로운 시들의 주요한 특징 가운데 하나로 흔히 이야기되는 것이 환상성이다. 최근의 시들에는 비사실적인 진술이 전면에 드러나 있으며, 이를 통해 이들 시인들이 사실주의 문학에서 누리지 못했던 정신의 자유를 그 극한까지 누리고 있다는 것이다.

이들의 시가 환상으로 간주되는 것은 일차적으로 추측과 비교와 설명을 단순한 현재 시제로 처리하기 때문에 생긴 현상이다.

- 권혁웅 시인의 평론 부분

* 미래파 시인들이 시, 이렇게 읽었다 / 이경수

먼저 고백할 것이 있다.

2000년대 상반기의 일군의 젊은 시인들의 시적 경향에 대해 미래파라고 규정하는 것에 대해 솔직히 나는 동의하지 않는다.

이러한 명명하기의 방식에는 개별 시인들의 차이에 주목하기 보다는 이들에게서 공통적인 성향을 추출해 그것을 집단화 하고자 하는 인정투쟁의 욕망과 세대론적 전략이 숨어 있게 마련이다. 명명하기에 동의하지 않는다는 것은 미래파라는 규정이 산출하는 집단적 흐름을 의심한다는 것이며 이들의 공통점 보다는 차이에 좀 더 주목하겠다는 뜻이다.

- 이경수 평론가의 평론 부분

<미래파 시인들의 시 중 몇편>

뱀의 시간 / 김병호

녹슬어 가는 별자리를 더듬어 강을 건넌다

사내의 앞을 비문처럼 가로지른 뱀의 흔적

눈 덮인 강물 위를 온몸으로 헤쳐나간

그 자국이 절벽으로 향하는 동안

얼음자 아래의 파문들이 미늘처럼 온몸에 박혔으리라

멀리 강얼음 무너지는 소리가 천둥같이 사내를 떠민다

물 아래 뿌리를 묻은 나무에 돋은 검은 종소리

강 건의 풍문은 낡은 경첩처럼 사납고

강 위에 벗어 놓은 허물은 가시처럼 빛나는데

새벽은 어느새 수의처럼 다가온다

비밀을 잃고 눈물마처 닳은 사내가

겨울잠 놓친 뱀마냥 눈 덮인

강물을 흐르고 있다

앙상한 둔부의 노래 / 김록

자신의 값에 대하여 문제의 값이 정해졌다

그 값을 자신이 능가하는 일은 앞으로 없으리라

이성과 이성의 분신의 함수에 의해.

자신을 만족시키지 않는 집합 속에서, 만약

문제와 문제의 값

둘 다 구할 수 없다면

이렇듯 미칠 지경에서 증명 하나를 보이고

그 순간 죽을 지경에서 공식을 얻자

자신은 자신의 증명이 부끄러워

한 사막의 공식에서 모래 바람과 전갈을 대입하지 않았다

내 사막엔 모래 바람이 불지 않고 불길조차 지나가지 않는다, 라고는

지나간다 / 박판식

어는 가을날, 너의 입술은 독이 가득 든 벌침

너의 심장은 온실 없는 정원에서 생강뿌리를 갉아먹다 지친 재색 쥐

추문을 두려워하지 않으면서 너는 왜 자꾸 감사 싹을 잘라 버렸을까

살인도 저지를 수 있는 새들의 독감이 유행하던 날들이었다

쌀쌀한 날씨 때문에 서로에게 달라붙어 있는

그러나 서로를 미워하는 멧새들에게 우리는 사랑했지

결말은 언제나

천둥이 치더니 장대비가 내리고 무지개가 떴다는 식이지

일본식으로 드디어 에도시대도 저물었군, 하고 중얼거릴만한 낭만적 시절이

우리에게도 있었던가

갈대 사이로 불던 바람이 도시의 사람들 사이에도 분다

그러나 바람은 가을의 화환을 묶다 말고 사라진다

한밤중 달을 보고 짖는 개의 그리움과

무리를 쫓아가지 못한 병든 기러기의 노래를 입술에 담고

가을이 지난간다

꽃 / 안시아

점점 한쪽으로 짙어지는데

어떤 色이냐고, 사람들이 캐물었다

계절을 함구하고 있었으므로 시들지 않았다

그림자에 낡은 햇살이 얹히고, 연애는

말라비틀어진 비누처럼 더 이상 거품이 나지 않았다

잎들은 무성하게 자라고

가지들은 과묵하게 뻗어나갔다

내부가 고요해질수록 화분 틈으로 뿌리가 드러났다

저녁은 지루한 음계의 도돌이표,

두 세 겹 씩 창문을 닫았다

色을 가지자 무늬가 되어 읽혔다

어떤 날은 만성이 된 노을이 기웃거렸지만

향기만 단속하면 그만이었다

오래 신었던 흙을 벗고 계절을

걷다가 울다가 뛰다가 바람이 되고 싶었다

아무 것도 시들지 않는 동안

도무지 난 살아있었다

멜랑콜리호두파이 / 황병승

배가 고파서 문득 잠에서 깨어났을 때

꿈속에 남겨진 사람들에게 미안했다 나 하나 때문에

무지개 언덕을 찾아가는 여행이 어색해졌다

나비야 나비야 누군가 창밖에서 나비를 애타게 부른다

나는 야옹 야아옹, 여기 있다고, 이불 속에 숨어

나도 모르게 울었다

그러는 내가 금세 한심해져서 나비는 나비가 무슨 고양이람, 괜한 창문만 소리 나게 닫았지

압정에, 작고 녹슨 압정에 찔려 파상풍에 걸리고

팔을 절단하게 되면, 기분이 나쁠까

느린 음악에 찌들어 사는 날들

머리 빗, 단추 한 알, 오래된 엽서

손길을 기다리는 것들이 괜스레 미워져서

뒷마당에 꾹꾹 묻었다 눈 내리고 바람 불면

언제가 그 작은 무덤에서 꼬챙이 같은 원망들이 이리저리 자라

내 두 눈알을 후벼주었으면.

해질녘, 어디든 퍼질러 앉는 저 구름들도 싫어

오늘은 달고 맛 좋은 호두파이를 샀다

입 안 가득 미끄러지는 달고 맛 좋은 호두파이,

뱃속 저 밑바닥으로 툭 떨어질 때

어두운 부엌 한편에서 누군가, 억지로,

사랑해...... 라고 말했다.

사라진 입들 / 이영옥

잠실방문을 열면 누에들의 뽕잎 갉아 먹는 소리가 소나기처럼 쏟아졌다

어두컴컴한 방안을 마구 두드리던 비,

눈 뜨지 못한 애벌레들은 언니가 썰어주는 뽕잎을 타고 너울너울 잡들었다가

세찬 빗소리를 몰고 일어났다

내 마음은 누가 갉아 먹었는지 바람이 숭숭 들고 있었다

살아있는 것들이 통통하게 살이 오를 동안

언니는 생의 급물살을 타고 허우적거렸고

혼자 잠실 방을 나오면 눈을 찌를 듯한 환한 세상이 캄캄하게 나를 막아섰다

저녁이면 하루살이들이 봉창 거미줄에 목을 메러 왔다

섶 위의 누에처럼 얕은 잠에 빠진 언니의 숨소리는

끊어질 듯 이어지는

명주실 같았다

허락된 잠을 모두 잔 늙은 누에들은 입에서 실을 뽑아 제가 누울 관을 짰지만

고치를 팔아 등록금으로 쓴 나는 눈부신 비단이 될 수 없음을 알았다

언니가 누에의 캄캄한 뱃속을 들여다보며 풀어낸 희망과

그 작고 많은 입들은 어디로 갔을까

마른고치를 흔들어 귀에 대면

누군가 가만가만 흐느끼고 있다

생계의 등고선을 와삭거리며

종종걸음 치던

그 아득한 적막에 기대

//////////////////////////////////////////////////////////////////

시와 시인, 그리고 독자들 / 박제천

시란 무엇인가. 여기 대해서는 역사 이래로 수많은 답이 마련돼 있다. 그 답안을 읽는 일은 어찌 보면 시문학사 전체를 섭렵하는 과정이라 할 수 있다. 시인된 자는 거의 누구나 이 질문에 매력을 갖고, 자문자답해 보기 때문이다. 하늘의 성좌도를 바라보듯, 그 답안들은 시인 각자의 개성만큼이나 휘황하게 빛난다. 그렇구나 하고 무릎을 칠 만한 답안도 있고, 그 답안을 화두 삼아 하염없이 빠져들 만큼 황홀한 경우도 있다. 그러나 이제까지는 그 수많은 답안 중에서도 엘리엇이 말한 ‘시에 대한 정의에는 정답이 없다는 정의’가 가장 고전적인 모범 답안으로 꼽힌다.

시인들은 누구나 시란 그 무엇이 아닐까 궁리하고, 거기서 얻은 깨우침을 한편의 시로 써나간다. 다시 말해 시인들은 평생에 걸쳐 그들이 찾아 헤매고, 꿈꾸며 느끼고 깨우치는 시를 써나간다. 작품 한편 한편이 그 순간 순간 시인이 찾아낸, 시에 대한 최선의 정의라 할 수 있다. 사정이 이러하니 시에 대한 누군가의 특별한 정의에 시인 모두가 동의한다는 것은 결코 이루어질 수 없는 희망이 아니겠는가. 이 때문에 엘리엇의 정의는 시를 쓰고자 하는 시인들, 시란 무엇인가 궁금증을 참지 못하는 사람들에게 주어진 최상의 화두로 남아 있다.

‘시에 대한 정의에는 정답이 없다는 정의’로 요약된 이 모범 답안은 대체로 시인들을 만족시키고 있지만 일반 독자로서는 아쉽기 그지없는 답안이다. 다시 말해 시에 대한 전문적인 정의이기에 다만 시가 무엇인지 궁금한 일반 독자의 궁금증까지 채워주지는 못한다. 시의 정의에 관한 독자용의 해답이 따로 있는 것은 아니지만 시가 무엇이고, 시를 읽으면 무엇을 배우거나 즐기는지, 무엇을 얻거나 깨우치는지 알고 싶어하는 단순한 독자들의 궁금증은 여전히 문제로 남아 있게 마련이다. 이 문제를 단번에 해소시킬 수 있는 방법이 있을까. 논리상으로는 거의 불가능하지만 어쩌면 시인들이 자신의 시에 대해 솔직하게 정의를 내린 몇몇 작품들 중에 그 해답이 있을 수는 있다. 실제로 나는 처음 시를 공부할 때 시의 정의에 대한 내 목마름을 해갈시켜준 작품을 만났었다. 뿐만 아니라 40여 년 시를 쓰고 읽으면서 아, 시란 이런 것이구나 하고 섬광처럼 지나쳐가는 시의 비의에 황홀해 한 적이 적지 않았다.

생각지도 못했던

먼 먼 아지랑이 너머

상상의 세계에서

날아와 가슴 속에 내려앉고

이내 하얀 뿌리를 내려

가슴의 진액을 빨아들이며

잎과 꽃을 피우고

나를 허무로 앓게 하고

몸져 눕게 하는

저것

…후략…

―문효치, 「시」

문효치의 ‘시’는 어느 날 갑자기 시인의 가슴에 날아드는 것이다. 시인이 생각지도 못했던 미지의 생명체는 상상의 세계에서 날아와 시인의 가슴에 뿌리를 내리고, 시인의 진액을 다 빨아들여 마침내 시인을 몸져 눕게 한다. 시에 시달려본 시인이면 누구나 공감할 만한 작품이다. 시인의 손에 닿을 듯 닿을 듯 감질만 내는 작품, 시인이 좇아가면 도망쳐버리고, 시인이 포기하면 다시 달려들기에 시는 많은 시인들에게 ‘시마(詩魔)’라 불리우기도 한다. 시를 쓰고 싶은 열망에 비례해 써나갈수록 깊어지는 상실감과 자괴감에 몸을 망친 시인이 얼마나 많은가. 한 일년 시를 잊어버리면 몸이 날아갈 듯 가뿐해지고 머리가 시원해지지만, 시를 완전히 잊었는가 싶으면 어느새 다시 찾아와 시름시름 앓게 하는, 마치 무당병처럼 평생 떨쳐버리지 못하는 것이 시인의 천형(天刑)이 아니겠는가. 그러나 시가 이렇듯 시인을 괴롭히기만 한다면 어느 누가 시를 쓰겠는가.

잘 나오는가

안 나오는가

그대의 이름을 써보네

만년필을 고르면서.

가느다란가 굵다란가

나의 이름을 적어보네

시라고 써보네.

새 만년필로

시 한 편 잘 써서

지갑에 넣네.

―윤제림, 「시인의 사랑」

시는 어느 날 만년필을 고르면서 무심히 써보는 그대의 이름, 새 만년필로 써보는 나의 이름이기도 하다. 우연히 샘솟아 오르는 그리움이자 새롭게 설레는 마음이자 누구에게 보여주기보다는 가슴 속 지갑에 잘 갈무리해두는 사랑이기에 시인들은 지금 이 순간에도 또 한편의 시를 쓰고 있을 것이다. 이 때문에 시인들은 잠에서 깨어나면 문득 육신과 자연의 어둠이 걷혀가는 신새벽을, 그 처음의 순간을 기록하고 싶어한다.

신새벽, 그 처음의 순간을

기록하고 싶다

벌이 날아드는

그 순간, 꽃의 열림을

새가 날아오르는

그 처음의 날갯짓을

그러나 내게 보이는 건

오로지

상처받고

묶이고

갇힌 사람들뿐

저들을 보며 나는 깨닫는다

나는 결코

새벽, 새, 벌 따위의

시를 쓸 수 없다는 걸

―제임스 매슈, 「시」

꽃이 제 몸을 열어보이는 그 순간을, 새들이 비상의 몸짓을 보여주는 그 처음의 날갯짓을, 시인은 기록하고 싶어한다. 그러나 마음의 한쪽에는 사람의 세상에서 상처받고 묶이고 갇힌 사람들이 살아 있기에 시인은 시인이 살고 있는 이 세상을 온몸으로 껴안지 않을 수가 없다. 그렇지만 세상은 때로 그러한 시인을 사람이 사는 세상에서 내칠 때도 많다. 사람들은 서로 소통하기를 원하지만, 마음과 달리 소통의 손길이 불화의 발길질로 바뀌기도 한다. 사람은 누구나 홀로이다. 그래서 어떤 시인은 사람을 섬으로 보고, 사람과 사람 사이를 바다로 본다. 지하철 정거장의 군중 속에서 홀연히 나타난 얼굴들을 보면서 “검은 가지위의 꽃잎”으로 느끼기도 한다.

누군가 내게 물었다 늙마에 애인이 있느냐고

나는 애인이 수도 없이 많다고 대답하였다

그 비결을 일러 달라기에

마음이 끌리면 주저없이 눈을 맞추고

눈이 맞으면 그 자리에서 한 몸 한 마음이 되는 것이라고

일러주었다

비결이 신통치 않았던지

혀를 끌끌 차며 재주가 없어서… 어깨가 축 늘어지더군

그래서 시를 읽어보라고 권하였다

시경 이래로 시인이란 자들은

하늘의 별님 달님은 물론 풀이나 나무,

하늘 아래 움직이는 것들, 심지어는

바닷속의 물고기까지 이름을 지어주고,

입 맞추고 껴안고 춤추면서

한 몸 한 마음이 되지 않았던가

백석이 갈매나무와 눈 맞추고 기림이 나비와 입 맞추고

미당이 달과 한 몸 한 마음이 되는 그 방법을 배우라고 하였다

배워서 되는 일은 아니겠지만

한겨울 눈 내리는 벌판이라도

껴입은 입성 훨훨 다 벗어던진 맨몸, 맨마음이라면

왜 눈과 눈이 맞지 않겠는가.

―박제천, 「두번째 詩論 ―애인」

사람이 사람과 따듯하게 만나는 데에도 기술이 필요하다. 한 몸 한 마음이 되지 않으면 사람은 물론 자연이며 자연의 어느 생명체조차 가슴에 받아들이지 못한다. 시라 해서 다를 바가 없다. 시란 바로 사람들의 삶이며 사랑이며 추억이며 죽음이며 운명, 헤어짐과 만남, 그리움과 외로움 그 자체이기 때문이다. 시란 바로 그러한 사람들의 기록을 미학적 장치로 바꾸어 줌으로써 독자 또한 시인과 함께 시의 그 비밀한 뜻과 향기를 가슴 가득히 채울 수 있는 것이다.

누군가 나에게 물었다. 시가 뭐냐고

나는 시인이 못됨으로 잘 모른다고 대답하였다,

무교동과 종로와 명동과 남산과

서울역 앞을 걸었다.

저녁녘 남대문 시장 안에서

빈대떡을 먹을 때 생각나고 있었다.

그런 사람들이

엄청난 고생 되어도

순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이 있으므로

슬기롭게 사는 사람들이

그런 사람들이

이 세상에서 알파이고

고귀한 인류이고

영원한 광명이고

다름아닌 시인이라고.

―金宗三, 「누군가 나에게 물었다」

“누군가 나에게 물었다”의 평범한 진술은 그 ‘누군가’의 해석조차 천 갈래 만 갈래로 나뉠 수 있는 상징성을 지님으로써 비범한 의미로 전환된다. “시가 뭐냐고”에 누가 대답할 수 있으랴. 시인은 결코 그 대답을 할 수가 없다. 시인의 답은 그 누구라도 같을 수가 없기 때문이다. 누구에게나 같은 대답을 찾기 위해서 그는 차라리 시인이기를 거부한다. 그 대답은 오직 빈대떡을 먹는 사람들, 바로 독자의 가슴과 가슴이 닿는 곳에 있었던 것이다.

바다속에서 전복따파는 濟州海女도

제일좋은건 님오시는날 따다주려고

물속바위에 붙은그대로 남겨둔단다.

詩의전복도 제일좋은건 거기두어라.

다캐어내고 허전하여서 헤매이리오?

바다에두고 바다바래여 詩人인것을

―서정주, 「詩論」

결론하자면, 미당 서정주는 시란 “님 오시는 날 따다주려고 바다 속에 남겨 놓은 제일 좋은 전복”이라고 제주 해녀를 빗대어 말한다. 그 좋은 시를 ‘바다 속에 두고서, 바다를 바래는’ 것이 시인의 운명이라고 말한다. ‘다 캐어낼 수‘도 없지만, 아끼고 아끼는 그 마음이 시라는 생각은 공자의 ‘시즉절(詩卽切)’, 쓰고 싶은 것 중에서도 ‘가장 절실한 것이 시’라는 생각과 맥이 닿아 있다.

그러나 시란 무엇이고, 시를 통해서 우리는 무엇을 얻는가, 그와 상관없이 나는 오늘 또 한편의 시를 무심히 써나갈 것이다.

=========================================================================================

218. 상사 / 김남조

상사 想思

김 남 조

언젠가 물어 보리

기쁘거나 슬프거나

성한 날 병든 날에

꿈에도 생시에도

영혼의 철삿줄 윙윙 울리는

그대 생각,

천번 만번 이상하여라

다른 이는 모르는 이 메아리

사시사철 내 한평생

골수에 전화電話 오는

그대 음성,

언젠가 물어 보리

죽기 전에 단 한 번 물어 보리

그대 혹시

나와 같았는지를

김남조 시집 <빛과 고요> 중에서

------------------------------------------------------------

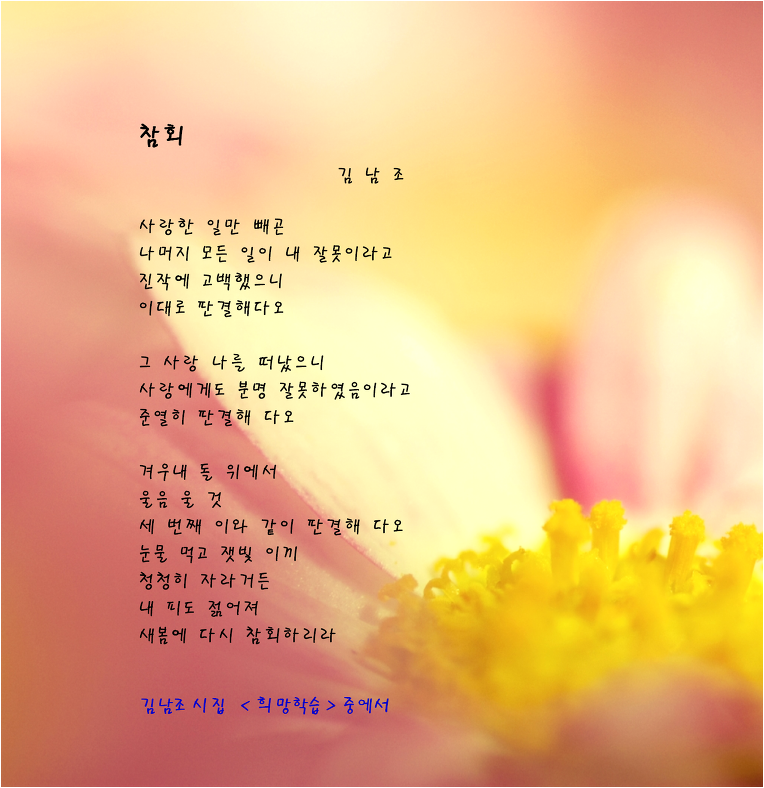

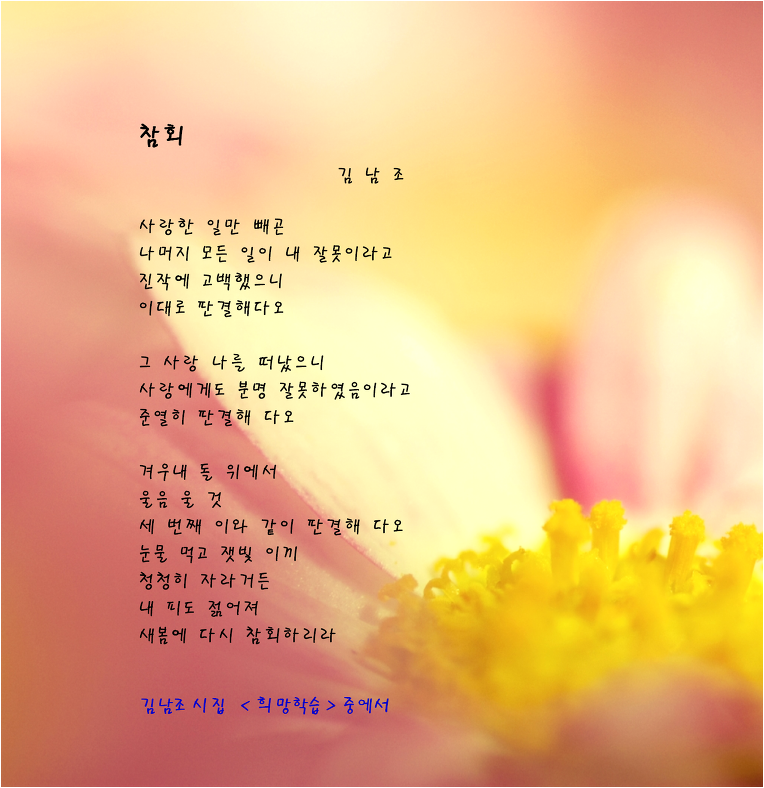

219. 참회 / 김남조

참회

김 남 조

사랑한 일만 빼곤

나머지 모든 일이 내 잘못이라고

진작에 고백했으니

이대로 판결해다오

그 사랑 나를 떠났으니

사랑에게도 분명 잘못하였음이라고

준열히 판결해 다오

겨우내 돌 위에서

울음 울 것

세 번째 이와 같이 판결해 다오

눈물 먹고 잿빛 이끼

청청히 자라거든

내 피도 젊어져

새봄에 다시 참회하리라

김남조 시집 <희망학습> 중에서

/ 권혁웅

이들의 시를 일군 특징으로 묶지 말고, 먼저 개별적인 성과의 집적으로 보아야 한다.

새로운 시들의 주요한 특징 가운데 하나로 흔히 이야기되는 것이 환상성이다. 최근의 시들에는 비사실적인 진술이 전면에 드러나 있으며, 이를 통해 이들 시인들이 사실주의 문학에서 누리지 못했던 정신의 자유를 그 극한까지 누리고 있다는 것이다.

이들의 시가 환상으로 간주되는 것은 일차적으로 추측과 비교와 설명을 단순한 현재 시제로 처리하기 때문에 생긴 현상이다.

- 권혁웅 시인의 평론 부분

* 미래파 시인들이 시, 이렇게 읽었다 / 이경수

먼저 고백할 것이 있다.

2000년대 상반기의 일군의 젊은 시인들의 시적 경향에 대해 미래파라고 규정하는 것에 대해 솔직히 나는 동의하지 않는다.

이러한 명명하기의 방식에는 개별 시인들의 차이에 주목하기 보다는 이들에게서 공통적인 성향을 추출해 그것을 집단화 하고자 하는 인정투쟁의 욕망과 세대론적 전략이 숨어 있게 마련이다. 명명하기에 동의하지 않는다는 것은 미래파라는 규정이 산출하는 집단적 흐름을 의심한다는 것이며 이들의 공통점 보다는 차이에 좀 더 주목하겠다는 뜻이다.

- 이경수 평론가의 평론 부분

<미래파 시인들의 시 중 몇편>

뱀의 시간 / 김병호

녹슬어 가는 별자리를 더듬어 강을 건넌다

사내의 앞을 비문처럼 가로지른 뱀의 흔적

눈 덮인 강물 위를 온몸으로 헤쳐나간

그 자국이 절벽으로 향하는 동안

얼음자 아래의 파문들이 미늘처럼 온몸에 박혔으리라

멀리 강얼음 무너지는 소리가 천둥같이 사내를 떠민다

물 아래 뿌리를 묻은 나무에 돋은 검은 종소리

강 건의 풍문은 낡은 경첩처럼 사납고

강 위에 벗어 놓은 허물은 가시처럼 빛나는데

새벽은 어느새 수의처럼 다가온다

비밀을 잃고 눈물마처 닳은 사내가

겨울잠 놓친 뱀마냥 눈 덮인

강물을 흐르고 있다

앙상한 둔부의 노래 / 김록

자신의 값에 대하여 문제의 값이 정해졌다

그 값을 자신이 능가하는 일은 앞으로 없으리라

이성과 이성의 분신의 함수에 의해.

자신을 만족시키지 않는 집합 속에서, 만약

문제와 문제의 값

둘 다 구할 수 없다면

이렇듯 미칠 지경에서 증명 하나를 보이고

그 순간 죽을 지경에서 공식을 얻자

자신은 자신의 증명이 부끄러워

한 사막의 공식에서 모래 바람과 전갈을 대입하지 않았다

내 사막엔 모래 바람이 불지 않고 불길조차 지나가지 않는다, 라고는

지나간다 / 박판식

어는 가을날, 너의 입술은 독이 가득 든 벌침

너의 심장은 온실 없는 정원에서 생강뿌리를 갉아먹다 지친 재색 쥐

추문을 두려워하지 않으면서 너는 왜 자꾸 감사 싹을 잘라 버렸을까

살인도 저지를 수 있는 새들의 독감이 유행하던 날들이었다

쌀쌀한 날씨 때문에 서로에게 달라붙어 있는

그러나 서로를 미워하는 멧새들에게 우리는 사랑했지

결말은 언제나

천둥이 치더니 장대비가 내리고 무지개가 떴다는 식이지

일본식으로 드디어 에도시대도 저물었군, 하고 중얼거릴만한 낭만적 시절이

우리에게도 있었던가

갈대 사이로 불던 바람이 도시의 사람들 사이에도 분다

그러나 바람은 가을의 화환을 묶다 말고 사라진다

한밤중 달을 보고 짖는 개의 그리움과

무리를 쫓아가지 못한 병든 기러기의 노래를 입술에 담고

가을이 지난간다

꽃 / 안시아

점점 한쪽으로 짙어지는데

어떤 色이냐고, 사람들이 캐물었다

계절을 함구하고 있었으므로 시들지 않았다

그림자에 낡은 햇살이 얹히고, 연애는

말라비틀어진 비누처럼 더 이상 거품이 나지 않았다

잎들은 무성하게 자라고

가지들은 과묵하게 뻗어나갔다

내부가 고요해질수록 화분 틈으로 뿌리가 드러났다

저녁은 지루한 음계의 도돌이표,

두 세 겹 씩 창문을 닫았다

色을 가지자 무늬가 되어 읽혔다

어떤 날은 만성이 된 노을이 기웃거렸지만

향기만 단속하면 그만이었다

오래 신었던 흙을 벗고 계절을

걷다가 울다가 뛰다가 바람이 되고 싶었다

아무 것도 시들지 않는 동안

도무지 난 살아있었다

멜랑콜리호두파이 / 황병승

배가 고파서 문득 잠에서 깨어났을 때

꿈속에 남겨진 사람들에게 미안했다 나 하나 때문에

무지개 언덕을 찾아가는 여행이 어색해졌다

나비야 나비야 누군가 창밖에서 나비를 애타게 부른다

나는 야옹 야아옹, 여기 있다고, 이불 속에 숨어

나도 모르게 울었다

그러는 내가 금세 한심해져서 나비는 나비가 무슨 고양이람, 괜한 창문만 소리 나게 닫았지

압정에, 작고 녹슨 압정에 찔려 파상풍에 걸리고

팔을 절단하게 되면, 기분이 나쁠까

느린 음악에 찌들어 사는 날들

머리 빗, 단추 한 알, 오래된 엽서

손길을 기다리는 것들이 괜스레 미워져서

뒷마당에 꾹꾹 묻었다 눈 내리고 바람 불면

언제가 그 작은 무덤에서 꼬챙이 같은 원망들이 이리저리 자라

내 두 눈알을 후벼주었으면.

해질녘, 어디든 퍼질러 앉는 저 구름들도 싫어

오늘은 달고 맛 좋은 호두파이를 샀다

입 안 가득 미끄러지는 달고 맛 좋은 호두파이,

뱃속 저 밑바닥으로 툭 떨어질 때

어두운 부엌 한편에서 누군가, 억지로,

사랑해...... 라고 말했다.

사라진 입들 / 이영옥

잠실방문을 열면 누에들의 뽕잎 갉아 먹는 소리가 소나기처럼 쏟아졌다

어두컴컴한 방안을 마구 두드리던 비,

눈 뜨지 못한 애벌레들은 언니가 썰어주는 뽕잎을 타고 너울너울 잡들었다가

세찬 빗소리를 몰고 일어났다

내 마음은 누가 갉아 먹었는지 바람이 숭숭 들고 있었다

살아있는 것들이 통통하게 살이 오를 동안

언니는 생의 급물살을 타고 허우적거렸고

혼자 잠실 방을 나오면 눈을 찌를 듯한 환한 세상이 캄캄하게 나를 막아섰다

저녁이면 하루살이들이 봉창 거미줄에 목을 메러 왔다

섶 위의 누에처럼 얕은 잠에 빠진 언니의 숨소리는

끊어질 듯 이어지는

명주실 같았다

허락된 잠을 모두 잔 늙은 누에들은 입에서 실을 뽑아 제가 누울 관을 짰지만

고치를 팔아 등록금으로 쓴 나는 눈부신 비단이 될 수 없음을 알았다

언니가 누에의 캄캄한 뱃속을 들여다보며 풀어낸 희망과

그 작고 많은 입들은 어디로 갔을까

마른고치를 흔들어 귀에 대면

누군가 가만가만 흐느끼고 있다

생계의 등고선을 와삭거리며

종종걸음 치던

그 아득한 적막에 기대

시와 시인, 그리고 독자들 / 박제천

시란 무엇인가. 여기 대해서는 역사 이래로 수많은 답이 마련돼 있다. 그 답안을 읽는 일은 어찌 보면 시문학사 전체를 섭렵하는 과정이라 할 수 있다. 시인된 자는 거의 누구나 이 질문에 매력을 갖고, 자문자답해 보기 때문이다. 하늘의 성좌도를 바라보듯, 그 답안들은 시인 각자의 개성만큼이나 휘황하게 빛난다. 그렇구나 하고 무릎을 칠 만한 답안도 있고, 그 답안을 화두 삼아 하염없이 빠져들 만큼 황홀한 경우도 있다. 그러나 이제까지는 그 수많은 답안 중에서도 엘리엇이 말한 ‘시에 대한 정의에는 정답이 없다는 정의’가 가장 고전적인 모범 답안으로 꼽힌다.

시인들은 누구나 시란 그 무엇이 아닐까 궁리하고, 거기서 얻은 깨우침을 한편의 시로 써나간다. 다시 말해 시인들은 평생에 걸쳐 그들이 찾아 헤매고, 꿈꾸며 느끼고 깨우치는 시를 써나간다. 작품 한편 한편이 그 순간 순간 시인이 찾아낸, 시에 대한 최선의 정의라 할 수 있다. 사정이 이러하니 시에 대한 누군가의 특별한 정의에 시인 모두가 동의한다는 것은 결코 이루어질 수 없는 희망이 아니겠는가. 이 때문에 엘리엇의 정의는 시를 쓰고자 하는 시인들, 시란 무엇인가 궁금증을 참지 못하는 사람들에게 주어진 최상의 화두로 남아 있다.

‘시에 대한 정의에는 정답이 없다는 정의’로 요약된 이 모범 답안은 대체로 시인들을 만족시키고 있지만 일반 독자로서는 아쉽기 그지없는 답안이다. 다시 말해 시에 대한 전문적인 정의이기에 다만 시가 무엇인지 궁금한 일반 독자의 궁금증까지 채워주지는 못한다. 시의 정의에 관한 독자용의 해답이 따로 있는 것은 아니지만 시가 무엇이고, 시를 읽으면 무엇을 배우거나 즐기는지, 무엇을 얻거나 깨우치는지 알고 싶어하는 단순한 독자들의 궁금증은 여전히 문제로 남아 있게 마련이다. 이 문제를 단번에 해소시킬 수 있는 방법이 있을까. 논리상으로는 거의 불가능하지만 어쩌면 시인들이 자신의 시에 대해 솔직하게 정의를 내린 몇몇 작품들 중에 그 해답이 있을 수는 있다. 실제로 나는 처음 시를 공부할 때 시의 정의에 대한 내 목마름을 해갈시켜준 작품을 만났었다. 뿐만 아니라 40여 년 시를 쓰고 읽으면서 아, 시란 이런 것이구나 하고 섬광처럼 지나쳐가는 시의 비의에 황홀해 한 적이 적지 않았다.

생각지도 못했던

먼 먼 아지랑이 너머

상상의 세계에서

날아와 가슴 속에 내려앉고

이내 하얀 뿌리를 내려

가슴의 진액을 빨아들이며

잎과 꽃을 피우고

나를 허무로 앓게 하고

몸져 눕게 하는

저것

…후략…

―문효치, 「시」

문효치의 ‘시’는 어느 날 갑자기 시인의 가슴에 날아드는 것이다. 시인이 생각지도 못했던 미지의 생명체는 상상의 세계에서 날아와 시인의 가슴에 뿌리를 내리고, 시인의 진액을 다 빨아들여 마침내 시인을 몸져 눕게 한다. 시에 시달려본 시인이면 누구나 공감할 만한 작품이다. 시인의 손에 닿을 듯 닿을 듯 감질만 내는 작품, 시인이 좇아가면 도망쳐버리고, 시인이 포기하면 다시 달려들기에 시는 많은 시인들에게 ‘시마(詩魔)’라 불리우기도 한다. 시를 쓰고 싶은 열망에 비례해 써나갈수록 깊어지는 상실감과 자괴감에 몸을 망친 시인이 얼마나 많은가. 한 일년 시를 잊어버리면 몸이 날아갈 듯 가뿐해지고 머리가 시원해지지만, 시를 완전히 잊었는가 싶으면 어느새 다시 찾아와 시름시름 앓게 하는, 마치 무당병처럼 평생 떨쳐버리지 못하는 것이 시인의 천형(天刑)이 아니겠는가. 그러나 시가 이렇듯 시인을 괴롭히기만 한다면 어느 누가 시를 쓰겠는가.

잘 나오는가

안 나오는가

그대의 이름을 써보네

만년필을 고르면서.

가느다란가 굵다란가

나의 이름을 적어보네

시라고 써보네.

새 만년필로

시 한 편 잘 써서

지갑에 넣네.

―윤제림, 「시인의 사랑」

시는 어느 날 만년필을 고르면서 무심히 써보는 그대의 이름, 새 만년필로 써보는 나의 이름이기도 하다. 우연히 샘솟아 오르는 그리움이자 새롭게 설레는 마음이자 누구에게 보여주기보다는 가슴 속 지갑에 잘 갈무리해두는 사랑이기에 시인들은 지금 이 순간에도 또 한편의 시를 쓰고 있을 것이다. 이 때문에 시인들은 잠에서 깨어나면 문득 육신과 자연의 어둠이 걷혀가는 신새벽을, 그 처음의 순간을 기록하고 싶어한다.

신새벽, 그 처음의 순간을

기록하고 싶다

벌이 날아드는

그 순간, 꽃의 열림을

새가 날아오르는

그 처음의 날갯짓을

그러나 내게 보이는 건

오로지

상처받고

묶이고

갇힌 사람들뿐

저들을 보며 나는 깨닫는다

나는 결코

새벽, 새, 벌 따위의

시를 쓸 수 없다는 걸

―제임스 매슈, 「시」

꽃이 제 몸을 열어보이는 그 순간을, 새들이 비상의 몸짓을 보여주는 그 처음의 날갯짓을, 시인은 기록하고 싶어한다. 그러나 마음의 한쪽에는 사람의 세상에서 상처받고 묶이고 갇힌 사람들이 살아 있기에 시인은 시인이 살고 있는 이 세상을 온몸으로 껴안지 않을 수가 없다. 그렇지만 세상은 때로 그러한 시인을 사람이 사는 세상에서 내칠 때도 많다. 사람들은 서로 소통하기를 원하지만, 마음과 달리 소통의 손길이 불화의 발길질로 바뀌기도 한다. 사람은 누구나 홀로이다. 그래서 어떤 시인은 사람을 섬으로 보고, 사람과 사람 사이를 바다로 본다. 지하철 정거장의 군중 속에서 홀연히 나타난 얼굴들을 보면서 “검은 가지위의 꽃잎”으로 느끼기도 한다.

누군가 내게 물었다 늙마에 애인이 있느냐고

나는 애인이 수도 없이 많다고 대답하였다

그 비결을 일러 달라기에

마음이 끌리면 주저없이 눈을 맞추고

눈이 맞으면 그 자리에서 한 몸 한 마음이 되는 것이라고

일러주었다

비결이 신통치 않았던지

혀를 끌끌 차며 재주가 없어서… 어깨가 축 늘어지더군

그래서 시를 읽어보라고 권하였다

시경 이래로 시인이란 자들은

하늘의 별님 달님은 물론 풀이나 나무,

하늘 아래 움직이는 것들, 심지어는

바닷속의 물고기까지 이름을 지어주고,

입 맞추고 껴안고 춤추면서

한 몸 한 마음이 되지 않았던가

백석이 갈매나무와 눈 맞추고 기림이 나비와 입 맞추고

미당이 달과 한 몸 한 마음이 되는 그 방법을 배우라고 하였다

배워서 되는 일은 아니겠지만

한겨울 눈 내리는 벌판이라도

껴입은 입성 훨훨 다 벗어던진 맨몸, 맨마음이라면

왜 눈과 눈이 맞지 않겠는가.

―박제천, 「두번째 詩論 ―애인」

사람이 사람과 따듯하게 만나는 데에도 기술이 필요하다. 한 몸 한 마음이 되지 않으면 사람은 물론 자연이며 자연의 어느 생명체조차 가슴에 받아들이지 못한다. 시라 해서 다를 바가 없다. 시란 바로 사람들의 삶이며 사랑이며 추억이며 죽음이며 운명, 헤어짐과 만남, 그리움과 외로움 그 자체이기 때문이다. 시란 바로 그러한 사람들의 기록을 미학적 장치로 바꾸어 줌으로써 독자 또한 시인과 함께 시의 그 비밀한 뜻과 향기를 가슴 가득히 채울 수 있는 것이다.

누군가 나에게 물었다. 시가 뭐냐고

나는 시인이 못됨으로 잘 모른다고 대답하였다,

무교동과 종로와 명동과 남산과

서울역 앞을 걸었다.

저녁녘 남대문 시장 안에서

빈대떡을 먹을 때 생각나고 있었다.

그런 사람들이

엄청난 고생 되어도

순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이 있으므로

슬기롭게 사는 사람들이

그런 사람들이

이 세상에서 알파이고

고귀한 인류이고

영원한 광명이고

다름아닌 시인이라고.

―金宗三, 「누군가 나에게 물었다」

“누군가 나에게 물었다”의 평범한 진술은 그 ‘누군가’의 해석조차 천 갈래 만 갈래로 나뉠 수 있는 상징성을 지님으로써 비범한 의미로 전환된다. “시가 뭐냐고”에 누가 대답할 수 있으랴. 시인은 결코 그 대답을 할 수가 없다. 시인의 답은 그 누구라도 같을 수가 없기 때문이다. 누구에게나 같은 대답을 찾기 위해서 그는 차라리 시인이기를 거부한다. 그 대답은 오직 빈대떡을 먹는 사람들, 바로 독자의 가슴과 가슴이 닿는 곳에 있었던 것이다.

바다속에서 전복따파는 濟州海女도

제일좋은건 님오시는날 따다주려고

물속바위에 붙은그대로 남겨둔단다.

詩의전복도 제일좋은건 거기두어라.

다캐어내고 허전하여서 헤매이리오?

바다에두고 바다바래여 詩人인것을

―서정주, 「詩論」

결론하자면, 미당 서정주는 시란 “님 오시는 날 따다주려고 바다 속에 남겨 놓은 제일 좋은 전복”이라고 제주 해녀를 빗대어 말한다. 그 좋은 시를 ‘바다 속에 두고서, 바다를 바래는’ 것이 시인의 운명이라고 말한다. ‘다 캐어낼 수‘도 없지만, 아끼고 아끼는 그 마음이 시라는 생각은 공자의 ‘시즉절(詩卽切)’, 쓰고 싶은 것 중에서도 ‘가장 절실한 것이 시’라는 생각과 맥이 닿아 있다.

그러나 시란 무엇이고, 시를 통해서 우리는 무엇을 얻는가, 그와 상관없이 나는 오늘 또 한편의 시를 무심히 써나갈 것이다.

=========================================================================================

218. 상사 / 김남조

상사 想思

김 남 조

언젠가 물어 보리

기쁘거나 슬프거나

성한 날 병든 날에

꿈에도 생시에도

영혼의 철삿줄 윙윙 울리는

그대 생각,

천번 만번 이상하여라

다른 이는 모르는 이 메아리

사시사철 내 한평생

골수에 전화電話 오는

그대 음성,

언젠가 물어 보리

죽기 전에 단 한 번 물어 보리

그대 혹시

나와 같았는지를

김남조 시집 <빛과 고요> 중에서

------------------------------------------------------------

219. 참회 / 김남조

참회

김 남 조

사랑한 일만 빼곤

나머지 모든 일이 내 잘못이라고

진작에 고백했으니

이대로 판결해다오

그 사랑 나를 떠났으니

사랑에게도 분명 잘못하였음이라고

준열히 판결해 다오

겨우내 돌 위에서

울음 울 것

세 번째 이와 같이 판결해 다오

눈물 먹고 잿빛 이끼

청청히 자라거든

내 피도 젊어져

새봄에 다시 참회하리라

김남조 시집 <희망학습> 중에서

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.