조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 시인 지구촌

뿌리가 깊고, 밑둥이 튼실한 고목의 곁에서 어린 나무는 제자리를 지키는 법을 배운다. 가르치는 사람 없이 배우는 사람이 있을 수 없듯 스승의 존재가 얼마나 절대적인지에 대해 새삼 말할 필요가 있을까. 처음 시인에 대한 발표를 하게 되었을 때, 우리는 모두 김억이라는 시인에게로 마음이 움직였다. 그 이유는 시인 김소월과 그 분의 작품이 아직도 남녀노소를 불구하고 시대를 적시고, 감성을 출렁이게 하는 데에 대한 반증이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 그가 없었다면 김소월도 없고, 그가 없었다면 그토록이나 우리의 삶을 풍요롭게 하는 작품도 없었을 것이기에 스승 나무 곁에서 가지를 키우는 어린 나무가 되고픈

심정으로 발표시인을 정하였다.

이제 우리는 우리 문학사에 없어서는 안 될, 그러나 결코 큰 소리를 내지 않았던 뛰어난 문학의 선구자 김억을 만나보려고 한다. 김소월의 스승으로 우리에게 더 잘 알려진 그의 짧은 이름 두 글자에 과연 어떤 의미와 의의가 있는지 지금부터 시작해보도록 하자.

김억의 생애

1896년 평북 정주에서 태어났다. 호적상 본명은 희권(熙權)이고, 필명은 안서(岸曙)이다. 지주 가문의 맏아들이었던 그는 유복한 유년 시절을 보냈다. 어린 시절 서당에서 한문 수업을 받았으며 여덟 살에 결혼하였다. 집안의 반대를 무릅쓰고 남강 이승훈이 세운 오산 학교에 입학하면서부터 그는 신학문 수업을 받게 되었다. 입학 시기는 명확치 않으나 열한 살 무렵이었던 것으로 추정된다. 오산학교를 졸업한 후 그는 일본 게이오의숙(慶應義塾) 문과에 입학하지만, 부친이 사망하면서 수업을 중단하고 고향으로 돌아오게 되었다. 1916년 오산학교 교사로 재직하던 중 제자였던 김소월의 재능을 발견하고 그를 문단에 진출 시켰다.

그는 일본 유학시절 유학생 잡지인 <학지광>에 1914년 창작 시 ‘이별’, ‘미련’ 등을 발표하고 서구 문학을 소개하는 글을 발표...

=================================

1896년 평북 정주 출생.

본명은 희권(熙權), 필명은 안서(岸曙).

오산 학교에 입학하면서부터 그는 신학문 수업을 받게 됨.

오산학교를 졸업한 후 그는 일본 게이오의숙(慶應義塾) 문과에 입학, 부친이 사망하면서 수업을 중단하고 고향으로 돌아오게 됨.

1916년 오산학교 교사로 재직하던 중 제자였던 김소월의 재능을 발견하고 그를 문단에 진출시킴.

<학지광>에 1914년 창작 시 ‘이별’, ‘미련’ 등을 발표하고 서구 문학을 소개하는 글을 발표하면서 문학 활동을 시작.

1918년 <태서문예신보>에 프랑스․러시아 문학을 중심으로 서구 문학을 번역․소개하고 창작시를 발표

1920년에는 남궁벽 등과 함께 <폐허>동인으로 활동하였고,<창조> 동인으로 참가.

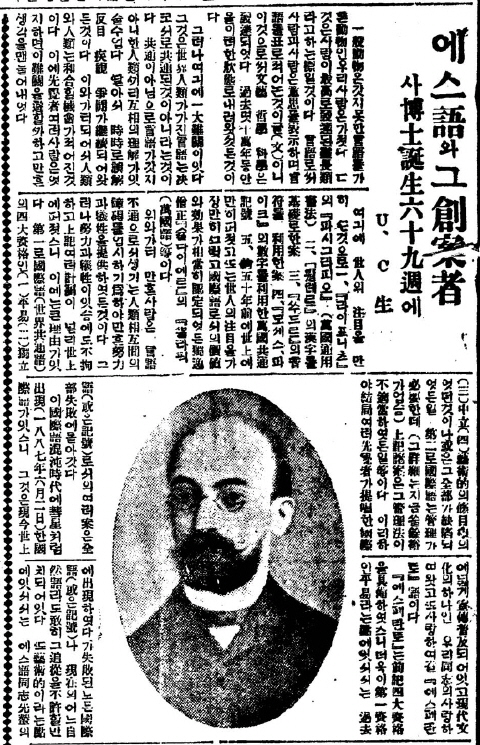

1920년 백남규 등과 함께 서울에서 에스페란토 회를 발기.

1924년 ‘동아일보’의 문예부장 직을 맡았고, 이듬해인

1925년에는 <가면>을 창간하여 약 1년간 직접 편집 책임 일을 담당.

=====================================================================

김억은 그의 다양한 문학 활동 중에서 무엇보다도 번역을 중시하였다. 현재까지 김억과 서구 문학의 관계를 다룬 연구는 김억의 외국문학 수용 양상과 그 단계를 해명하는 데 중점을 두어 많은 성과를 남겼다. 이들 연구는 그가 한국근대시를 형성·개척하는 데에 있어서 중요 인물이라 지적하고 그의 다양한 문학적 공헌을 평가하고 있다. 이 중 김억의 번역 태도와 실제 번역 작품은 연구의 한 부분으로 다루어지긴

했지만, 번역 문제에 적절히 접근할 수 있는 방법이 없었기에 깊이 있게 논의되지 못하였다.

김억에 관한 논의는 그의 서구 문학 수용 양상을 중심으로 진행되어 왔으며 서구 문학 도입과 수용과정, 그리고 영향 관계 고찰을 중심으로 한 비교문학적인 관점의 연구가 대부분이었다. 이들 실증적인 연구에서는 김억의 서구문학 도입과정, 시와 시론 소개의 수준, 또한 그것이 어떠한 과정을 거쳐서 도입·소개되고 어떻게 번역되었는가에 중점을 둔다. 번역을 문제 삼을 때 선행 연구들은

김억의 어학 능력에 대한 의문에서 출발하여,

그의 번역을 日譯本, 英譯本, 에스페란토譯本과 대조하여 오역을 밝혀주는 작업을 해왔다.

...

...

기다려선 안 오다가도

설운 날이면 보슬보슬

만나도 뭇코 떠나버린

그 사람의 눈물이던가.

설운 날이면 보슬보슬

어영도(魚泳島)라 갈매기떼도

지차귀가 축축히 젖어

너흘너흘 날아를 들고.

자취 없는 물길 삼백 리

배를 타면 어디를 가노

남포 사공 이 내 낭군님

어느 곳을 지금 헤매노.

김억의 시에 대한 평가는 그의 초기 근대시에 대한 이론적 공헌에 눌려서 그다지 활발하게 이루어져 있지는 않다. 김억은 근대시사(詩史)에서 그 시 자체의 가치에 의해서 두드러지는 시인이라기보다는 상징주의 시론과 민요시의 개척 그리고 김소월이라는 시인에 대한 영향이라는 점에서 그 의의를 지니고 있는 시인이다.

==============================================================================

시인 김소월의 스승이었던 시인 김억(1896~?)에게는 '최초'라는 수식어가 따라 다닌다.

1923년 발간한 '해파리의 노래'는 국내 최초의 근대 창작시집이고,

1921년 펴낸 '오뇌의 무도'는 최초의 서구시 번역시집이다.

특히 그는 외국 시 번역에 탁월한 재능을 보였다.

그가 번역한 타고르 시는 전문가급의 높은 번역 수준을 보여준다는 평을 받고 있다.

...김억의 창작적 시 번역과 번역관을 살펴보고 그의 번역시가 한용운, 김소월 등 근대시 형성에 미친 영향을 분석한다.

... "1920년대 초반의 김억이 서구 근대시를 우리말로 된 창작적 역시로 만들어내는 과정은, 고전시가로부터 근대시로의 이행기인 근대시의 전범이 부재한 당시에, 우리 고유의 근대 시형과 시체를 고안해내는 일과 등가의 의미를 지닌다"고 평가.

눈 올때마다 - 김억- 하얀 눈 볼때마다 다시금 생각나네 어린적 겨울 밤에 옛날 듣든 이야기. 송이 송이 흰 눈은 산과 들에 퍼 불제 다스한 자리속에 찬 세상도 모르고 -. 산에는 신령있고 물에는 용왕님이 다가치 말은 세상 고로이 다스리매 귀여워라, 산새는 노래로 허공 날고 고기는 넓은 바다 맘대로 헴치느니. 같은해 고은 달을 이 인생 즐길것이 하늘에 홀로계신 전능하신 하느님 모도다 살피시며 죄와 벌 나리시매 세상은 평화스레 이렇듯 일없느니. 집을 떠나 몇해나 이세상 헤맷든가, 거울 보니 아니라 얼굴에 주름 젔 까닭스런 世苦에 부닥긴 탓이런가 나는 지금 비로소 이 인생을 묻노라. 산신령과 용왕님 어디로 도망가니 전능한 하느님도 본색이 들어았네, 빈 하늘 내 천지라 비행기 높이 날제 이세상 볼지어다 하로나 평안한가. 시펄은 하늘 오늘도 기색은 도는데 늙으신 어머님은 손자를 다리시고 北邦의 같은 겨울 눈 싸인 칩은 밤에 아직도 그 이야기 되푸리 하실런고. 봄바람 - 김억- 등록번호 8515 하늘 하늘 잎사귀와 춤을 춥니다. 하늘 하늘 꽃송이와 입 마춥니다. 하늘 하늘 어디론지 떠나갑니다. 하늘 하늘 정처없이 도는 바람은 그대 잃은 이내맘의 넋두리외다. 사공의 아내 김 억 모래밭 스며드는 하얀 이 물은 넓은 바다 동해 모두 휘돈 물. 저편은 원산 항구 이편은 장전 고기잡아 가장님 들고나는 길. 모래밭 사록사록 스며드는 물 몇 번이나 이 물에 어리었을까 ? 들고나며 우리 님 검은 그 얼굴. 山고개 싸락눈 오는 밤에 나와 만나려 고개고개 뒤넘어 그대가 왔고. 자즌닭 꼬꼬울쩨 나는 그대를 山고개 바라주며 잘가라 했소. 눈오는 밤이되면 그때의 일이 아니도 닞히우고 다시금 새뤄. 春雪 一 녹으랴 오는눈은 아니련마는 내려선 녹고녹고 그래도 오네. 보람없이 태어난 몸도 안언만 님 찾노라 떠돌다 그대로 지네. 二 하소많은 이맘에 눈이 옵니다. 하소많은 이맘에 눈이 쌥니다. 陽地라 진퍼리에 반가운 속닢 님이여, 어느날야 프르오리까. 눈 내려서는 싸히고 싸혀선 다시 녹고마는 눈이어. 눈물겹게도 설업지 아니한가. 왼하로동안 싸혀다간 또다시 왼하룻밤에 녹고마는 이心思. 첫눈 어제밤 찬자리에 밤을새며 어든꿈 깨고보니 가엾다, 눈내려 둘을쌋네. 맑은물 江기슭에 고요히 님과함께 하나둘 뜯어던진 풀닢은 어데간고. |

|

봄은 간다

김억/시인

밤이도다. 봄이다.

밤만도 애달픈데 봄만도 생각인데

날은 빠르다. 봄은 간다.

깊은 생각은 아득이는데 저 바람에 새가 슬피 운다.

검은 내 떠돈다. 종소리 빗긴다.

말도 없는 밤의 설움 소리 없는 봄의 가슴

꽃은 떨어진다. 님은 탄식한다.

[출처] 좋은 시 - 봄은 간다 / 김억 [아름다운 시][봄의시]|작성자 귀공자

|

|

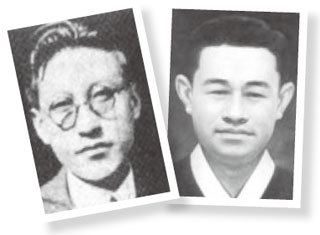

17세 소년이 작곡한 가곡

1930년대 말, 17세 소년이 멋진 가곡을 작곡해 세인들을 깜짝 놀라게 한 일이 있었다. 지금도 많이 애창되고 있는 <가려나>이다. 당대의 유명 시인인 김억(호는 안서 1896-1950?)의 시 <가려나>에 곡을 붙인 그 소년은 당시 중앙중학교(5년제)를 그해 졸업한 나운영(1922-1993)이었다.

나운영은 1939년 동아일보의 신춘문예 작곡부문에 응모했다. 이것이 1등으로 당선된 것이다. 작곡부문의 심사위원장은 홍난파. 신춘문예에 작곡부문이 들어간 것은 그때가 처음이자 마지막이었다.

나운영은 1939년 동아일보의 신춘문예 작곡부문에 응모했다. 이것이 1등으로 당선된 것이다. 작곡부문의 심사위원장은 홍난파. 신춘문예에 작곡부문이 들어간 것은 그때가 처음이자 마지막이었다.

<가려나> 시는 1924년 6월 30일자 <동아일보>에 최초로 실렸던 것인데 당시 김억은 ‘고사리’란 필명으로 이 시를 발표했다. 이후 <가려나>는 김억이 1925년에 펴낸 창작시집 <봄의 노래>에 실렸다. 여기 <<사진>>의 시는 <안서김억전집(岸曙金億全集, 한국문화사, 1987)>에 실려있는 것인데, 원본 형태 그대로이다. 즉 1980년대 지면에 옮겨 놓은 1920년대의 원본 시이다.

원본 시는 마치 고어체의 한글을 대하는 것 같아 고개가 갸우뚱해진다. 내용은 ‘가려나’ ‘뜨려나’등이 반복되는 것 외에는 노래 가사와 크게 다르지 않다. 사랑하는 이가 떠나려는 것을 바라만 볼 수 밖에 없는 안타까운 심정, 그리고 젊은 날의 기쁨과 설움, 앞날에 대한 기대와 걱정을 잘 표현하고 있는 아름다운 시이다.

가려나

김안서 작사 나운영 작곡

끝없는 구름길 어디를 향하고

그대는 가려나 가려나

가없는 바다의 외로운 배처럼

어디로 뜨려나 뜨려나

사랑의 스물은 덧없이 흐르고

앞길은 멀어라 멀어라

기쁨은 빠르고 설움은 끝없어

맘만이 아파라

아파라 아파라 아파라

손기정의 올림픽 제패에 영향 받아

나운영은 국악을 각별히 좋아했던 아버지의 영향으로 어려서부터 음악에 관심이 있었다.그러나 중학교에 들어갈 때까지만 해도 꼭 음악을 전공해야겠다는 생각은 없었다고 한다. 그러다 중앙중학교 3학년이던 1936년 8월 손기정 선수가 베를린 올림픽에서 마라톤으로 세계를 제패했다는 신문 호외를 읽고 나서부터 작곡가의 길을 가기로 결심을 굳혔다. 일제 식민지하에서 누구나 나라 없는 슬픔과 울분을 안고 살던 때였다.

나운영은 “나라는 없어도 개인이 우수하면 민족의 이름을 빛낼 수 있다. 그렇다면 나는 음악을 통해서, 작곡을 통해서, 손기정 선수처럼 민족의 이름을 드러내는 그런 사람이 되어야겠다”고 마음을 먹었다.

나운영은 “나라는 없어도 개인이 우수하면 민족의 이름을 빛낼 수 있다. 그렇다면 나는 음악을 통해서, 작곡을 통해서, 손기정 선수처럼 민족의 이름을 드러내는 그런 사람이 되어야겠다”고 마음을 먹었다.

그리고 이 해에 첫 작품이라고 할 수 있는 가곡 <아! 가을인가>를 작곡했다. 김수향의 시에 곡을 붙인 이 가곡은 지금도 가을이면 자주 불리는 노래이다. 이 노래도 김수향(본명은 윤복진, 1908-1991)이 월북작가였기 때문에 가사를 바꿔 불러야 하는 수난을 겪었다.

나운영은 1939년 3월 중앙중학교를 졸업한 후 이 해 12월 동아일보 신춘현상문예 작곡부문에 <가려나>에 곡을 붙여 응모했다. 당선작은 12월 31일자 신문을 통해 발표되었다.

동아일보는 이듬해 1월 심사소감에서 다른 몇 사람의 작품을 평한 뒤 나운영의 <가려나>를 당선작으로 선정한 이유를 이렇게 설명했다.

“당선자인 나군의 작품은 역시 습작류에 속하기는 하지마는 그 수법이 예술적 가요곡에 가장 가까웠고 곡 전체의 균제(균형의 뜻)된 점에 있어서 일일지장(一日之長, 다른 것에 비해 조금 나은 점)이 있다고 생각한다. 그리고 이 곡은 소품에 지나지 않지만 가장 많이 노력한 흔적이 보이는 것도 사실이다.”(동아일보, 1940년 1월 26일)

나운영의 당선 소감도 같이 실렸다.

“중학 2학년 때부터 음악(피아노와 작곡)에 취미를 가지고 있었으나 작년 봄에 중학을 졸업하고서야 비로소 여기 전심을 하기 시작했습니다.

1년 동안 김성태 선생의 지도하에 작곡을 연구했으며 귀사 음악제에서도 큰 감동을 얻었습니다. 더구나 이번 작곡 현상은 조선에서 처음 보는 시험으로 많은 용기를 북돋워주었습니다. 응모하기까지에는 은사 박태현 선생과 신남철 선생의 격려가 큰 힘이 되었다고 하겠습니다.

금춘(今春)에 동경음악학교에 입학코저 준비 중이며 이 기회에 힘을 얻어 단연 작곡 전공의 길에 들어서고저 합니다. ---이번에 안서 선생의 시를 택한 것은 저 같은 초보인이 가장 해석하기 평이한데 중요한 이유가 있다고 하겠습니다. 앞으로도 시를 더욱 연구해서 작곡에 정진하고 싶습니다.”

<가려나> 당선 후 유학의 꿈 이뤄

신춘문예 작곡 부문에 당선되기 전까지만 해도 집안에서는 나운영이 음악가가 되려는데 대해 절대 반대였다.

“꼭 음악공부를 하고 싶었는데, 어머님이 적극 반대를 하셨어요. 그때만 해도 음악하는 사람을 ‘풍각쟁이’라고 천대하는 고루한 관념이 지배적이었기 때문에, 어머님은 아들이 풍각쟁이가 되는 것을 허락하실 수 없으셨던 거지요.”(월간 꿈나라, 1980년 11월 1일 발행)

국악을 좋아했고, 나운영이 다섯 살 때 우리나라 고전악기인 양금을 가르치기도 했던 아버지는 그가 여섯 살 때 세상을 떠났다. 경제권을 갖고 있던 이는 형이었는데 형도 어머니의 허락 없이는 한 푼도 학비를 대줄 수 없다고 했다.

그런데 동아일보에 당선이 된 후 어머니를 비롯해 집안 어른들도 비로소 나운영의 음악적 재질을 인정하게 되어 마침내 동경 유학의 꿈이 이뤄지게 되었다.

그는 일본으로 떠나기 직전 먼 발치에서만 존경해 왔던 홍난파 선생을 찾아갔다.

“공교롭게도 신춘문예심사위원장도 난파선생이었습니다. 그때가 타계하기 1년 전쯤이라 병색이 완연했어요. 서양음악을 모방하기에 앞서 우리나라 제 자신의 노래를 만들라고 거듭 강조하시더군요. 그 후 지금까지 그 말을 내 음악의 기본으로 삼고 있습니다.” (경향신문, 1992년 4월 19일)

나운영은 1943년 일본 제국고등음악학교를 졸업한 뒤 귀국하여 앨토 유경손과 결혼하던 1945년부터 중앙여자전문학교(현 중앙대), 서울대, 이화여대, 덕성여대, 연세대, 세종대, 전남대, 목원대 등에서 교수 생활을 하며 많은 가곡과 동요, 기악곡 등을 작곡했다.

가곡은 <가려나> <아! 가을인가>외에 잘 알려진 <달밤> <접동새> 등이 있으며, 동요로는 ‘금강산 찾아가자 일만이천봉---’으로 시작되는 <금강산> <구두발자국>등이 유명하다.

또한 많은 복음성가도 작곡했는데, 기독교인이면 모르는 이가 없는 시편 23편에 곡을 붙인 <여호와는 나의 목자시니>는 6.25 때인 1950년 피난지 부산에서 어느 날 갑자기 영감이 떠올라 3분만에 순식간에 만들었다. 보통 작곡을 한 후 여러 번 고치는데, 이 곡은 1점 1획도 고치지 않고 하나님이 불러주는 영감 그대로를 단숨에 작곡했다고 한다.

한편, 앞서 인용한 <경향신문>에 따르면, 안서 김억의 시 <가려나>는 실제로 김억과 한 문학소녀와의 열정적인 사랑을 담고 있는 것이라고 한다. 신학문에 심취했던 그는 19세 때부터 창작시들을 발표하기 시작했는데, 30살 무렵인 1920년대 중반쯤 되던 해 어느 날 평남 진남포에 사는 한 문학 소녀로부터 편지를 받았다.

한편, 앞서 인용한 <경향신문>에 따르면, 안서 김억의 시 <가려나>는 실제로 김억과 한 문학소녀와의 열정적인 사랑을 담고 있는 것이라고 한다. 신학문에 심취했던 그는 19세 때부터 창작시들을 발표하기 시작했는데, 30살 무렵인 1920년대 중반쯤 되던 해 어느 날 평남 진남포에 사는 한 문학 소녀로부터 편지를 받았다.

그로부터 7년간 편지로 사연을 나누며 지속되었던 그녀와의 사랑은 안서의 시 곳곳에 깊은 흔적을 드리우고 있으며 <가려나>도 그 중 하나이다. 평안북도 곽산의 명문가 태생이었던 김억은 8세 때 8살 연상의 여자와 결혼을 했다.

<가려나>는 시 자체로는 유명하지 않았으나 10대 소년인 나운영의 작곡으로 널리 알려졌고, 안서의 작품 중 가장 많이 애송된 시가 되었다. 김소월의 스승으로 더 잘 알려져 있는 김억은 불행하게도 6.25 때 피난을 못 가고 서울에 남았다가 납북되었다. 북한에서 김억은 숙청 대상이었다. 북에서 김억이 문학사적으로 정식 복권된 것은 1992년 김소월, 정지용, 신채호, 한용운 등과 함께였다.

맨위 사진은 가려나 원본(당시의 한글 표기가 재미있다).

두번째 사진은 시인 김억.

세번째 사진은 작곡가 나운영.

맨아래 사진은 본지 이정식 편집고문 캐리커처]

[소비자가 만드는 신문 =

이정식 편집고문

(청주대 객원교수, 전 CBS사장)]

===============================================================

하지만 1920년대 이 땅에서 '에스페란토'를 가르치려는 움직임은 '외국어 보급'을 넘어서는 하나의 문화운동이었으며, 항일운동의 색채까지 있었다. 일제가 한·일 민족 간 소통을 구실로 우리말을 짓밟으며 일본어를 쓰도록 만들려던 시절에 '중립적 세계어'인 에스페란토를 배우자고 외치는 것 자체가 반일 행위였다는 것이 연구를 통해 밝혀졌다.

'조선에스페란토협회'가 1925년 임원을 선임하면서 "사랑과 이해로 형제 가튼 생활을 하려고 함은 인류의 오래된 이상"이라며 "이 큰 이상을 실현하려면 에스페란토를 제외할 수가 없습니다"라고 거창하게 천명한 것도 에스페란토에 실용의 수단 이상의 큰 의미가 있었기 때문이었다.(조선일보 1925년 11월 2일자) 당시 발표된 에스페란토 협회 위원 명단엔 홍명희(洪命憙) 김억(金億) 박헌영(朴憲永) 변영로(卞榮魯) 등 거물들이 수두룩하다.

김억은 1920년 6월 YMCA에서 최초의 에스페란토 강습회를 열었으며, 에스페란토로 시를 지었다. 그는 1922년 잡지 '개벽'에 발표한 글에서 "자기의 언어를 피정복자에게 강징(强徵)시켜서 그 고유의 정신을 빼앗는 것으로 유일 정책을 삼는 정복자에게 (국제공통어는) 저주의 맹렬한 찬사를 돌린 것"이라며 에스페란토 보급 운동이 일제에 맞서는 것임을 분명히 했다.

김억이 에스페란토 운동가로서 조선일보에 남긴 가장 큰 자취는 1924년 2월부터 5월까지 115일간이나 1면에 연재한 '에스페란토 강좌'다. 문법과 작문을 가르치는 난이었지만 신문 1면 상단에 장기 연재한 것은 '외국어 지상강좌'이상의 의미가 있었음을 알게 한다. 실제로 이 난에 실렸던 에스페란토 예문의 번역문 중에는 다음과 같이 의미심장한 것도 있다.

"나는 가슴에 불길을 피워 놓았습니다.

그것은 죽은 이라도 끄지 못합니다...

그 불의 이름은 인류애이며

그 불의 이름은 자유에 대한 사랑입니다."

(조선일보 1924년 5월 4일자 1면)

오산학교는 1907년 12월 남강(南岡) 이승훈 선생이 민족정신을 고취하기 위해 평북 정주에 설립한 학교다.

일제의 탄압과 큰 화재로 어려움을 겪으면서도 민족 교육의 요람 역할을 했다.

오산학교는 시인 김억·김소월·백석, 화가 이중섭, 목사 주기철·한경직, 언론인 홍종인, 사상가 함석헌 등을 배출했다.

조만식을 비롯해 신채호·이광수·염상섭·유영모 등이 이들을 가르쳤다.

=========================================

그의 노트에는 초고부터 탈고까지, 그의 시작(詩作) 과정이 고스란히 담겨 있었다.

그의 작품 세계를 이해하고 분석하는데 이보다 더 좋은 자료가 있단 말인가.

문단은 흥분을 감추지 못했다.

김소월의 자작시들 중에, 그의 스승 김억의 이름으로 발표된 시들이 섞여있던 것이다.

오랜 논란 끝에, 놀랍게도

김억이 제자의 시를 자신의 작품으로 둔갑시켜 발표한 것으로 결론이 났다.

뒤늦게 발견된 한 권의 노트로 인해 김억의 감추고 싶었던 과거는 세상에 드러났다.

“김억의 〈못 잊어〉는 여인과 生離別 하며 쓴 즉흥시”

김억과 김소월의 詩 〈못 잊어〉 논란

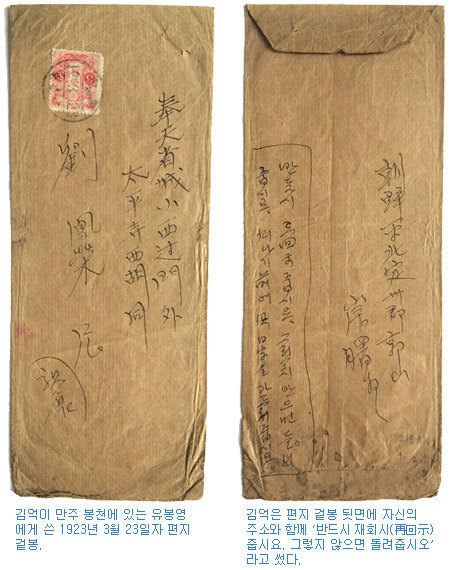

⊙ 〈못 잊어〉 담긴 김억의 편지는 1923년 3월 23일 작성. 素月 시보다 두 달 앞서

⊙ 김억, 유봉영 선생에게 ‘罪를 지었습니다. 그러나 어찌합니까’

⊙ 김억은 소월의 특별한 스승. 평북 정주 오산학교에서 소월의 詩才 키워

|

|

‘못 잊어 생각이 나겠지요.…’

한국인이 가장 애송하는 시 중 하나인 김소월(金素月)의 〈못 잊어〉는 절절하고 가슴 시린 시어(詩語)만큼이나 시작(詩作) 배경에 관심이 가는 작품이다.

넉 달 전 《월간조선》 5월호는 ‘김억과 김소월의 〈못 잊어〉’ 제하의 기사를 통해 소월이 《개벽》지(1923년 5월호)에 〈못 잊어〉를 발표하기 한 달 앞서, 시인 안서(岸曙) 김억(金億)이 유봉영(劉鳳榮) 선생에게 쓴 편지 속에 등장하는 〈못 잊어〉를 소개했다. 유봉영은 나중 《조선일보》 주필, 부사장과 학교법인 숙명학원 이사장, 제8대 국회의원(민주공화당)을 역임한 애국지사다.

《월간조선》은 또 두 개의 〈못 잊어〉가 ‘시정(詩情)과 제재(題材)가 닮아 동일인이 쓴 작품의 변주(變奏)’ 가능성을 제기했다. 이와 함께 김억이 편지를 쓴 시점을 ‘1923년 4월 16일’이라 명시했다.

그러나 《월간조선》 보도 이후 〈못 잊어〉가 담긴 김억의 편지 소장(발굴)자로부터 연락이 왔다. 전북 완주 책박물관장이자 서울 인사동에서 고서점 호산방(壺山房)을 운영하는 박대헌(朴大憲)씨는 “오래전 언론인 L씨로부터 김억이 쓴 엽서와 편지 20여 통을 얻었는데 그 속에서 김억의 〈못 잊어〉가 실린 편지가 나왔다”고 밝혔다.

1999년 영월책박물관을 설립한 그는 2013년 전북 완주군 삼례책마을로 박물관을 이전하여 책마을 사업을 펼치고 있다. 저서 《서양인이 본 조선》(1996)과 《우리 책의 장정과 장정가들》(1999)로 제37회와 40회 한국출판문화상을 수상했다.

박대헌 관장은 《월간조선》의 오류를 조목조목 지적했다. “편지 시점이 1923년 4월 16일이 아니라 그해 3월 23일이며, 소월의 〈못 잊어〉 풍이 묻어나는 시는 원고지에 쓰였고 모두 4장”이라는 것이다.

“소월의 〈못 잊어〉 풍의 시는 원고지에 쓰였고 모두 4장”

편지 겉봉의 수신처는 ‘봉천성 성소서변문 외(奉天省 城小西邊門 外 太平寺西胡同) 유봉영’, 발신처는 ‘평북 정주(朝鮮 平北 定州郡 郭山) 안서’로 기재돼 있다고 밝혔다. 박 관장은 “고향(정주)에 머무르고 있던 김억이 중국 봉천으로 옮겨다니던 유봉영에게 쓴 편지”라며 “유봉영은 당시 평북 철산(유봉영의 고향)과 경성, 중국 상해, 봉천 등지를 오갔다”고 했다.

안서는 〈못 잊어〉를 담은 편지 겉봉 뒷면에 ‘반드시 재회시(再回示) 줍시요. 그렇지 않으면 돌려줍시오. 떠나기 전에 꼭 일자(日字)를 가르쳐 줍시오’라고 썼다.

반드시 답장을 달라고, 답장을 안 하려거든 편지를 되돌려달라고 청한 것이다. 편지에 무슨 사연을 담았기에 편지봉투에 그런 애절한 글을 부기(附記)했을까.

|

|

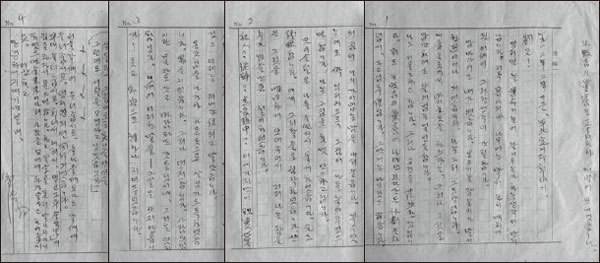

| 김억의 1923년 3월 23일자 4장의 원고지 편지. |

김억이 240자(12×20) 원고지에 쓴 4장의 편지 전문을 살펴보자. 시인은 편지 첫머리에 ‘1923년 3월 23일, 평북 정주군 곽산(에)서’라고 적어 놓았다.

도입부는 사변적인 내면의 심경(‘나는 그저 그 모양입니다. 어두운 곳에서 밝은 곳을 찾으려는, 그러나 그것은 암만해도 쓸데없는 일인 듯합니다.’)이 이어진다. 그러다 두 번째 장 편지 말미에 이런 사연을 고백한다.

〈…광인(狂人)? 이취(泥醉)? 연애열중(戀愛熱中)? 이 세 가지만이 현실세계의 모든 고통에서 자유롭게 하여 주는 듯합니다. 진정한 고백을 하면 나는 그동안 웃음은 로맨스를 가졌습니다.

그것은 아무것도 모르는 17세의 소위 생이별(生離別)짜리와 놀았습니다. 한데 그것이 곽산 일주(郭山 一周)에 가득히 소문이 났습니다. 하고 저 편에서는 공동생활(共同生活)을 청(請)하여, 참말로 딱하였습니다. 만은 그것도 이제는 지내간 꿈이 되고 말았습니다.

온갖 힘을 다하여 다른 곳으로 살림 가도록 하였습니다. 죄(罪)를 지었습니다. 그러나 어찌합니까. 사람의 맘이란 물과도 같고 바람과도 같은 것이매 그것을 어찌합니까. 일전에 이러한 말을 - 그 말은 쓰지 않습니다. - 듣고 즉흥(卽興)으로 시(詩) 하나 지어주었습니다.…〉

시인 김억은 ‘같이 살자’고 청하는 17세 난 애인을 떠나보낸 데 ‘죄를 지었다. 그러나 어찌하느냐’고 토로한다. 그러면서 떠나는 이에게 즉흥으로 시를 지어 주었다. 이것이 〈못 잊어〉인 것이다. 네 번째 장 편지에 〈못 잊어〉가 실려 있다. 시 전문은 이렇다.

떠나는 여인에게 ‘못 잊도록 사무치게 생각이 나거든…’

〈못닛도로 사모차게 생각이 나거든, / 야속하나마 그런데로 살으십시구려, / 그려면 더러는 니저도 집니다.

못닛도록 살틀하게 그립어오거든 / 설으나마 세월만 가라고 합시구려, / 그러면 더러는 니저도 집니다.

그러나 당신이 이럿케 말하겠지요, / “사모치게 생각나는 못니즐 당신을 / 그대로 생각을 안는다고 니저바리며,

살틀하게 그립어오는 못니즐 당신을 / 그런대로 세월을 보낸다고 닛겠읍닛가?”〉

이 시를 현대어로 고쳐 쓰면 아래와 같다.

〈못 잊도록 사무치게 생각이 나거든 / 야속하나마 그런대로 사시구려, 그러면 더러는 잊어도 집니다.

못 잊도록 살뜰하게 그리워 오거든 / 서러우나마 세월만 가라고 하시구려. / 그러면 더러는 잊어도 집니다.

그러나 당신이 이렇게 말하겠지요, / “사무치게 생각나는 못 잊을 당신을 / 그대로 생각을 않는다고 잊히리며,

살뜰하게 그리워 오는 못 잊을 당신을 / 그런대로 세월을 보낸다고 잊겠습니까?”〉

그런데 두 달 뒤인 그해 5월에 발간된 《개벽》지에 김소월은 〈사욕절(思慾絶)Ⅰ, 못잊도록 생각이 나겠지요〉를 발표한다. 김억의 〈못 잊어〉와 시적 제재가 비슷하다. 《개벽》에 실린 전문을 옮겨본다.

〈못닛도록 생각이 나겟지요, / 그런대로 歲月만 가랍시구려.

그러면 더러는 닛치겟지요, /아수운대로 그러케 살읍시구려.

그러나 당신이 니르겟지요, /“그립어 살틀이도 못닛는 당신을

오래다고 생각인들 떠지오릿가?”〉

|

|

| 전북 완주 책박물관장이자 서울 인사동에서 고서점 호산방(壺山房)을 운영하는 박대헌(朴大憲)씨. |

박대헌 관장은 “안서의 편지에 실린 시와 《개벽》에 발표한 소월의 시, 소월의 시집 《진달래꽃》(1925년 刊)에 수록된 〈못 잊어〉는 시어와 리듬에서 차이가 날 뿐, 같은 시가 개작을 통해 변모한 것으로 보아도 무방하리만큼 내용과 분위기가 비슷하다”고 주장했다. 그는 “〈못 잊어〉는 떠나는 임을 그리며 쓴 동기가 분명한 만큼 원작자가 안서일 가능성이 크다”는 말도 덧붙였다.

“안서는 소월의 특별한 스승입니다. 안서는 평북 정주의 오산학교에서 소월의 시재(詩才)를 발굴해 키웠으며, 그를 문단에 데뷔시키고 그가 세상을 떠날 때까지 ‘시 스승’이 되어주었습니다. 소월이 쓴 대부분의 시를 미리 받아 첨삭(添削)·정서(正書)한 다음, 잡지사에 넘겼고요.”

안서와 소월의 시가 닮은 것은 다른 시에서도 확인된다. 안서의 또 다른 편지에 시 〈사향(思鄕)〉이 나오는데, 첫 행이 ‘공중(空中)에 나는 제비의 몸으로도’로 시작한다. 그런데 소월의 《진달래꽃》에 실린 〈제비〉의 첫 행도 ‘하늘로 날아다니는 제비의 몸으로도’로 되어 있다.

사실, 소월은 1920년대 초 한국 문단에서 ‘소(小)안서’로 불렸을 정도다. 안서는 소월이 죽은 뒤에도 유고를 모아 잡지에 발표했고 1939년과 1948년 시집 《소월시초》와 《소월민요집》을 펴냈을 정도로 제자를 못 잊었다. 소월이 20세기 한국의 대표시인이 된 데는 스승이 있어 가능했을지 모른다. 사제는 서로 영향을 주고받으며 초창기 한국문학을 꽃피웠던 것이다.

박 관장은 “안서의 편지들은 소월의 대표작인 〈못 잊어〉와 〈제비〉의 원형을 밝힐 수 있다는 점 외에도, 근대문학사와 관련해 중요한 자료를 제공하고 있다”고 말했다.⊙

서울 음대 교수를 지낸 원로 작곡가 김성태 선생이 21일 향년 102세로 별세했다.

김성태 선생은 1910년생으로 1930년대에 동요집 <새야 새야 파랑새야>를 내며 작곡가로 데뷔한 이래 가곡<동심초> <즐거운 우리집> <꿈> <한송이 흰 백합화> <이별의 노래> 등 주옥같은 노래를 남겼다.

김성태 선생의 대표적인 작품은 역시 <동심초>이다. 노랫말은 김소월의 스승으로 유명한 안서 김억이 번역(번안)한 것이다.

현재 통신사인 <뉴스1>의 사장을 맡고 있는 언론인 이정식은 지난 해에 나온 나온 그의 가곡 에세이집 <사랑의 시, 이별의 노래>에서 이 노랫말의 원작자에 대한 사연과 노랫말이 나오기까지의 과정을 소개한 바 있다.

그런데 이정식도 이 동심초라는 단어의 뜻을 정확히 모르고 있었던 것이 아닌가 싶다. 이정식은 이 책에서 김억의 가사가 발표된 잡지들을 일일이 대조하면서 이 노랫말의 원시가 중국 당나라 때의 유명한 여류시인인 설도(薛濤, 768?~832?)의 시 <춘망사(春望詞)> 가운데 세째 수(首)를 번역했음을 확인했다. 그런데 '동심초'라는 것이 풀이 아니라 편지지라는 사실은 정작 번역가인 김억도, 이를 다시 취재한 이정식도 정확히는 모르는 것이 아닌가 하는 생각이 드는 것이다. 이 과정을 전에 내가 취재한 글로 대신하고자 한다.

동심초라는 노래 가사는 이렇게 되어 있다;

꽃잎은 하염없이 바람에 지고 만날 날은 아득타 기약이 없네 무어라 맘과 맘은 맺지 못하고 한갖되이 풀잎만 맺으려는고 한갖되이 풀잎만 맺으려는고

이 노래말은 앞에서 지적한 대로 중국의 여류시인의 한시를 김소월의 스승인 안서 김억(岸署 金億)이 번안한 것이다. 원래의 한시는 4수로 된 '춘망사(春望詞, 봄날의 바램)'라는 5언절구로서

花開不同賞, 꽃 피어도 함께 바라볼 수 없고 花落不同悲. 꽃이 져도 함께 슬퍼할 수 없네 欲問相思處, 그리워하는 마음은 어디에 있나 花開花落時. 꽃 피고 꽃 지는 때에 있다네

攬草結同心, 풀 뜯어 동심결로 매듭을 지어 將以遺知音. 님에게 보내려 마음먹다가 春愁正斷絶, 그리워 타는 마음이 잦아질 때에 春鳥復哀鳴. 봄 새가 다시 와 애달피 우네

風花日將老, 바람에 꽃잎은 날로 시들고 佳期猶渺渺. 아름다운 기약 아직 아득한데 不結同心人, 한 마음 그대와 맺지 못하고 空結同心草. 공연히 동심초만 맺고 있다네

那堪花滿枝, 어쩌나 가지 가득 피어난 저 꽃 飜作兩相思. 날리어 그리움으로 변하는 것을 玉箸垂朝鏡, 거울에 옥 같은 두 줄기 눈물 春風知不知. 봄바람아 너는 아는지 모르는지

라고 해서 제1수에서는 꽃이 피고 지는 것을 써서 상사(相思)의 정을 표현했고 제2수는 마음과 마음이 합쳐지는 것을 바라는 아름다운 소원을, 제3수에서는 진정한 연인을 만나지 못해 비통해 하는 마음이 넘쳐흐르고 있다. 가곡 '동심초'의 가사는 바로 이 제3수를 우리나라의 말의 맛을 살려 다시 쓴 것이다.

그런데 동심초는 무엇일까?

노랫말을 보면 "꽃잎은 하염없이 바람에 지고~"로 시작하고 있어 "아! 동심초 꽃잎이 바람에 지는구나"하고 생각하기가 쉽지만 사전에 보면 동심초라는 단어가 없다. 중국말 사전에도 동심초라는 것이 없다. 그러므로 엄밀히 말하면 동심초라는 꽃이나 식물은 없다는 말이다. 그러면 동심초는 무엇이란 말인가?

동심초는 무슨 풀이름이 아니라 바로 연서(戀書), 곧 러브레터란다. 그런데 왜 '풀 초(草)'가 들어가는가? 종이는 풀로 만드는 것이며 러브레터 접는 방식이 바로 돗자리 짜는 풀의 매듭방식에서 출발하기 때문이란다. 이런 설명을 듣고 이 시를 다시 살펴보자. 괄호안에 풀어놓은 설명을 주목하면서 말이다.

攬結草同心 풀을 따서 한 마음으로 맺어 (사랑의 편지 써서는 곱게 접어) 將以遺知音 지음의 님에게 보내려 하네 (내 맘 아실 이에게 보내려 하네) 春愁正斷絶 봄 시름은 그렇게 끊어 졌건만 (편지 쓰는 동안에는 행복했건만) 春鳥復哀吟 봄 새가 다시 슬피 우네 (쓴 편지 부칠 길이 없어 슬퍼지네)

風花日將老 꽃잎은 하염없이 바람에 지고 (그리워 하다가 세월만 흘러가는데) 佳期猶渺渺 만날 날은 아득타 기약이 없네 (만나 볼 기약은 아득하기만 하네) 不結同心人 무어라 마음과 마음은 맺지 못하고 (한 마음이건만 맺지 못할 사람인데) 空結同心草 한갖되이 풀잎만 맺으려는고 (부질없이 편지만 쓰면 무엇하나)

또한 여기에서 不結同心人도 김억의 번역처럼 마음과 마음을 맺지 못하는 것이 아니라 '한 마음이건만 맺지 못할 사람' 이 바른 번역이라고 한다. 바로 윗 구절에 이미 "내 마음 아시는 분께 보내려 하네" 가 나오기 때문이란다. 따라서 空結同心草도 "한갖되이 풀잎만 맺으려는고" 가 아니라 "헛되이 편지만 접었다가 폈다 하네"가 바른 뜻이라고 한다.

그래서 전체의 바른 번역은

‘한 마음이지만 맺어지지 못할 사람이라 그걸 알면서도 헛되이 연애편지만 썼다가 찢었다가 하네 (혹은 접었다 폈다하네)’

가 된다는 설명이다. 즉 부치지도 못할 편지 써놓고는 하릴없이 접었다고 펴고 접었다고 펴고 하는 여인의 애타는 현실을 그린 것이 된다. '월명사'라는 ID를 가진 블로그에서 발견한 이 설명이 그럴 듯 하다.

'동심초'노래를 들으면서 김안서의 번안으로 된 노래가사 "한갖되이 풀잎만 맺으려는고"를 따라 부르기는 해도, 그것이 무슨 뜻인지 이해가 되지 않았던 점에 비춘다면, 이 설명이 더 타당하지 않은가? 同心結은 옛날 연애편지를 접는 방식 또는 그 편지이며, 그밖에도 사랑의 정표의 의미로 화초나 물건으로 만든 여러 가지 매듭, 혹은 장식물의 총칭이기도 하지만. 여기서 同心은 한마음이나 막연한 상징물이 아니라 바로 同心結로 마음을 담은 러브레터라는 설명인데 보다 구체적이고 멋있지 않은가? .

이 한시의 원작자 설도(薛濤 대략 770~832)는 중국 당대(唐代)의 유명한 기녀이며 문학인이다. 우리나라의 황진이에 비견할 수 있을까? 어렸을적 부터 시, 문학적 재능이 뛰어났으며, 아주 총명하고 말재주도 뛰어나 그녀의 재능을 흠모한 당시의 일류 문인들인 백거이(白居易), 원진(元稹), 유우석(劉禹錫), 두목(杜牧)등과 교류가 많았는데 이들 중 원진과의 정분은 각별했으며, 죽을 때까지 결혼하지 않고, 비분상심의 감정을 붓끝에 모아내어 시를 썼다고 한다. 그러므로 그녀의 시는 감정이 절절이 묻어나는 명작이 많아 후세인들의 심금을 울렸다고 하는데 약 450편의 시를 썼지만 90수가 전하고 있다고 한다.

앞에서 든 동심결, 동심초에 대한 설명이 러브레터라는 설명이 더 맞을 수 있는 것은, 중국에 설도전(薛濤箋)이라고 하는 편지지가 있는 데서도 알 수 있다. 설도는 만년에 시성 두보(杜甫)의 초당으로서 유명한 성도(成都)의 서교(西郊)에 있는 완화계(일명 백화담) 근처 만리교 근방으로 은거하였는데 이 근처는 양질의 종이가 생산되는 곳이어서 설도는 심홍색 종이를 만들게 하여 그것을 이용하여 촉의 명사들과 시를 주고 받고 하였다고 하며 그것이 풍류인들 사이에 평판이 높아, 이런 식의 종이를 ‘설도전(薛濤箋)’ 또는 ‘완화전(浣花箋)’이라 하여 크게 유행하였다는 것이다. 그러므로 동심초의 바른 번역은 '사랑의 편지' 혹은 현대식으로 러브레터가 맞는 것 같다.

이런 점을 당시의 뛰어난 시인인 김안서가 모를 리는 없었겠지만 당시 시중에 도는 번역문만 참조해서 번안하다 보니 마치 꽃이름처럼 되어버렸고, 그러다 보니 동심초라는 꽃도 우리나라에는 있는 것처럼 되어버렸다. 그러나 아무려면 어떨까? 우리나라 소프라노들이 부르는 동심초는 '마음이 통하는 꽃'이란 듯처럼 보이는 그것 그대로도 좋지 않은가? 우리가 세상일을 모두 다 알고 살수는 없다. 적당히 알면서 즐기는 것도 인생이다. 동심초가 꽃이면 어떻고 사랑의 편지면 어떤가? 모두 다 우리의 삶을 풍요롭게 해주는 것들인데.

그런 점에서 김 억 선생이 1943년에 펴낸 한시번역시집 <동심초> 서문에서 번역시에 대해 설명하면서 “원시의 뜻을 따다가 소위 김안서 식으로 만들어 놓았다”고 밝히고 있고 다른 글에서 “시의 번역은 번역이 아니라 창작이며, 역시(譯詩)는 역자 그 사람의 예술품”이라고 강조한 것을 찾아내어 가곡 <동심초> 1절 뿐 아니라 2절로 불리우는 ‘바람에 꽃이지니---’ 역시 역자의 오랜 고뇌 끝에 나온, 원문을 뛰어넘는 아름다움이 있는 또 다른 예술품이라고 말한 이정식의 평가는 정확하다고 하겠다.

김성태 선생의 별세 소식을 듣고 이런 저런 생각을 다시 해 본다. 그래도 동심초는 풀이 아닐 수 있다는 것만은 기억해 둘 일이다.

참고)唐代制纸工艺首推四川,而蜀中笺纸又以“浣花笺”首屈一指。浣花笺一名“薛涛笺”,又名“松花笺”。 相传唐元和(公元806-820年)中,元稹使蜀,营妓薛陶(涛)造十色彩笺相赠,稹于松花笺上题诗寄陶。(李石《续博物志》)

又李商隐《送崔珏往西川》诗:“浣花笺纸桃花色,好好题诗咏玉钩”句,可见薛涛笺为当时诗人所乐道。

按:薛涛字洪度,随父流落蜀中,遂入乐籍,工诗。韦皋镇蜀,招令侍酒赋诗,称为女校书。暮年屏居浣花溪。元"费著撰《蜀笺谱》,谓薛涛七十三岁卒,不知所据。薛涛笺是“以芙蓉等为料煮糜,入芙蓉花末汁,或当时薛涛所指,遂留名至今。其美在色,不在质料也”(见《天工开物》)。这时的笺纸,已有名家自制之开始。

|

"김억 시인 1930년대 가요 작사가로 활동"

'문학사상' 1월호, 발굴가사 58편 공개

(서울=연합뉴스) 정천기 기자 =

김소월의 스승이자 프랑스 상징주의 시의 번역가로 잘 알려진 안서(岸曙) 김억(金億.1886-?)이 지은 대중가요 가사 58편이 공개됐다.

장유정(서울대 국문학과 강사) 씨가 '문학사상' 1월호에 기고한 '민요전통 계승한 김억의 대중가요 가사'는 1930년대에 가수 선우일선이 불러 인기를 얻었던 '꽃을 잡고'를 비롯해 '수부의 노래' '삼수갑산' '배따라기' 등 김억이 작사한 유행가의 가사를 모두 싣고 있다.

장씨는 "김억은 안서라는 호와 함께 김포몽(金浦夢)이라는 예명으로 활동하며 노랫말을 지었다"면서 "현재 남아 있는 김억의 가사 목록은 80편에 이르지만 찾아낸 것은 58편"이라고 밝혔다.

"하늘하늘 바람이/꽃이 피면/다시 못잊을 지난 그 옛날/지난 세월 구름이라/잊자건만/잊을 길 없는 섧은 이내 맘/꽃을 따며 놀던 것이/어제련만/그 님은 가고 내맘 외로이"라는 노랫말을 가진 '꽃을 잡고' 등 김억 가사의 특징은 '민요 전통의 계승'으로 요약된다.

장씨는 "김억 가사는 서도민요의 향락적 정서를 계승하고 있다"면서 "이는 동시대의 다른 대중가요 갈래인 재즈송이 보여주는 도시적인 향락성과는 그 질감이 매우 다른 것이어서 주목할 만하다"고 설명했다.

그러면서 "가사 창작에서 민요의 전통을 계승한 것은 외래 음악 양식의 토착화라는 측면에서 일단 긍정적으로 평가할 수 있다"며 "그러나 당시 다른 대중가요 갈래인 만요(漫謠)가 보여주었던 세태에 대한 비판이나 현실감각을 찾을 수 없는 것은 그의 가사가 지닌 한계"라고 평가했다.

이에 앞서 원로시인 황금찬(87) 씨는 지난해 시전문 계간지 '시인세계' 봄호에 기고한 '노랫말에 얽힌 30년대 문단 삽화'에서 "가수 선우일선이 1930년대에 부른 '꽃을 잡고'의 가사를 김억 시인이 썼다"고 밝힌 바 있다.

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.