조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 詩人 대학교

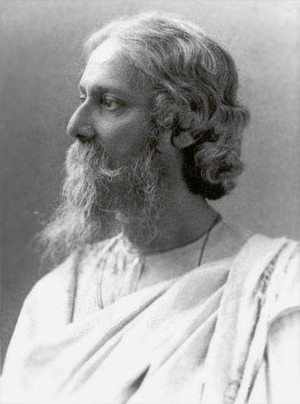

요약 시인. 인도 문학의 정수를 서양에 소개하고 서양 문학의 정수를 인도에 소개하는 데 지대한 공헌을 했다. 1913년 〈기탄잘리〉로 노벨문학상을 수상한 그는 〈동아일보〉 창간에 즈음하여 〈동방의 등불〉이라는 시를 기고, 일제에 나라를 빼앗긴 한국민에게 큰 감동을 안겨주기도 했다.

1913년 노벨 문학상을 받았으며, 인도 문학의 정수를 서양에 소개하고 서양 문학의 정수를 인도에 소개하는 데 지대한 공헌을 했다.

그는 위대한 성자 데벤드라나트 타고르의 아들로서 일찍이 시를 짓기 시작했다. 1880년대에 몇 권의 시집을 낸 뒤 시가집 〈아침의 노래〉(1883)로 그의 예술의 기초를 확립했다. 1890년에는 그의 성숙된 천재성을 보여주는 〈마나시 Mānasῑ〉라는 시모음집을 펴냈는데 〈마나시〉에는 형식에 있어서 오드를 비롯해서 벵골에서는 시도되지 않았던 시형을 지닌 시들이 다수 포함되어 있으며, 그의 대표적인 시들도 상당수 실려 있다.

이 시집에는 또한 그가 지은 최초의 사회적이고 정치적인 시들도 포함되어 있다.

그는 1891년 실라이다와 사이야드푸르에 있는 아버지 소유의 부동산을 관리하게 되었다. 그는 거기서 마을사람들과 친밀하게 지냈고, 그들의 빈곤과 후진성에 대한 깊은 동정심은 나중에 그의 많은 저작들의 핵심적인 주제가 되었다. 1912년에 출간된 〈한 다발의 이야기들 Galpaguccha〉에는 그들의 '비참한 삶과 자그마한 불행들'에 대한 이야기가 모아졌다.

그는 정치적·사회적 문제들에 대해서도 관심이 있었으나, 결코 인도의 독립을 지상의 목적으로 간주하지는 않았다. 그는 실라이다에서 벵골의 전원을 사랑하게 되었고, 무엇보다도 갠지스 강을 사랑하여 그의 문학의 중심 이미지로 삼게 되었다. 이곳에 머무는 여러 해 동안 그는 〈황금 조각배 Sonār Tari〉(1893)·〈경이 Citrā〉(1896)·〈늦은 추수 Caitāli〉(1896)·〈꿈 Kalpanā〉(1900)·〈찰나 Kṣaṇῑkā〉(1900)·〈희생 Naibedya〉(1901) 등의 작품집과 함께 〈Chitrāṇgadā〉(1892), 〈Chitra〉라는 제목으로 1913년에 재출간)와 〈정원사의 아내 Mālinῑ〉(1895)라는 서정적 희곡을 출간했다.

1902~07년 사이에 처자식과 사별한 그는 울적한 심경을 훌륭한 시로 형상화했다. 그는 1913년 널리 알려진 작품집 〈기탄잘리 Gῑtāñjali〉('찬송을 헌정함'이라는 뜻, 1910)의 영역본으로 노벨상을 받았다. 그는 1915년 영국으로부터 기사작위를 수여받았으나, 1919년 암리차르에서의 대학살에 대한 항거의 표시로 그 작위를 반납했다.

타고르는 다양한 활동을 하면서도 수많은 작품을 썼다. 그는 생애의 후기 25년 동안 21권의 저작을 펴냈다. 그는 이 기간의 대부분을 유럽, 아메리카, 중국, 일본, 말레이 반도, 인도네시아 등지를 여행하며 강연하는 일로 보냈다. 그의 작품들 상당수가 그 자신이나 다른 사람들에 의하여 영역되었지만, 영역본들은 벵골어 원작에 비해 문학적 가치가 상당히 떨어진다.

그는 시와 단편소설 외에 주목할 만한 소설도 여러 편 썼는데, 〈고라 Gorā〉(1907~10, 영역 1924)는 그중에서 가장 대표적인 작품이다. 타고르는 1901년 볼푸르 근처 산티니케탄에 학교를 세우고 인도와 서양의 각 전통에서 최상의 것들을 선별해 조화시켜 가르치고자 했다. 그는 1921년 그곳에서 비스바바라티대학교를 세웠다. 한편 1920년 〈동아일보〉창간에 즈음하여 〈동방의 등불〉이라는 시를 기고하여 일제에 나라를 빼앗긴 한국민에게 큰 감동을 안겨주기도 했다.

=================================

라빈드라나트 타고르

|

|

| 출생 |

1861년 5월 7일 영국령 인도 제국 서벵골 주 콜카타 |

|---|---|

| 사망 |

1861년 5월 7일 (-81세) 영국령 인도 제국 서벵골 주 칼쿠타 |

| 직업 | 시인, 극작가, 소설가,화가,역사가,철학자, 힌두교 사상가, 작사가, 작곡가, 교육자, 저술가 |

| 국적 | 영국령 인도 제국 |

| 소속 | 前 인도 비스바바라티 대학교 명예총장 |

| 학력 | 영국 런던 대학교 법학과 중퇴 |

| 활동기간 | 1871년 ~ 1941년 |

| 장르 | 시문학, 희곡, 철학 |

| 수상내역 | 노벨 문학상 (1913년) |

| 친지 | 형 13명, 남동생 1명 |

| 자녀 | 슬하 1녀 |

| 종교 | 힌두교 |

라빈드라나트 타고르(벵골어: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ɹobin̪d̪ɾonat̪ʰ ʈʰakuɹ]듣기 , 1861년 5월 7일 ~ 1941년 8월 7일)는 인도의 시인이자 철학자이다. 인도 콜카타에서 15형제 가운데 열넷째아들로 출생하였다. 영국 런던 대학교 유니버시티 칼리지 런던(Universiy Collge London: UCL)에 유학와, 법학과 문학을 전공하였다.

1913년 아시아에서는 처음으로 노벨 문학상을 수상했다. 1929년, 일본을 방문하였다.

타고르는 이 밖에도 방글라데시의 국가와 인도의 국가를 작사·작곡하였으며, 그가 시를 짓고 직접 곡까지 붙인 노래들은 로빈드로 숑기트(Rabindra Sangit)라고 하여 방글라데시와 인도 서벵골 주를 아우르는 벵골어권에서 지금도 널리 불리고 있다. 뿐만 아니라 그는 간디에게 '마하트마(위대한영혼)'라는 이름을 지어 주었다.

목차

[숨기기]

명예 박사 학위[편집]

주요 작품[편집]

타고르가 쓴 시 중 일부[편집]

타고르가 쓴 시 중 일부이다.

|

|

===================================

|

인도의 시성(詩聖) 라빈드라나드 타고르 (Tagore, Rabindranath : 1861-1941)이다. 그의 시 '동방의 등불'을 1면에 실은 1929년 4월 3일 자 동아일보 지면이다.

타고르가 1929년 3월 캐나다를 순방하고 귀향길에 일본에 들렸다. 3월 27일, 일본에 망명 중인 인도의 혁명가 "보-스"씨의 숙소를 방문했던 동아일보 기자는 타고르를 만나 한국 방문을 요청하였다. "내일이면 떠날 것이고, 돌아오는 길에는 일본에 들리지 않을 것이기에 갈 수 없다. 내일 떠나기 전 다시 만나자." 타고르는 답했다. 그는 이튿날인 28일 오후 3 시 'Empress of Asia'호를 타고 요코하마를 떠나기로 되어있다.타고르는 그를 배웅하러 간 기자에게 "간단한 의미의 메시지를 써 주며 동아일보를 통하여 조선민족에게 전달해 달라" 며 이 시 '동방의 등불'를 건넸다. 이 영문으로 된 타고르의 시는 당시 편집국장 주요한(朱耀翰)의 번역이

곁들여져 그 해 4월 2일자《동아일보》1면에 실렸다. 우리에게 큰 용기를 불러일으켜 주었다. 동 방 의 등 불

일찍이 아시아의 황금 시기에

당시 신문에는 아래의 영문으로 된 시는 없었다. 1970년 4월 1일자 동아일보는 창간특집 기사에서 타고르의 시 '동방의 등불'을 싣게 된 경위를 자세히 밝혔다.이를 그대로 옮겼다. 1929년 3월 인도의 시성 타고르가 캐나다 순방을 하고 귀향길에 일본에 들렸다. 이때 일본에서도 아사히 신문만이 타고르옹의 예방을 받았으며 다른 신문에서는 접촉할 수 없었다. 동아일보는 타고르를 초청하여 강연회를 열기로 하고 동경지국장 이태로에게 타고르를 만나도록 지시했다. 주로 광고업무만을 맡아왔던 이태로는 취재솜씨가 없어 서툰 솜씨로 동분서주했다. 가까스로 인도인 독립운동가로 일본에 망명 중이던 찬드라 보스를 만나 그 뜻을 전할 수 있었고 찬드라 보스의 일본인 장인 소마의 집 응접실에서 타고르옹을 만나는 데 성공했다. 이태로는 성스러운 노인이 합장으로 인사를 해 주는 모습을 사진찍을 수 없음이 안타까웠다. 일인 사진관에서 데려온 사진사는 타고르옹이 약속시간인 오전 10시에서 몇시간이 지나도 나타나지 않자 화를 내고 1원 50전을 받고 그냥 가버렸던 것이다. 이태로는 미국인 선교사 내슈가 영문 타이프로 써준 동아일보의 뜻을 전달했는데 타고르는 초청응낙대신 요코하마항을 떠나며 다음과 같은 메시지를 미국인 비서를 통해 전해주었다. 그것이 바로 주요한의 번역으로 4월 3일자 동아일보에 계제된 그 유명한 '동방의 등불'이라는 시다.

|

====================

*** 그대 만약 태양을 잃었다고 눈물을 흘리면

그대는 또 별을 잃을 것이다***

/타골 (인도 시인)

태양만이 빛이 아니다.

해가 진 뒤에도 별이 있다.

별의 빛을 마음에 가졌다면,

해를 잃었다고 해서 슬퍼할 것은 없다.

해를 잃었다고 눈을 감아 버리면,

태양 보다는 작지만,

깊고 맑은 별빛까지 잃어버리게 된다.

끊임없이 노력하고 연구했는데 실패했다고 해서 실망해서는 안된다.

얻었던 것을 모두 잃어도 희망만 잃지 않으면 또 길은 있다.

세상은 자기만을 위해서 있는 것은 아니므로 자기 뜻대로만 되지는 않는다.

기대가 어그러지고 생각지도 않았던 불행한 일들이 괴롭힌다고 하여

그것을 한탄하고 슬퍼한다고 그 일이 해결되는 것은 아니다.

그것을 극복하고 물리치기 위해 노력을 해야만 한다.

불운을 피하기만 하면 그 불운이 도리어

더 큰 불운을 불러들이는 결과를 가져올 수도 있는 것이다.

그러므로 태양을 잃었다고 눈물을 흘리지 말고,

태양을 다시 찾도록 열심히 노력하자.

===================================

|

Tagore : On The Seashore 타고르: 바닷가에서

On the seashore of endless worlds children meet. 아득한 나라 바닷가에 아이들이 모입니다.

The infinite sky is motionless overhead 가없는 하늘은 그림같이 고요한데

And the restless water is boisterous. 쉼없는 물결은 사납게 출렁입니다.

On the seashore of endless worlds 아득한 나라 바닷가에

And they play with empty shells. 아이들은 빈 조개 껍질을 갖고 놀고

With withered leaves they weave 아이들은 마른 나뭇잎으로 배를 엮어

Their boats and smilingly float them 웃으면서 망망대해로

On the vast deep. 그 배들을 띄워 보냅니다.

Children have their play on the seashore of worlds. 아이들은 세계의 바닷가에서 놉니다.

Tempest roams in the pathless sky, 길 끊어진 하늘에 폭풍이 으르렁거리고

|

========================

시간 Time

/Rabindranath Tagore

>

한 달씩 셈하지 않고 순간을 헤아리는

나비의 시간은 길다.

시간은 변화의 부(富), 시간의 모방품인

시계는 부(富)를 모르고 변화만 보여준다.

시간의 전환점마다 발끝을 대고

삶이 가볍게 춤추게 하라.

나뭇잎의 이슬방울처럼

------------------------

>

Butterfly counts not months but moments and has time enough.

Time is a wealth of change, but the clock in its parody makes it mere change and no wealth.

Let your life lightly dance on the edges of time like dew on the tip of a leaf.

>

[감상1]

앞의 시 <시간 Time>에서는 시간을 "변화(change)의 부(wealth)"라고 한다. 주름살이 늘고 아이들이 자라고 낙엽이 지는 변화를 보면서 우리는 시간을 생각하지만, 변화의 겉모습만 보기 때문에 한 달, 한 계절, 일 년 등 겉모습이 확실히 달라질 만한 간격으로 인식을 한다. 보다 치열하고 아름다운 삶이란 무엇일까.

>

타고르는 겉모습의 변화보다 변화의 내면에 있는 부(또는 풍성함)에 초점을 두자고 하면서, 그건 나비처럼 순간순간을 헤아리는 삶, 시간의 전환점마다 가볍게 춤추는 삶이라고 말한다. 이런 삶에서 달력이나 시계는 별로 도움이 되지 못한다. "시간의 모방품(parody)인 시계"란 표현이 멋지다. 짝퉁이란 말이 유행하는데, 아무리 비싼 고급시계라도 시계란 본질적으로 짝퉁일 수밖에 없다. 노벨문학상을 조국에 바친 국민적 영웅답게 타고르는 "시간의 전환점마다 발끝을 대고/나뭇잎의 이슬방울처럼/삶이 가볍게 춤추게 하라"고 자신만만한 톤으로 노래한다.

>

>

>

멀리서 From Afar

/Rabindranath Tagore

>

시간의 파도 위에 떠다니는 '나'

멀리서 나는 그 분을 바라본다.

그 분은 먼지와 물을 뒤집어쓰고,

열매, 꽃, 안간힘하는 모든 것들과

함께 있다. 파도 따라 오르내리고

기쁨과 고통의 리듬 따라 춤추면서

그 분은 항상 표면에 나와 있다.

조그만 손실이 그 분을 고통스럽게 하고

조그만 상처에도 그 분은 힘들어 한다.

멀리서 나는 그 분을 바라본다.

‘나’는 실제의 내가 아니다.

'나'는 아직 내 자신 속에 있다.

나는 죽음의 물결에 부침하지 않는다.

나는 자유롭다. 나는 욕심이 없다.

나는 평화요 빛 속에 있다.

멀리서 나는 그 분을 바라본다.

------------------------

>

The 'I' that floats along the wave of time,

From a distance I watch him.

With the dust and the water,

With the fruit and the flower,

With the All he is rushing forward.

He is always on the surface,

Tossed by the waves and

dancing to the rhythm

Of joy and suffering.

The least loss makes him suffer,

The least wound hurts him

Him I see from afar.

That 'I' is not my real self;

I am still within myself,

I do not float in the stream of death.

I am free, I am desireless,

I am peace, I am illumined

Him I see from afar.

>

[감상2]

그러나 말년 80세에 쓴 <멀리서 From Afar>에서는 자기를 '나'로 놓고 ‘그 분’(또는 神)을 관찰한다. 지나고 보니 인생은 "나뭇잎의 이슬방울" 같은 낭만과는 거리가 먼 거친 파도였다. 마땅히 내가 먼지와 물을 뒤집어쓰고 거친 파도에 빠져 허우적대야 할 텐데 알고 보니 그게 아니다. 그 험하고 힘든 자리에 ‘그 분’이 계신 것을 본다. 시간의 전환점마다 열심히 춤추려 했지만 실제로 삶은 표류였고 이것저것 많이 소유한 듯했지만 지나고 보니 많이 힘들었다. 그런데 나는 그 힘드는 현장에 ‘나’ 아닌 ‘그 분’이 계신 것을 본다. 그것도 “멀리서”본다. 이런 기막힌 일이 있는가.

>

타고르가 신의 모습을 보는 방법에서 우리도 배울 점이 있으리라. 조그만 손실이 그렇게 고통스럽고 조그만 상처에도 힘들어 하는 그게 나였어야 하는데, 그 자리에 ‘그 분’이 항상 표면 위에 나와 계셔 내 대신 당하셨구나! 아, 나는 태평하기도 하다. “'나'는 아직 내 자신 속에 있다/나는 죽음의 물결에 부침하지 않는다./나는 자유롭다. 나는 욕심이 없다/나는 평화요 빛 속에 있다/멀리서 나는 그분을 바라본다.”라고 절규한다. 아마도 시인은 회개와 함께 이제부턴 표류하지 않고 자신의 춤을 출 수 있는 어떤 빛을 찾았나 보다.

>

시간이란 무엇일까? 세계의 지성들 시인들이 ‘시간’에 대해 말한 몇 가지 예를 보자.

>

"시간이 와서 내 사랑을 빼앗았다. 잔인한 폭군, 시간으로 인한 사랑의 황폐"(섹스피어)

"시간은 움직이는 것이 아니다. 다른 움직이는 것들과 독립적인 것도 아니다. 변화가 없다면 시간은 존재하지 않는다. 과거와 미래는 세밀히 쪼갤 수 있으나 현재는 쪼갤 수 없는 순간이다."(아리스토텔레스)

"세계와 시간은 동시에 창조되었다. 길다 짧다고 말하는 시간의 길이는 과거와 미래에만 적용된다. 시계와 달력은 시간의 주관적 의미와 심리․사회․문화․역사를 담아주지 못한다."(어거스틴)

"너희는 헤아림 없고 헤아릴 수도 없는 시간을 헤아리고 싶어 한다."(카릴 지브란)

"저기 시간이 기울어 가는데/... 내 존재의 어두운 시간을 나는 사랑합니다./그 속에서 날마다 나의 생활이 살고 있었음을"(릴케)

"시간은 항상 제자리에 있는 거다/변하는 것은 사람일 뿐/나는 이러한 시간의 의자에 머물며"(조병화)

"달팽이의 느린 걸음이/시간을 걸음마 시키고 있다/시간을 더디게 끌고 가는 힘이/달팽이에게는 있다"(신광철)

>

그러고 보니 시간처럼 우리에게 가까우면서도 먼, 아주 신비롭게 아롱거리는 것이 다시 없는 듯하다. 과거의 철학자, 사상가, 작가, 과학자들이 심어놓은 시간에 대한 통찰을 보다 독창적으로 발전시키고 구체적인 형상으로 지어가는 시인의 사명을 생각하니, 타고르의 짧은 시 2편은 지금도 신선하게 여겨진다.

================================

|

===========================

시로 인도와 아시아 문화를 서구 세계에 알렸다. 인도의 독립을 위해 교육을 우선으로 여겨야 한다고 주장했으며, 간디에게 '마하트마'라는 명칭을 붙여주기도 했다. 1913년 아시아인 최초로 노벨 문학상을 받았다.

우리나라에도 〈동방의 등불〉이라는 시로 익히 잘 알려져 있는 타고르. 그는 영국 식민 치하에 있던 인도에서 태어나 시로 인도를 세계에 알렸으며, 교육과 독립운동에도 깊이 관여했던 행동하는 지식인이라 할 수 있다.

타고르의 정식 이름은 라빈드라나트 타고르이며, 1861년 인도 콜카타에서 태어났다. 벵골 명문의 대성(大聖)으로 불리는 아버지 데벤드라나트 타고르와 어머니 사라다 데비 사이에서 열다섯 아들 중 열넷째로 태어났다. 어머니가 일찍 죽은 후 어린 타고르는 하인들의 손에 자라며 교육보다는 집안을 돌아다니거나 근처의 시골을 쏘다니곤 했다.

1873년에 타고르는 아버지를 따라 히말라야 근처 달하우지에 있는 별장으로 가게 되었다. 거기서 역사와 천문학, 과학과 산스크리트 어 등을 공부하고, 고전적인 시에 관심을 갖기 시작했다. 1880년대에 몇 권의 시집을 낸 뒤 시가집 《아침의 노래》로 자신의 예술의 기초를 확립했다. 1890년에는 그의 성숙된 천재성을 보여주는 《마나시》라는 시모음집을 펴냈다. 《마나시》에는 형식에 있어서 오드(Ode, 특정한 사람·사물·사건에 부치는 시)를 비롯해서 벵골에서는 시도되지 않았던 형식을 지닌 시들이 다수 포함되어 있으며, 그의 대표적인 시들도 상당수 실려 있다. 이 시집에는 또한 그가 지은 최초의 사회적이고 정치적인 시들도 포함되어 있다.

1878년에 그는 공부를 하기 위해 영국으로 유학을 가 런던 대학교에서 법학을 공부하게 되었다. 하지만 그는 셰익스피어나 《렐리지오 메디치(Religio Medici)》 《코리올라누스》 《안토니우스와 클레오파트라》 등의 문학을 공부하고 싶어서 학교를 그만두고, 1880년 벵골로 돌아왔다. 1883년 12월 9일에 므리날리니 데비(Mrinalini Devi)와 결혼했다.

1890년에 그는 실라이다와 사이야드푸르에 있는 아버지 소유의 부동산을 관리하게 되었다. 그곳에서 그는 마을 사람들과 친밀하게 지내면서 그들의 빈곤과 후진성에 대한 깊은 동정을 느끼게 되었다. 이때의 경험은 훗날 그의 저작들의 핵심 주제가 되었다. 1912년에 출간된 《한 다발의 이야기들(Galpaguccha)》에는 그들의 '비참한 삶과 자그마한 불행들'에 대한 이야기가 담겨 있다. 그는 정치적, 사회적 문제들에 대해서도 관심이 많았으나, 결코 인도의 독립을 지상의 목적으로 간주하지는 않았다. 그는 실라이다에서 벵골의 전원을 사랑하게 되었고, 무엇보다도 갠지스 강을 사랑하여 그의 작품의 중심 이미지로 삼게 되었다. 이곳에 머무는 여러 해 동안 그는 〈황금 조각배(Sonār Tari)〉 〈경이(Citrā)〉 〈늦은 추수(Caitāli)〉 〈꿈(Kalpanā)〉 〈찰나〉 등의 작품집과 함께 〈정원사의 아내(Mālini)〉라는 서정적인 희곡을 출간했다.

그의 작품은 벵골 사람들과 외국 독자들의 인기를 얻었고, 자신의 작품을 모아 《한 다발의 이야기들(Galpaguccha)》이라는 작품집으로 출간했다. 그리고 자신의 시를 직접 영어로 번역하기도 했다.

1913년 타고르는 노벨 문학상을 수상하였다. 스웨덴 학술원은 〈기탄잘리(Gitāñjalī, 찬송을 헌정함)〉의 영역본으로 서구의 독자들이 접하기 쉽게 해주었다는 사실에 찬사를 보내며 그에게 노벨 상을 수여했다. 1915년에는 영국으로부터 기사 작위를 수여받았으나, 1919년 암리차르에서의 대학살에 대한 항거의 표시로 작위를 반납했다.

타고르는 25년 동안 21권의 저작을 펴냈다. 그는 이 기간의 대부분을 유럽, 아메리카, 중국, 일본, 말레이 반도, 인도네시아 등지를 여행하며 강연하는 일로 보냈다. 그의 작품들 상당수가 그 자신이나 다른 사람들에 의해 영역되었지만, 영역본들은 벵골 어 원작에 비해 문학적 가치가 상당히 떨어진다. 그는 시와 단편소설 외에 주목할 만한 소설도 여러 편 썼는데, 《고라(Gorā)》는 그중 가장 대표적인 작품이다.

타고르는 이 밖에도 방글라데시의 국가와 인도의 국가를 작사·작곡했으며, 그가 시를 짓고 직접 곡까지 붙인 노래들은 '라빈드라 상기트(Rabindra Sangit)'라고 하여 방글라데시와 인도 서벵골 주를 아우르는 벵골 어권에서 지금도 널리 불리고 있다.

타고르는 정치적으로도 많은 활동을 했는데, 제국주의에 반대하고 인도 독립주의자들을 지지했다. 그는 인도의 독립운동을 돕기 위해 비밀리에 활동했으며, 일본 총리 테라우치 마사타케와 전 총리 오쿠마 시게노부에게 인도 독립의 지원을 얻으려 하기도 했다.

하지만 그는 1925년에 에세이를 통해 인도의 국산품 애용운동이었던 스와데시(Swadeshi) 운동을 이단적이라고 비판하기도 했다. 그는 자립과 군중의 지적 향상을 대안으로 제시했다. 또한 영국 제국주의를 "우리의 사회적 병마를 정치적으로 보여주는 것"이라고 말하며, 인도인들에게 맹목적인 혁명이 아니라 점진적이고 목적이 분명한 교육을 추구해야 한다고 주장했다.

그의 이러한 견해는 대중의 분노를 사서 1916년 샌프란시스코에서 인도인 추방자들에게 암살당할 뻔하기도 했다. 하지만 타고르는 지속적으로 인도의 독립운동을 지지하는 시를 써서 많은 사람들의 주의를 끌었다. 인도의 위대한 성자 간디도 타고르의 시를 사랑했다고 한다.

말년에 타고르는 과학에 관심을 가져서 1937년 에세이집인 《과학 입문(Visva Pari chay)》을 냈다. 생물학, 물리학, 천문학에 대한 연구가 그의 시에 영향을 미쳐서 과학 법칙에 대한 존경심과 광범위한 자연주의가 맞물린 시가 탄생되었다. 또한 그는 과학자들의 이야기와 과학에 대한 이야기를 엮어 《세(Se)》 《틴 상기(Tin Sangi)》 《갈파살파(Galpasalpa)》 등의 책도 냈다.

죽기 전 타고르는 만성적인 고질병에 시달렸다. 이로 인해 1937년 의식을 잃고 한참이나 혼수 상태에 있다가 간신히 깨어났으나 3년 후 다시 쓰러졌다. 이 3년 동안 쓴 시는 그의 최고의 작품이라고 할 수 있다. 질병의 고통 속에서 인도의 위대한 시인은 1941년 8월 자신이 자랐던 조라산코의 자택에서 사망했다. 그의 죽음에 벵골 어를 사용하는 모든 사람들이 슬퍼했다고 한다.

===========================

//////////////////////////////////////

================================ 덤으로 더... <아버지 - 타고르>

요약 근대 인도의 철학자·종교개혁가.

힌두교 및 힌두교적 생활양식의 폐습들을 정화하기 위해 결성된 '브라모 사마지'(브라마 신을 섬기는 모임)에서 적극적으로 활동했다. 벵골의 부유한 지주 가문에서 태어난 그는 9세에 공식 교육을 받기 시작했고, 인도의 고전 언어인 산스크리트를 비롯하여 페르시아어와 영어를 배우고 서양철학에 대한 교육도 받았다. 그는 자신보다 젊은 동료 개혁가 케샵 천더 센과 깊은 친교를 맺었으며, 당시 특히 벵골 지방에서 널리 유행하던 관습 수티(과부가 죽은 남편을 화장하는 장작더미 위에 올라가 분신하는 것)에 대하여 격렬한 비판을 가했다.

그는 센과 함께 인도의 문맹률을 낮추고 모든 사람들에게 교육이 베풀어지도록 노력했다. 그러나 그는 센이 그리스도교 쪽으로 기울어진 것과 달리 상당히 보수적인 힌두교도로 일관했다. 두 사람 사이의 이러한 사상적 차이로 인해 1866년 브라모 사마지는 분열되었다.

그러나 타고르는 힌두교의 우상숭배 및 화합을 막는 비민주적인 인습들의 일소를 열망해 궁극적으로는 고대 힌두교 경전인 베다 전체를 배격했으며, 아무리 존중할 만한 문헌이라 하더라도 인간의 행동에 완벽하고 만족할 수 있는 지침을 제공하지는 못한다고 주장하기에 이르렀다. 그는 철저한 합리주의와 광신적이고 보수적인 브라만 전통 사이에서 중도의 길을 발견하는 데 실패한 채 공적인 활동에서 물러났으나, 소규모 추종자들을 가르치는 일은 계속했다. 그는 1863년 벵골의 한적한 시골에 '샨티니케탄'(평화의 거처)이라는 은거처를 만들었으며, 그의 아들이며 시인으로 유명한 라빈드라나트 타고르는 이곳에 학교를 세워 국제적인 대학으로 발전시켰다.

데벤드라나트 타고르는 죽을 때까지 마하리시('위대한 성자')라는 존칭으로 불렸다. 그의 수많은 저작들은 모두 그의 모국어인 벵골어로 씌어졌는데, 그중 한 작품이 〈베단타의 교설에 대한 옹호 Vedantic Doctrines Vindicated〉(1845)라는 제목으로 영역되었다. 산스크리트 경전들에 대한 그의 벵골어 주석서 〈브라마 신의 가르침 Brahmo-Dharma〉(1854)은 위대한 걸작으로 평가받고 있다.

==========================

|

|

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.