|

즉물적(卽物的)인 시 / 강인한

하나의 대상을 보고 시인은 자기의 주관적 감정을 그 대상에 불어넣어서 표현하는 것이 일반적입니다. 옛날 고교 국어의 '산정무한(山情無限)'이라는 정비석의 금강산 기행문을 기억할 것입니다. 산문이긴 합니다만 대상에 대한 글쓴이의 주관적 감정이 어떻게 나타났는지를 알아보기 위해서 예를 들어 봅니다.

무덤 가 비에 젖은 두어 평 잔디밭 테두리에는 잡초가 우거지고, 석양이 저무는 서녘 하늘에 화석(化石)된 태자의 애기(愛騎) 용마(龍馬)의 고영(孤影)이 슬프다. 무심히 떠도는 구름도 여기서는 잠시 머무르는 듯, 소복(素服)한 백화(白樺)는 한결 같이 슬프게 서 있고, 눈물 머금은 초저녁 달이 중천에 서럽다.

마의태자 무덤 주변에 대한 묘사를 한 부분입니다. 글쓴이는 신라 마지막 태자의 무덤에서 구슬픈 자신의 주관적 느낌을 대상들에 불어넣고 있습니다. 무덤을 지키는 말 형상의 돌에 대해서는 '용마의 고영이 슬프다'고 하고 흰 자작나무도 태자의 죽음을 슬퍼하여 '소복'한 모습으로 '슬프게' 서 있다고 하였으며, 초저녁 달이 또한 '눈물 머금'은 채 '중천에 서럽다'고 한 것이지요. 무덤 가에 서 있는 용마석, 흰 자작나무들, 하늘에 떠 있는 초저녁 달― 이렇게만 쓴다면 여기에선 아무런 주관적 감정의 개입이 없는 셈입니다.

문학에 있어서 신즉물주의(新卽物主義)라는 흐름이 있습니다. 원래는 1920년대 독일의 미술 운동에서 출발하였지요. 당시 유행하고 있던 표현주의나 추상주의와는 대조적인 사실주의 양식으로 그림을 그렸던 경향을 말합니다. 문학에 있어서도 주관적·환상적인 경향을 배제하고 사물에 대한 냉정한 관찰과 정확한 묘사를 강조하는 흐름이 신즉물주의 경향입니다. 대상에 글쓴이의 주관적 감정을 될 수 있으면 집어넣지 않고 무엇보다도 실제의 사물에 대하여 냉정한 관찰을 통해 치밀한 묘사를 위주로 한다는 것입니다.

시가 '즉물적(卽物的)'이라고 하는 말을 곧잘 쓰는데 그건 바로 신즉물주의의 경향을 띤다는 뜻인 것입니다. 박남수(1918∼1994) 시인의 시 한 편을 보기로 합니다.

어둠은 새를 낳고, 돌을

낳고, 꽃을 낳는다.

아침이면,

어둠은 온갖 物象을 돌려주지만

스스로는 땅 위에 굴복한다.

무거운 어깨를 털고

물상들은 몸을 움직이어

노동의 시간을 즐기고 있다.

즐거운 地上의 잔치에

金으로 타는 태양의 즐거운 울림.

아침이면,

세상은 開闢을 한다.

―박남수, 아침 이미지 1

아침이 되면 밤의 어둠 속에 가려져 보이지 않았던 사물들이 서서히 그 모습이 나타납니다. 새와 돌과 꽃이 보이기 시작하는 것이지요. 서서히 사물들이 어둠을 헤치고 나타남을 시인은 어둠이 그 사물들을 '낳는다'고 썼습니다. 그렇게 어둠은 아침의 시간에 밀려 땅 위에 굴복하는 것이며 그 사물(물상)들의 쪽에서 보면 어깨에 묻어 있던 어둠을 털어내는 것과 같을 것입니다. 아침의 밝은 표정을 시인은 '즐거운 지상의 잔치'로 명명하며 아침의 금빛 햇살을 '금으로 타는 태양의 즐거운 울림'이라는 공감각적(共感覺的) 이미지로 표현을 하고 있습니다. '금빛 햇살'이라고 하면 시각인데 그것을 '울림'이라는 청각으로 표현한 이것이 '시각을 청각화'한 공감각적 표현이지요. 마지막으로 시인은 '개벽'을 하는 세상으로 「아침의 이미지」를 마무리하고 있습니다. 물론 이 시 안에서 찾아보면 시인의 주관적 감정이 전혀 없는 건 아닙니다. '즐기고, 즐거운'이라는 감정이 있습니다만 그게 이 시의 전체적인 표현 방법으로 나타나고 있는 것은 아니지요. 어둠 속에서 차츰차츰 그 모습을 드러내는 사물들에 대한 묘사가 위주인 것입니다.

시인 자신도 이 시에 대해서 "밤에는 모든 물상(物象)들이 어둠에 묻혀 버려 그 형상을 알 수 없게 된다. 그러던 것이 아침이 되면 밝음 속에 그 본래의 모습을 낱낱이 드러낸다. 그리하여 어둠의 세계인 밤과는 전혀 다른, 생동하는 밝음의 세계가 펼쳐진다. 이러한 아침의 건강한 모습을 그려 본 즉물적(卽物的)인 시다."라고 말한 바 있습니다.

수리부엉이 한 마리

캄캄한 벼랑 위에 앉아 있다

어둠이 뜯어진 자국, 거기

뚫린 구멍, 거기

동그랗게 수리부엉이의

두 눈이 박혀 있다

동그랗게 두 눈 속

꽃이 박혀 있다

깎아지른 벼랑에서

일순

빛을 낚아챈

그것

―김길나, 눈

캄캄한 벼랑 위 어둠 속에 두 개의 빛나는 구멍이 보입니다. 마치 '어둠이 뜯어진' 자리처럼 빛나는 '구멍', 그건 수리부엉이의 눈이었습니다. 동그랗게 어둠 속에 박힌 구멍이라 할까, 수리부엉이의 눈이 거기 있습니다. 이에 대하여 시인은 무섭다든가, 소름끼친다든가 일체의 자기 감정을 지우고 있습니다. 다만 그 정경을 치밀한 묘사로 독자에게 드러낼 뿐인 것이지요. 이어서 시인은 부엉이 눈 속에 있는 눈동자를 깨닫습니다. 동그란 눈 속에 꽃처럼 박힌 그 눈동자…. 캄캄한 벼랑과 어둠, 빛을 발하는 부엉이의 두 눈, 꽃 같은 그 눈동자. 시인은 치밀한 관찰을 통해서 그 정확한 이미지를 표현하는 데 주력하고 있습니다. 이런 데서 느끼는 긴장된 아름다움이 바로 시가 누릴 수 있는 미감입니다. 시의 포에지란 과연 이런 것입니다.

그리고 깎아지른 아슬한 벼랑 끝 어디선가 순간적으로 낚아챈 것이 바로 부엉이의 눈빛이라고 시인은 단언하고 있습니다. 이 시는 정말 즉물적인 시의 좋은 예라 할 수 있겠습니다.

한 컵의 물이 공중에서 엎질러진다.

물은

침묵이 무서워서 저희끼리 부둥켜안은 채

공처럼 떠 있다.

무서움과 무서움으로 결합된

물의 혼은

허공에서 일순 유리공의 탄성을 지닌다.

―강인한, 물상(物象)

이것은 1978년 《현대시학》 5월호에 발표된 필자의 졸시입니다. 언젠가 지극히 찰나적인 포착을 한 사진 한 장을 본 적이 있습니다. 그 기억이 이 시의 모티브가 되었습니다. 공중에서 엎질러지고 있는 물. 그건 흑백사진이었습니다.

검은 어둠을 배경으로 피사체인 물이 엎질러지는 그 순간이 포착됨으로써 문득 물은 공중에 떠 있는 것으로 느껴졌습니다. 마치 하나의 덩어리처럼 결속된 물. 그것을 나는 '저희끼리 부둥켜안은' 공의 이미지로 표현한 것이었습니다. 투명한 액체의 덩어리인 그 물의 형상은 유리로 만들어진 동시에 탄력을 지닌 것처럼 느껴졌습니다. '탄성(彈性)을 지닌 유리공'이라는 이미지가 이렇게 만들어졌습니다. 다음은 졸시에 대한 김광림 시인의 언급(《현대문학》1978, 6월호 「이 달의 화제」)입니다.

"강인한의 「물상」은 물 한 방울의 존재성을 표출해내고 있다. 이 땅에도 즉물주의(卽物主義) 수법에 의해 작품을 영위하는 시인이 더러 있긴 하지만 박남수(朴南秀) 이후 인한(寅翰) 정도가 때로 성공한 작품을 내놓고 있는 듯하다. (졸시 전문 인용은 생략) 빈틈없이 짜여진 조형적 이미지를 볼 수 있다. 긴장과 공포가 지니는 탄성(彈性) 앞에서 포에지를 만난 반가움에 잠시 취기를 맛보게 하는 작품이다."

김소월의 「진달래꽃」처럼 정서를 표출하는 것을 위주로 하는 시도 있지만, 현대시에서는 이와 같은 주지적 경향의 즉물적인 시도 아름다움을 드러내는 데 한 몫을 하기에 충분합니다.

==============================================================================

256. 먹통전화 / 이형기

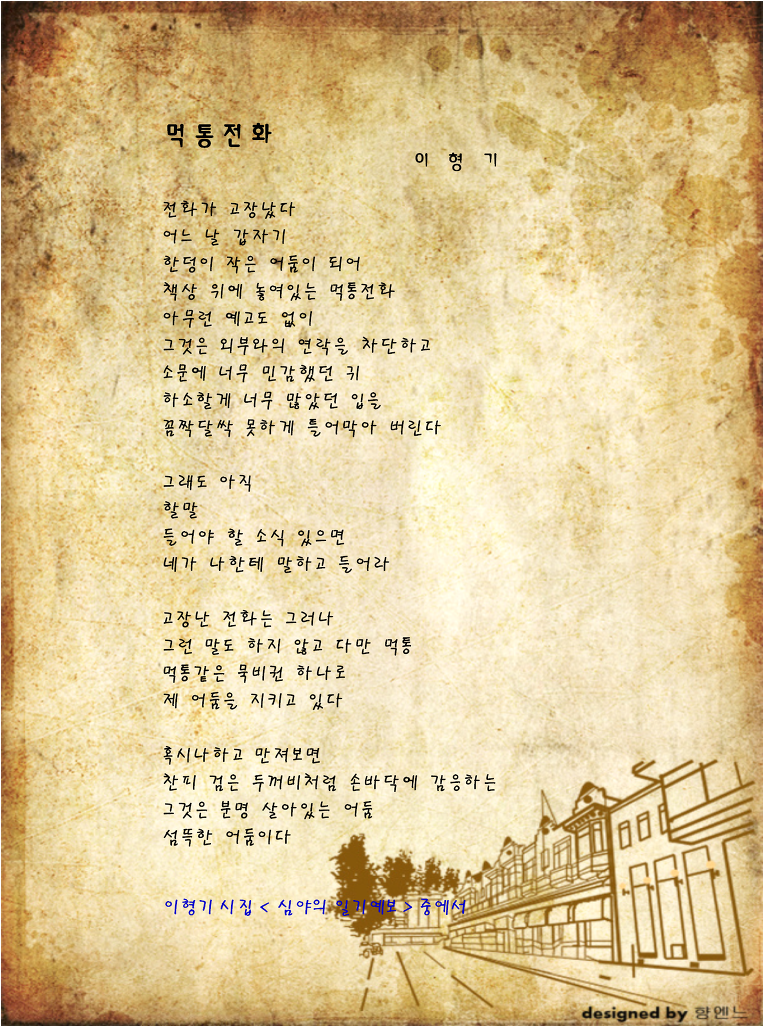

먹통전화

이 형 기

전화가 고장났다

어느 날 갑자기

한덩이 작은 어둠이 되어

책상 위에 놓여있는 먹통전화

아무런 예고도 없이

그것은 외부와의 연락을 차단하고

소문에 너무 민감했던 귀

하소할게 너무 많았던 입을

꼼짝달싹 못하게 틀어막아 버린다

그래도 아직

할말

들어야 할 소식 있으면

네가 나한테 말하고 들어라

고장난 전화는 그러나

그런 말도 하지 않고 다만 먹통

먹통같은 묵비권 하나로

제 어둠을 지키고 있다

혹시나하고 만져보면

찬피 검은 두꺼비처럼 손바닥에 감응하는

그것은 분명 살아있는 어둠

섬뜩한 어둠이다

이형기 시집 <심야의 일기예보> 중에서

------------------------------------------------------------------------------------

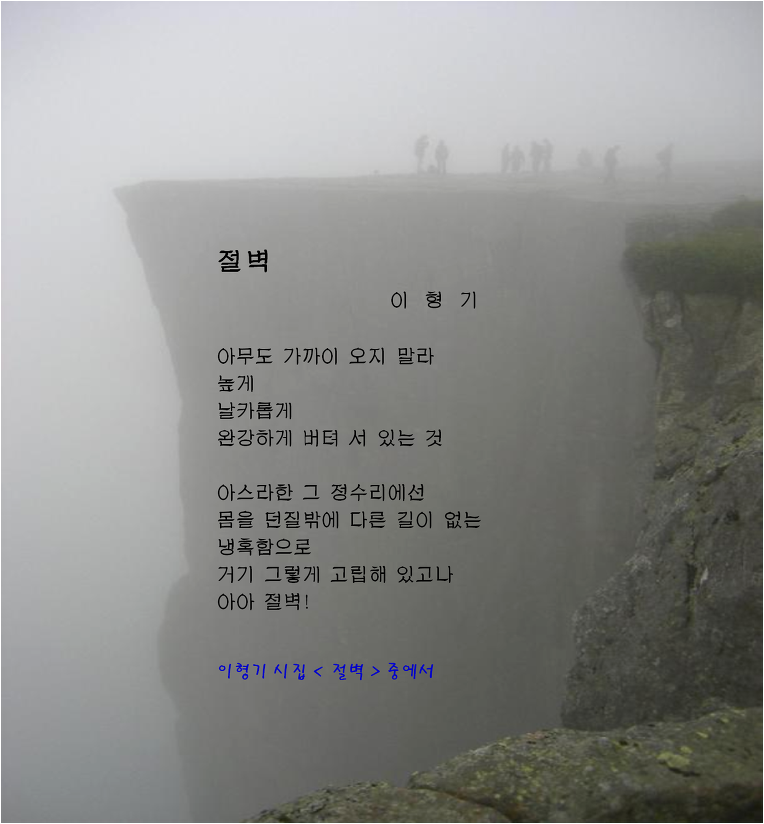

257. 절벽 / 이형기

절벽

이 형 기

아무도 가까이 오지 말라

높게

날카롭게

완강하게 버텨 서 있는 것

아스라한 그 정수리에선

몸을 던질밖에 다른 길이 없는

냉혹함으로

거기 그렇게 고립해 있고나

아아 절벽!

이형기 시집 <절벽> 중에서

|

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.